일본 구마모토현 백제계 성인 기쿠치성 저수지에서 확인된 금동불상. 보주나 항아리, 그릇을 공손히 받든 이른바 봉지보주형 보살상이다. 오른쪽은 발굴품을 토대로 일본에서 제작된 복원품이다.|이장웅 한성백제 박물관 학예연구사 제공

2019년 2월 11일 한성백제박물관 강당에서 동아시아비교문화연구회와 한성백제박물관 공동주최로 열리는 ‘기쿠치성이 전해주는 백제의 흔적’ 학술대회는 이 두 유물의 성격과 의미에 관한 논문들이 국내에서는 처음으로 발표되는 의미있는 자리이다.

먼저 기쿠치성을 20여년간 발굴한 구마모토현 문화재과 소속의 야노 유스케(矢野裕介)는 ‘고대산성 중 기쿠치성’ 논문에서 “기쿠치성 내부에서 출토된 백제계 금동보살입상은 기쿠치성이 백제 망명 관리의 지도 아래 축성됐음을 알려주는 자료”라고 밝혔다.

기쿠치성은 백제가 멸망한 후 나·당 연합군의 침공을 염려한 일본이 북규슈(北九州) 등의 지역에서 경비를 강화하려고 세운 성 중 하나이다.

663년 백제부흥군은 왜와 연합을 이뤄 나·당 연합군과 이른바 백강 전투를 벌였지만 대패하고 만다. 그러자 일본은 신라와 당나라로부터 직접적인 위협에 노출됐고, 이에 대비하고자 쓰시마(對馬)와 이키(壹岐), 북규슈에 방어성을 쌓게 된다.

이 중 규슈 지방의 중앙부에 자리잡고 있는 기쿠치성은 나·당 연합군을 막기위한 방위망 중 최남단의 성이다. 이 성을 비롯한 북규슈 일대의 성들은 백제계 망명인들의 지도 아래 축성된 것이다.

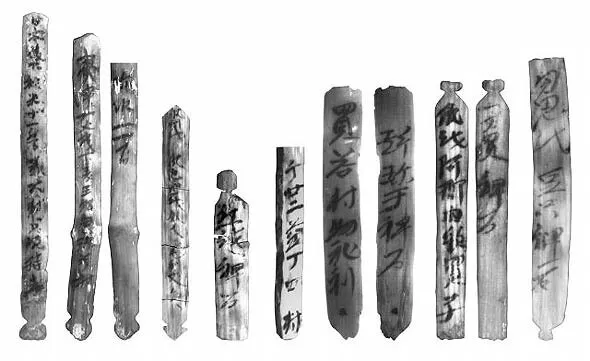

기쿠치 성 저수지에서 불상과 함께 출토된 ‘秦人忍□五斗’ 명문 목간. 백제 망명객인 진(秦)씨를 의미하는 것으로 해석된다. 진(秦)씨는 일본에서는 ‘하타’씨로 일컬어진다. |이장웅씨 제공

야노 유스케는 “예컨대 ‘나가토성(長門城)과 오노성(大野城) 및 기성(椽城) 등의 축성은 달솔(백제 16관등 중 2등) 답본춘초와 달솔 억례복류 등 백제 망명 고위 관리가 맡았다’는 기록이 있다”고 설명했다. 야노는 “기쿠치성에서 출토된 고구려·백제계 수막새와 원형의 홈을 지닌 백제 계통의 초석 양식, 그리고 저수지에서 확인된 금동보살입상과 ‘진인(秦人)’ 명문으로 보아 이 성 역시 백제계 인물의 지도 아래 성이 축성된 것이 분명하다”고 덧붙였다. 야노는 “기쿠치성을 비롯한 방어성들은 백제 망명관리의 지도 아래 한반도의 최첨단 기술로 축성된 성”이라고 부연설명했다.

홍성화 건국대 교수(동아시아비교문화연구회장)는 ‘백제와 히고(肥後) 지역’ 발표문에서 기쿠치성 저수지에서 확인된 ‘진인인□오두(秦人忍□五斗)’ 명문 목간에 특히 주목했다. 진(秦)씨는 일본에서는 하타(秦)씨로 읽는다.

일본학자가 작성한 이른바 ‘조선식’ 산성의 지도. 북규슈와 대마도, 교토, 나라, 오사카 등에 집중되어 있다.|이장웅 학예사의 논문에서

<신찬성씨록>(815년 편찬된 일본 고대 씨족의 일람서)은 “하타(秦)씨는 진시황제의 3세손인 효무왕에서 나왔고…궁월군(弓月君)이라 칭하는 융통왕이 응신 14년(413년) 127개 현의 백성을 데리고 귀화했다”고 기록했다. 그러나 학계에서는 ‘진시황’ 운운은 하타(진·秦)씨가 진(秦)과 같은 성을 쓰고 있었기 때문에 <신찬성씨록>이 편찬된 후대에 그렇게 견강부회된 것이 아닌가 보고 있다.

<일본서기> 응신 14년조를 보면 추론이 가능하다. <일본서기>는 “413년 궁월군(弓月君)이 120개 현의 인부를 이끌고 백제로부터 귀화했다”고 했다. 따라서 일본의 하타(秦)씨는 진시황의 후예가 아니라 백제계 귀화인인 궁월군의 후예였음을 짐작할 수 있다.

홍교수는 일본의 성씨 중 하타(波多)씨도 백제계 성인 하타(秦)씨에서 나온 것으로 추정하고 있다. 홍 교수는 “백제 망명객이 축조한 것으로 보이는 기쿠치성에서 하타(秦)씨와 관련된 목간이 출토됨으로써 백제와의 관련성을 더욱 높여주었다”고 밝혔다.

백제계 망명객의 지도편달 아래 축성된 것으로 보이는 기쿠치성. 일본은 백제멸망후 나·당연합군의 남하를 두려워한 나머지 북규슈 등에 방어성들을 구축했다. 축성에는 수준높은 백제 망명객들의 지도가 뒷받침됐다. |홍성화 교수 제공

이장웅 한성백제박물관 학예연구사는 ‘기구치성 출토 불상과 백제불상’ 논문에서 ‘진인(秦人)’명 목간과 함께 발굴된 금동보살상에 주목하면서 “이 불상은 ‘백제계 금동보살입상’이 틀림없다”고 밝혔다.

불상은 머리에 보관을 쓰고 두 손으로 무언가를 쥐고 있는 형태로 발굴됐다. 신체의 옆면은 S자형이다. 아래쪽에는 불상을 받침대에 꽂아 고정할 수 있도록 뾰족한 돌기가 붙어있다. 돌기를 포함한 전체높이는 12.7㎝ 정도이다. 일본학계에서도 이 불상은 백제 멸망 직후인 7세기 후반 제작된 백제계 불상으로 추정하고 있다. 그러나 국내 학계에서는 지금까지 거의 조명되지 않았다.

기쿠치성 저수지에서 출토된 유물들.|야노 유스케의 논문에서

이장웅 학예사는 “이 불상은 백제계 봉지보주형 보살상”이라고 추정했다. ‘봉지보주형 보살상’은 보주(구슬)나 호(壺·항아리), 합(盒·그릇)을 가슴 앞에서 두 팔로 받들고 있는 보살상을 통칭한다. 이런 봉지보주형 보살상으로는 백제 땅인 부여 규암면 신리 출토 금동보살입상과 서산 마애삼존불의 우협시 보살, 태안 마애삼존불의 본존 보살 등이 유명하다.

이장웅 학예사는 “1985년까지 우리나라에서 알려진 11사례의 봉지보살형 보살상 중 9례가 백제 땅에서 확인됐다”고 전했다. 이장웅 학예사는 또 “중국 남조 양나라에서 창안된 봉지보주형 보살상이 당시 활발한 교류관계를 맺고 있던 백제로 전해졌으며, 이것이 백제 망명객들에 의해 일본으로 건너간 것”이라고 말했다. 6세기 후반 백제풍을 모체로 한 일본 법륭사(호류지·法隆寺) 금동석가삼존불이 백제-왜 교류의 시발점이다.

봉지보주형 보살상이 유행하던 시기의 백제에서는 <법화경>에 근거한 관음보살의 복덕구제를 기대하는 신앙과 <청관음경>에 의거한 악병고액(惡病苦厄)으로부터 중생을 구제하는 관음청래신앙이 유포되고 있었다. 보주는 세계를 밝게 비추며 온갖 병고를 없애 중생에게 이익을 주는 존재라 여겨졌다.

이장웅 학예사는 “보주는 특히 반야(般若·지혜)를 상징하는 성물로 복덕구제의 신이한 능력을 지녔으니 보주를 받든 보살상은 백제에서도 관음보살로 받아들여졌을 것”이라고 해석했다. 홍성화 교수(동아시아 비교문화연구회장)는 “이번 학술대회를 계기로 백제계 기쿠치성 연구가 활발하게 진행되었으면 좋겠다”고 희망했다.(1)

경향신문, 이기환선임기자, 일본 기쿠치성에서 발견된 백제불상과 백제성씨 '진(秦)'씨 목간, 2019.02.09

‘7세기 일본은 신라·백제의 법과 행정체계를 본떠 고대국가의 틀을 꾸렸다.’

‘6~7세기 일본에서 국가문서 업무를 처음 시작한 이들은 오사카에 온 한반도 도래인들이다.’

‘일본의 국가시스템 형성에 미친 한반도 문자문화의 강력한 영향력을 인정해야 한다.’

한반도 영향력 무시하던 입장 뒤집고

‘목간 유물’ 토대 파격적 결론 내려

율령·행정시스템 등 문자문화 흡사

국내 학계 “역사학 교류 일대 사건”

이는 국내 역사학자들의 주장이 아니다. 지난 19일 낮 일본 도쿄 와세다대에서 한국과 일본의 목간학회 공동주최로 열린 한일 고대사 워크숍에서 일본의 주요 역사학자들이 내린 결론이었다. 일본 각지에서 연구자들이 몰려와 200여명이 회의장을 가득 메운 채 진행된 이날 워크숍에서는 현지 학자들의 파격적인 발표가 잇따랐다. 한반도 문자문화가 일본 고대국가 형성에 결정적인 영향을 미쳤음을 강조하고, 이런 역사를 전적으로 인정하는 내용들이었다.

알려진 대로, 그동안 일본 역사학계는 고대 한반도 문화가 자국에 미친 영향에 대해 부정적이거나 무관심했다. 대개 한·당나라 등의 중국 문화를 직수입했다거나 한반도를 경유해 일본에 들어왔다는 설만 강조해왔다. 이런 시각 탓에 삼국시대 문화 전파의 의미를 애써 무시한다는 비판도 받아왔다. 그런데, 워크숍에서는 기존 설이 쑥 들어가고, 주류 학자들은 확연히 바뀐 인식을 드러냈다.

그들의 생각이 바뀐 결정적인 단서는 바로 목간 유물이다. 목간은 한반도와 일본의 고대 유적에서 물품 출납기록이나 관공서 행정기록물로 종종 출토되는 나무 쪽문서다. 1990년대 이후 국내에서 줄줄이 출토되면서 각광받은 6~8세기 신라, 백제시대 목간 300~400여점과 지난 100년간 일본 각지에서 30만점 넘게 출토된 비슷한 시기 고대 목간을 일본 학자들이 최근 비교 분석한 결과, 현지 학계의 인식이 급속도로 바뀌게 된 것이다. 워크숍을 준비한 이성시 한국목간협회 회장(와세다대 교수)은 한국 목간을 제대로 살펴봐야 행정문서로 쓰인 일본 고대 목간을 이해할 수 있고 그래야 일본 고대 국가 형성과정을 이해할 수 있다”고 풀이했다.

‘한국목간과 일본목간의 대화-한국목간연구 20년’이란 제목으로 열린 이번 워크숍은 한국의 목간 연구 성과를 일본 학계와 나누고, 일본의 한국 목간 연구를 소개하고 토론하는 자리였다. 특히 눈길을 끌었던 대목은 일본 7세기 목간과 한국의 고대 목간을 비교연구한 이치 히로키 오사카대 교수와 701년 일본이 율령(법률)을 반포한 고대국가로 전환할 당시 한반도 목간이 미친 영향을 고찰한 가네가에 히로유키 가쿠슈인대 교수의 발표였다.

이치 교수는 지난 10여년간 한국의 성산산성, 경주 월성 등에서 출토된 6~7세기 목간들 가운데서, 물품 꼬리표 구실을 한 하찰 목간의 표기 형식과, ‘에게 아뢴다…’는 ‘前白…’으로 시작되는 문구를 담은 관공서의 상부 보고용 목간과 같은 양식이 일본의 7세기 목간에서 무수히 확인된다고 짚었다.

아울러 일본 현지 목간 발굴 판독 결과 나니와(오사카)에 정착한 백제계 도래인에 의해 일본 문서행정 작업이 시작되었다는 점도 분명해져 일본의 고대 목간에서 보이는 국가 행정시스템은 신라·백제 목간 형식이 건너가 만들어진 것으로 보인다는 견해를 제시했다. 7세기 일본 목간 등에 보이는 호적과 관리들의 보고문 양식이 백제·신라 것과 흡사하다는 것이 근거였다.

일본 강단역사학계의 주요 학자중 하나인 가네가에 교수는 7세기 한반도 문화를 전적으로 일본에서 배우고 국가체제의 기틀로 삼았다는 사실을 인정해야 한다고 시종 강조했다. 이치 교수처럼 짐꼬리표·공문서 목간의 유사성 등을 근거로, 고대국가 일본의 시작으로 평가되는 701년 몬무왕 재위기 내려진 다이호 율령(법률) 반포 전까지는 중국 문물과 행정 체계를 이미 독자적으로 수용한 신라의 목간 문화가 당시 행정·공문서 작성·문자 활용 등에 큰 영향을 미쳤다는 점을 논증했다.

그는 특히 “일본 학계는 신라로부터 문화를 배웠다는 점을 적극 평가하지 않으려는 경향이 아직도 있지만, 기술고문이 일본에 파견됐고, 학승도 신라에 보내 불교를 익혔던 만큼 신라로부터 배우고 있던 점은 부정하기 어렵다”고 단정했다. 이런 관점은 끈을 매는 한일 목간의 형식적 유사성을 비교한 바바 하지메 나라문화재연구소 사료연구실장이나 고대 일본 지방행정 단위와 한국 목간의 연관성을 고찰한 다나카 1후미오 와세다대 교수의 논고에서도 분명하게 제시됐다.

회의를 지켜본 국내 연구자들은 “한일 역사학 교류의 일대 사건’이라고 이야기하며 고무된 기색을 보였다. 학회 이사인 윤선태 동국대 교수는 “레이더 조준 갈등으로 한일 정부 사이에 갈등이 첨예화되는 시점에서 한일 고대사 연구자들이 목간을 화두로 상호이해와 소통의 물꼬를 텄다는 것은 여러모로 의미가 깊다”며 “일국 단위 고대사를 넘어 동아시아 역사의 공동이해를 위한 지식인 연대로 발전했으면 좋겠다”는 기대감을 내비쳤다. 한편, 두 나라 학회 관계자들은 고대 목간의 문자문화를 공유한 한중일 3국 학자들이 내년 제주에서 공동학술모임을 여는 방안도 적극 추진하기로 의견을 모았다.(2)

한겨레, 도쿄/노형석 기자, 사진 한국목간학회 제공·<한겨레> 자료사진, 수정 2019-10-19 등록 2019-01-29, 한·일 목간학회 고대사 워크숍 “7세기 일본은 백제·신라 본떠”…‘목간 연구’ 일본 학자들 인정했다