력사를 찾아서

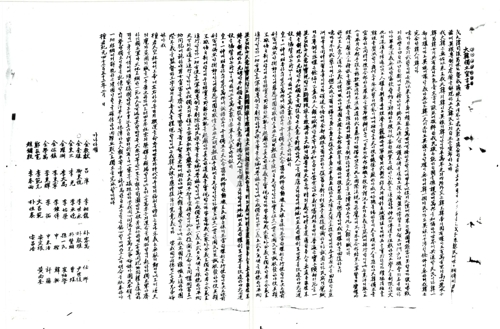

대한민국임시정부(대일항쟁기) (15) 1918년 11월(또는 1919년 2월 1일) '무오독립선언서(대한독립선언서, 大韓獨立宣言書)' 본문

대한민국임시정부(대일항쟁기) (15) 1918년 11월(또는 1919년 2월 1일) '무오독립선언서(대한독립선언서, 大韓獨立宣言書)'

대야발 2025. 5. 6. 10:48

1919년 2월 1일, 중국 길림에서 발표된 무오독립선언은 일제강점기에 대한의 독립을 세계에 천명한 역사적인 사건이다. 3.1운동의 기폭제가 된 이 선언은 자주독립국가 건설을 향한 민족의 염원을 담아냈다.

무오독립선언은 총 39인이 참여했다. 주요 인사로는 무오독립선언서의 기초자인 조소앙을 비롯해, 대한독립의군부 총재 김교헌, 독립운동가이자 교육자인 김규식, 청산리대첩의 영웅 김좌진, 독립운동가이자 초대 대통령 이승만, 독립운동가이자 역사가 박은식, 독립운동가이자 교육자 안창호 등이 있다.

■ 자주독립의 횃불을 올린 한국 최초의 독립선언 [역사&오늘]

뉴스1 김정한 기자 2025. 2. 1. 06:00

2월 1일, 무오독립선언

1919년 2월 1일, 중국 길림에서 발표된 무오독립선언은 일제강점기에 대한의 독립을 세계에 천명한 역사적인 사건이다. 3.1운동의 기폭제가 된 이 선언은 자주독립국가 건설을 향한 민족의 염원을 담아냈다.

1910년 경술국치로 대한제국은 일본의 식민지가 됐다. 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야에서 일본의 압박과 간섭이 심화하면서 민족의 고통은 날마다 깊어졌다. 그러나 이러한 상황 속에서도 민족의 독립 의지는 꺾이지 않았다.

무오독립선언은 총 39인이 참여했다. 주요 인사로는 무오독립선언서의 기초자인 조소앙을 비롯해, 대한독립의군부 총재 김교헌, 독립운동가이자 교육자인 김규식, 청산리대첩의 영웅 김좌진, 독립운동가이자 초대 대통령 이승만, 독립운동가이자 역사가 박은식, 독립운동가이자 교육자 안창호 등이 있다.

오독립선언은 대한은 완전한 자주독립국이며 민주적인 자립국임을 세계에 선포했다. 구체적으로는, 대한의 주권과 영토는 한민족 고유의 것이며 어떠한 침략과 간섭도 용납할 수 없음을 강조했고, 일본의 불법적인 침략 행위를 규탄하고 한국의 독립을 위한 정당한 권리 행사를 천명했으며, 2000만 동포에게 민족의 본분인 독립을 명심하고 육탄혈전으로써 독립을 완수할 것을 호소했다.

무오독립선언은 3.1 운동보다 먼저 발표된 독립선언서로, 3.1 운동의 사상적 기반을 제공하고, 운동의 전개 과정에 큰 영향을 미쳤으며, 3.1 운동의 성공적인 추진과 이후 독립운동 활성화를 진작하고, 한국의 독립 의지를 국내뿐 아니라 국제사회에 알리는 데 중요한 역할을 했다.

무오독립선언은 국권 상실의 아픔 속에서도 민족의 자주독립 의지를 드높이 알린 역사적인 선언이다. 한국인들에게 민족의 자주독립 의지를 일깨워줬고, 3.1 운동 당시 많은 한국인이 무오독립선언의 정신에 공감하며 독립만세운동에 참여했다.(1)

■ [이희용의 글로벌시대] 항일투쟁의 기폭제 무오독립선언 100주년

"우리 대한 동족 남매와 온 세계 우방 동포여! 우리 대한은 완전한 자주독립과 신성한 평등복리를 우리 자손 민중에 대대로 전하기 위해 여기 이민족 전제의 학대와 억압에서 벗어나 대한 민주의 자립을 선포하노라…."

1919년 2월 1일 중국 지린(吉林)성에서 발표된 대한독립선언 도입부를 요즘 쓰는 말로 의역한 것이다. 한 달 뒤 3·1절에 발표된 기미독립선언과 구별해 무오독립선언이라고도 한다. 그러나 1919년 2월 1일은 음력으로 무오년이 아닌 기미년 1월 1일이다. 동지를 규합하고 서명이 이뤄진 것은 무오년이어서 그렇게 불린다는 설이 지배적이나 1918년 11월에 발표됐다는 주장도 있다. 국가보훈처는 2월 1일을 기념일로 삼고 있다.

국한문 혼용체인 무오독립선언서는 35행 1천723자에 이르고, 석판에 글씨를 새겨 인쇄했다. 삼균주의를 주창하고 임시정부의 건국강령을 지은 조소앙이 선언서를 쓴 것으로 알려져 있다. 이 선언은 이광수가 기초한 2·8 독립선언이나 최남선이 작성한 3·1 독립선언보다 내용이 훨씬 강경하다.

"일본의 합방 동기는 그들의 소위 범일본주의를 아시아에서 실행함이니 이는 동아시아의 적이요, 일본의 합방 수단은 사기강박과 불법무도와 무력폭행을 구비하였으니 이는 국제법규의 악마이며, 일본의 합병 결과는 군경의 야만적 힘과 경제의 압박으로 종족을 마멸하며 종교를 억압하고 핍박하며 교육을 제한하여 세계 문화를 저지하고 장애하였으니 이는 인류의 적"이라며 일본의 죄상을 꾸짖은 뒤 "정의는 무적의 칼이니 이로써 하늘에 거스르는 악마와 나라를 도적질하는 적을 한 손으로 무찌르라"라고 독립군의 궐기와 육탄혈전(肉彈血戰)을 촉구하고 있다.

무오독립선언에 연서한 인물들은 실제로도 치열하게 독립투쟁에 나섰다. 조소앙을 비롯해 김교헌·김규식·김약연·김좌진·이동녕·이동휘·이범윤·이상룡·이승만·이시영·문창범·박은식·신채호·안정근·안창호 등 서명자 39명의 평균연령은 기미독립선언 민족대표 33인보다 5세가 낮은데도 3분의 2 이상이 일제강점기에 순국한 까닭에 살아서 광복을 맞은 인물은 11명에 지나지 않는다. 기미독립선언 민족대표는 33인 가운데 15명이 광복까지 생존했다.

무오독립선언 39인 중에서는 변절자도 이탁(본명 이용화) 한 명밖에 없다. 기미독립선언 민족대표 가운데는 박희도·최린·정춘수가 변절했고 선언문을 쓴 최남선도 친일파로 변신했다. 2·8 독립선언 서명자 11명 중에서도 이광수·서춘 등이 일제에 협력했다.

학계에서는 무오독립선언이 시기적으로 가장 앞섰을 뿐 아니라 선언 직후 조소앙이 일본 도쿄로 건너가 유학생인 백관수·이광수 등을 지도해 2·8 독립선언을 발표하도록 한 것으로 보고 있다.

이 선언의 영향을 받아 서울에서 손병희 등 민족대표들이 거사를 준비했고 3·1운동의 물결이 전국을 휩쓸었다. 임시정부가 세워질 때도 무오독립선언 참가자들이 주축을 이뤘다.

노귀남 중국 옌볜(延邊)대 인문사회과학학원 객좌연구원은 "선언에 참여한 인물의 이름이 가나다순으로 적혀 있는데 중간에 순서가 안 맞는 것 등을 보면 서명을 받는 데 시간이 오래 걸렸고 한 곳에서 이뤄진 것이 아니라는 점을 알 수 있다"고 설명했다. 이어 "무오독립선언이 다른 독립선언과 구분되는 점은 목숨을 걸고 싸워야 한다고 강조한 것"이라며 "이러한 정신이 이듬해 봉오동 전투와 청산리 전투로 이어졌다"고 덧붙였다.

올해는 3·1운동 100주년과 임시정부 수립 100주년을 맞는 뜻깊은 해다. 그러나 2·8 독립선언의 도화선이자 3·1운동의 기폭제였고, 임시정부의 산실이자 무장독립투쟁의 토대가 된 무오독립선언을 알고 있는 사람은 드물다. 교과서에도 2·8 독립선언은 나오지만 무오독립선언은 언급조차 없다.

무오독립선언에 대해서는 발표 시기는 물론 발표 장소도 고증이 제대로 이뤄지지 않았다. 학계에서는 조소앙 자서전에 '지린성성'(吉林省城)이라고 기술된 것을 근거로 지린성 지린시로 보는 시각이 일반적이다. 그러나 지린성 허룽(和龍)현의 대종교 총본사를 발표 장소로 보는 연구자도 있다. 국내 인사로 이뤄진 기미독립선언 민족대표의 종교별 구성은 기독교(개신교) 16인, 천도교 15인, 불교 2인인 데 비해 만주와 연해주에서 주로 활동하던 무오독립선언 서명자의 가운데 16명이 대종교인이었다(30명으로 높여 잡는 학자도 있다). 또 39인 가운데 10명은 이름만 전하고 얼굴 사진이 남아 있지 않다.

랴오닝성 선양(瀋陽)에서는 민주평화통일자문회의 선양협의회 주최로 해마다 무오독립선언 기념식이 열린다. 국내에서도 삼균학회가 매년 기념식과 학술대회를 마련하고 있다. 제79회 순국선열의 날인 지난해 11월 17일 중국 랴오닝(遼寧)성 단둥(丹東)한인회관에서는 단둥한인회와 단둥한국문화원 주최로 무오독립선언 100주년 기념식이 열렸다. 2018년 11월 무오독립선언 발표설에 맞춰 행사를 마련한 것이다.

며칠 뒤면 국내에서도 기념행사가 열린다. 무오독립선언의 의미와 성과를 재평가하고 참여자들의 발자취를 확인하는 움직임이 활발하게 이뤄질 수 있도록 당국의 지원과 국민의 관심을 기대한다. 100주년을 맞은 올해도 무심하게 넘어간다면 무오독립선언에 앞장섰던 선열들이 불호령을 내릴 것만 같은 기분이 든다. (한민족센터 고문)(2)

일제 강점기 우리 민족이 최초로 선포한 독립선언서인 1918년 11월(또는 1919년 2월)의 '대한독립선언서(大韓獨立宣言書)' 원본이 처음 발견됐습니다.

'무오(戊午) 독립선언서'라고도 불리는 이 선언서는 '기미(己未) 독립선언서'보다 앞서 나온 것으로, 2·8 독립선언과 3·1운동의 선구적 역할을 했다고 평가됩니다.

■ [Why] "육탄혈전으로…" 우리 민족 첫 독립선언서 原本 발견

'기미 선언'보다 앞선 '무오 독립선언서'… 무장노선 촉구

조소앙 선생이 작성… 이승만·김좌진·신채호 등 참여

일제 강점기 우리 민족이 최초로 선포한 독립선언서인 1918년 11월(또는 1919년 2월)의 '대한독립선언서(大韓獨立宣言書)' 원본이 처음 발견됐다. '무오(戊午) 독립선언서'라고도 불리는 이 선언서는 '기미(己未) 독립선언서'보다 앞서 나온 것으로, 2·8 독립선언과 3·1운동의 선구적 역할을 했다고 평가된다.

서지학자이자 애국가 연구가인 김연갑(金煉甲) 아리랑연합회 상임이사는 최근 발굴한 '대한독립선언서'의 원문을 11일 본지에 공개했다. 그는 "6년 전 아리랑 조사를 위해 중국에 갔다가 옌지(延吉)의 한 동포가 '대한독립선언서'를 소장하고 있다는 것을 알게 됐고 최근 이 동포가 작고한 뒤 그 아들이 자료를 전달했다"고 말했다. 가로 51.8㎝, 세로 37.5㎝ 크기의 이 문서는 '大韓獨立宣言書'라는 제목 왼쪽에 세로로 선언서 전문을 실은 석판 인쇄본이며 왼쪽 아래에 서명자 39명의 이름을 명기했다.

1979년 중앙대 영신아카데미에서 이 선언서의 사본을 처음으로 전시했던 김성근 한국학연구소 자료조사실장은 이 자료를 검토한 뒤 "종이의 재질과 왼쪽 가운데에 찍힌 도장의 상태 등을 보아 광복 이전의 원본이 분명하다"며 "원본은 처음 본다"고 말했다. 본지 확인 결과 독립기념관에 소장된 것은 재일 학자 강덕상씨가 소장한 마이크로필름을 복제한 것이었고, 이화장(梨花莊) 자료를 소장하고 있는 연세대 현대한국학연구소에도 원본은 없었다.

김연갑 이사는 "작고한 소장자는 일제시대 간도로 이주해 이 선언서를 입수한 뒤 1920년대 초 독립자금 영수증과 함께 벽지 속에 숨겨 놓았는데 문화대혁명이 끝난 뒤에야 다시 꺼낼 수 있었다고 한다"고 전했다. 또 "그의 아들은 한국에 이 선언서가 필요한 기관이 있다면 양도하겠다는 의사를 밝혔다"고 했다.

많은 사람들에게 생소한 이 '대한독립선언서'는 누가 왜 선포한 것일까? 선언서의 주인공들은 당시 일제의 탄압을 피해 만주와 연해주 등지에서 활동하던 망명 독립운동가들이다. 학자들은 작성자가 훗날 임시정부의 외무부장이 되는 조소앙(趙素昻·1887~1958) 선생이며 선언의 실질적 주체는 길림성의 대한독립의군부라고 본다.

서명자로는 김교헌, 김규식, 김동삼, 김좌진, 박용만, 박은식, 신채호, 안정근(안중근의 동생), 안창호, 이동녕, 이동휘, 이범윤, 이상룡, 이승만, 이시영, 조용은(=조소앙) 등 당시 해외에 있던 대표적인 저명인사들이 참여했다.

선언문의 내용은 '기미독립선언서'보다 훨씬 강경하다. '아(我) 대한(大韓) 동족남매(同族男妹)와 기아편구(�E我遍球·우리 세계만방) 우방동포(友邦同胞)아'로 시작하는 선언문은 '대한의 완전한 자주독립'과 '대한 민주(民主)의 자립'을 선포했다.

이어 '일본의 합방 수단은 사기·강박과 불법·무도(無道), 무력·폭행에 의한 것'이라며 한일병합의 무효를 선언하고, '섬은 섬으로 돌아가고 반도는 반도로 돌아갈 것'을 요구했다. 마지막에는 '육탄혈전(肉彈血戰)으로 독립을 완성할지어다'라며 일본에 대해 무력으로 대항할 것을 밝혔다. 이 때문에 4000부가 배포된 것으로 알려진 이 선언서의 목적이 무장독립 노선을 촉구하는 데 있었다는 분석이 있다.

김기승 독립기념관 한국독립운동사연구소장은 '대한독립선언서'에 대해 "무장투쟁론에 가까울 정도로 전투적 입장을 지니고 있는 독립선언서"라며 "당시의 해외 독립운동 세력의 생각은 '기미독립선언서'에서 나타난 국내 지도자들의 평화적인 노선과는 크게 달랐다는 것이 드러난다"고 말했다.(3)

■ 대한독립선언서(大韓獨立宣言書, 무오독립선언서)

이 독립선언서의 특징으로는 먼저 우리 나라 최초의 독립선언서이라는 점을 들 수 있다. 한일병합의 무효를 선포하고, 우리 독립의 근간이라 할 수 있는 “섬은 섬으로 돌아가고, 반도는 반도로 돌아오게 할 것”을 요구했다는 점, 무력적 대항을 선포하고 그 선언서의 대표자로는 해외의 저명한 인사가 거의 망라되어 있다는 점 등도 들 수 있다.

이 독립선언서에는 김교헌(金敎獻) · 김동삼(金東三) · 조용은(趙鏞殷) · 신규식(申圭植) · 정재관(鄭在寬) · 여준(呂準) · 이범윤(李範允) · 박은식(朴殷植) · 박찬익(朴贊翼) · 이시영(李始榮) · 이상룡(李相龍) · 윤세복(尹世復) · 문창범(文昌範) · 이동녕(李東寧) · 신채호(申采浩) · 허혁(許𮓊) · 이세영(李世永) · 유동열(柳東說) · 이광(李光) · 안정근(安定根) · 김좌진(金佐鎭) · 김학만(金學滿) · 이대위(李大爲) · 손일민(孫一民) · 최병학(崔炳學) · 박용만(朴容萬) · 임방(林𣵮) · 김규식(金奎植) · 이승만(李承晩) · 조욱(曺煜) · 김약연(金躍淵) · 이종탁(李鍾倬) · 이동휘(李東輝) · 한흥(韓興) · 이탁(李沰) · 황상규(黃尙奎) · 이봉우(李奉雨) · 박성태(朴性泰) · 안창호(安昌浩) 등이 서명하였다.(4)

<자료출처>

(1) 자주독립의 횃불을 올린 한국 최초의 독립선언 [역사&오늘] (daum.net)

(2) [이희용의 글로벌시대] 항일투쟁의 기폭제 무오독립선언 100주년 (daum.net)

(3) [Why] "육탄혈전으로…" 우리 민족 첫 독립선언서 原本 발견 (chosun.com) 조선일보. 2009.02.14.

<참고자료>

"대한독립선언서, 무오년 아닌 기미년 3월 11일에 작성됐다" (daum.net)

'코리아시대 > 대한민국임시정부(대일항쟁기)' 카테고리의 다른 글

| 대한민국임시정부(대일항쟁기) (17) 1919년 2월 대한독립여자선언서 (24) | 2025.05.06 |

|---|---|

| 대한민국임시정부(대일항쟁기) (16) 1919년 2.8독립선언 (2) | 2025.05.06 |

| 대한민국임시정부(대일항쟁기) (14) 1918년~1922년 신한청년당 (10) | 2025.05.05 |

| 대한민국임시정부(대일항쟁기) (13) 1911년 ~1914년 권업회 → 1914년 대한광복군정부 → 1917년 전로한족중앙회 → 1919년 대한국민의회 (4) | 2025.05.05 |

| 대한민국임시정부(대일항쟁기) (12) 1910년 성명회(聲明會) 선언서 (6) | 2025.05.05 |