력사를 찾아서

3. 고조선 고고학 (12) 충주 호암동 B.C. 2세기 무덤에서 세형동검, 다뉴세문경, 청동투겁창, 청동꺽창, 청동도끼 등 출토 / 청주 가경동 B.C. 3~1세기 무덤에서 세형동검(細形銅劍) 등 출토 본문

3. 고조선 고고학 (12) 충주 호암동 B.C. 2세기 무덤에서 세형동검, 다뉴세문경, 청동투겁창, 청동꺽창, 청동도끼 등 출토 / 청주 가경동 B.C. 3~1세기 무덤에서 세형동검(細形銅劍) 등 출토

대야발 2025. 1. 31. 16:45

신라와 백제, 가야가 본격 태동하기 직전 기원전 2~1세기 한반도에 집중 등장하는 목관묘가 충북 충주에서 발견되고, 그 중 한 무덤에서만 세형동검(細形銅劍) 7점을 포함한 각종 청동기 유물 19점이 쏟아졌습니다.

매장문화재 전문 조사기관인 중원문화재연구원(원장 강경숙)은 2014년 8월부터 충주시가 전국체전 개최를 위해 종합스포츠타운 건설을 추진 중인 호암동 628-5 일원을 발굴조사한 결과 구석기 유물포함층을 필두로 초기 철기시대(기원전 3세기~서력기원 전후) 무덤 3기와 통일신라∼조선시대 무덤 각종 무덤, 그리고 삼국시대 숯가마 2곳 등을 확인했다고 2015년 1월 19일 밝혔습니다.

충주서 돌무지나무널 무덤 발견, 청동기만 19점 수습

이번 조사에서 확인한 초기철기시대 무덤 3기는 땅을 파고 묘광(墓壙)을 만들어 목관을 안치한 것들로서, 그중 하나는 통나무 목관을 안치하고 그 주변으로 강돌을 덮은 돌무지나무널무덤(積石木棺墓)이고, 나머지 2기는 강돌은 쓰지 않고 목관만 쓴 나무널무덤(木棺墓)으로 드러났다.

이중 돌무지나무널 무덤은 묘광을 상·하 2단으로 파내려가고는 그 바닥에 통나무관을 안치하고 목관 주변과 상부에다가 강돌로 채움한 것으로 조사됐다. 묘광은 평면 형태가 상단이 타원형, 하단은 장방형이었다.

규모를 보면 상단 광이 북동~남서 250㎝, 북서~남동 208㎝, 최대 깊이 25㎝이며 하단광은 길이(장축) 175㎝, 너비(단축) 82㎝, 깊이 175㎝다. 묘광 바닥에 안치한 목관은 대부분 부식됐지만 그 흔적으로 보면 길이 167㎝, 너비 73㎝, 잔존 높이 10∼13㎝였다.

이 고분에서는 한반도 초기철기시대를 대표하는 청동기 중 하나로서 한국식동검, 혹은 좁은놋단검이라고 하는 단검인 세형동검(길이 23∼30㎝)만 7점이 출토됐는가 하면 다뉴세문경(多紐細文鏡)이라 해서 가는줄무늬를 거미줄처럼 촘촘히 뒷면에 넣은 가는줄무늬청동거울 1점, 나무 자리를 끼우는 청동창인 청동투겁창 3점, 나무 자루를 묶어서 연결한 청동꺾창(銅戈) 1점, 청동도끼(銅斧) 1점, 청동새기개 4점, 청동끌(銅鑿) 2점이 쏟아졌다.

그 외에 이 무덤에서는 검은색이 도는 흑도(黑陶)를 포함한 토기 2점과 칠기편 1점이 수습됐다. 칠기편 1점은 남은 상태가 극히 불량해 구체적인 양상 파악은 어렵지만 그 위치로 보아 묻힌 사람 얼굴을 가린 부채 자루였을 가능성도 있는 것으로 조사단은 지적했다.

유물은 발견된 지점으로 보아 목관 안과 바깥 부장품으로 각각 나뉘며, 목관 밖 부장품은 다시 묘광 내 돌무지 사이와 목관 상면으로 세분됐다. 흑도 1점과 청동도끼 1점, 청동새기개 4점, 청동끌 2점은 목관 밖에다 넣고 나머지는 목관 안에 두었다고 추정됐다.

토기 2점 중 1점은 목관 안에 넣었고 나머지 1점은 목관 상면에 두었다고 조사단은 판단했다. 청동거울을 무덤에 넣을 때 흔히 그런 것처럼 이번에도 일부러 깨뜨려 조각으로 넣은 이른바 파경(破鏡)으로 드러났다.

조사단은 이 무덤을 만든 시기를 기원전 2∼1세기경으로 추정하면서 "당시 충주를 중심으로 형성된 강력한 세력의 수장(首長) 묘로 판단한다"고 덧붙였다.

현재까지 돌무지나무널무덤은 주로 전남이나 충남 지역에서 확인됐다.

이처럼 많은 청동유물을 부장한 무덤은 사례가 극히 드문 데다 정식 발굴조사를 거친 것이 아니라 공사 중에 우연히 발견 신고된 사례가 대부분이어서 고분 구조 또한 파악이 힘들었다.

하지만 이번 돌무지나무널무덤은 발견지가 충북이며 유적이 남은 상태가 극히 양호해 무덤의 축조방식과 유물 부장 방식을 명확히 알려준다는 점에서 학술적 가치가 높은 것으로 평가된다.

나아가 세형동검과 잔줄무늬거울 등 7종 19점에 달하는 청동유물은 수량과 종류에서 볼 때 단일 무덤 출토품으로는 국내 최대 수준에 속한다.

1971년 전남 화순군 대곡리에서는 이번에 출토된 것과 같은 세형동검, 잔줄무늬거울, 청동 새기개와 더불어 청동 방울 등이 함께 발견돼 1972년 국보 제143호로 일괄 지정된 바 있다. 따라서 이번 발굴 또한 이에 준하는 국보급 유물 발굴로 기록될 전망이다.(1)

연합뉴스, 김태식 기자, 세형동검 7자루 넣은 2천200년 전 수장 무덤 발굴, 2015. 1. 19.

매장문화재 전문조사기관인 중원문화재연구원(원장 강경숙)이 2014년부터 이곳을 발굴조사한 결과 기원전 3세기 이래 기원전후에 이르는 이른바 초기철기시대 무덤 3곳 중 1호 고분이라고 명명한 무덤 한 곳에서만 세형동검 7자루를 포함해 각종 청동기 19점이 쏟아졌습니다. 문제의 고분은 공사 예정지 전체 구역 중에서도 주변으로 사방을 조망하는 가장 높고 좋은 자리, 해발 101~102m 지점에 있습니다.

전날 내린 눈이 채 녹지 않은 발굴현장은 온통 진흙이었다. 겨울바람이 거센 가운데 취재진과 취재차량이 몰려 북새통을 이뤘다.

충주시가 전국체전 개최를 위해 종합스포츠타운 건설을 추진 중인 호암동 628-5 일원 발굴현장은 인근에 달천이라는 강이 흐르면서 형성한 충적지대가 드넓게 펼쳐졌다. 이런 곳에서 한국고고학계에서는 오랜만에 낭보를 들려줄 것으로 기대하기는 어려웠다.

문화재청이 주최한 발굴설명회에는 한국청동기 연구 권위자인 이청규 영남대 문화인류학과 교수가 이번 발굴이 갖는 의미를 취재진에 설명했다.

그는 무엇보다 각종 청동기가 한꺼번에 무덤에 부장된 사실을 강조했다. 세형동검만 아니라 다뉴세문경(多紐細文鏡) 1점, 나무 자리를 끼우는 청동창인 청동투겁창 3점, 나무 자루를 묶어서 연결한 청동꺾창(銅戈) 1점, 청동도끼(銅斧) 1점, 청동새기개 4점, 청동끌(銅鑿) 2점이 나온 것이다.

당시로서는 최고급 신소재 물품에다가 무기류가 대부분인 이런 유물을 다량으로 무덤에 넣을 수 있는 사람이 당시 이 지역 수장일 수밖에 없다고 이 교수는 말했다. 이 무덤이 생긴 시기의 한반도는 신라·백제·가야가 등장하기 직전이다. 문헌기록을 보면 이 무렵 한반도 중남부에는 진국(辰國)이라는 국가가 있었다. 아마도 이 무덤 주인공은 진국을 구성한 소국(小國) 우두머리쯤 될 것이라는 추정이다.

나아가 이처럼 많은 초기철기시대 청동유물이 나온 데가 더러 있기는 하지만, 그 대부분이 정식 발굴조사가 아니라 공사 중에 우연히 발굴된 것이라 이들 유물이 어떤 유적에서 어떤 맥락으로 나왔는지를 파악하기가 여간 어렵지 않았다. 하지만 이번 충주 호암동 유적은 고고학계의 이런 오랜 궁금증을 풀어준 것이다. 이 교수는 이 점이 특히 중요하다고 덧붙였다.

무덤 구조를 보면 2단으로 묘광(墓壙)을 깊이 파고 내려갔다. 이는 다른 지역 청동기를 출토하는 초기철기시대 최고 수장층 무덤과 비슷한 맥락을 이룬다. 이런 무덤구덩이를 보면 마치 동물을 잡기 위한 함정 비슷한 느낌을 준다.

조사 결과 2단 묘광 중 상단은 평면 형태가 타원형인 반면 아래쪽에 관을 안치하는 하단은 네 모서리 각을 죽인 말각형(抹角形) 장방형이었다. 조사단에 따르면 이처럼 2단으로 묘광을 굴착하는 초기철기시대 무덤으로는 화순 대곡리, 청주 가경동, 경주 조양동 5호묘 등지가 있다.

목관은 거의 다 부식한 까닭에 그것이 있던 흔적만 드러났다. 한데 그 모양을 보니 단면 U자형이었다. 통나무 한 면을 파서 그곳에 시신을 안치한 통나무 목관이 틀림없다는 것이 조사단 판단이다.

이런 통나무 목관은 창원 다호리와 화순 대곡리, 김해 봉황동, 밀양 교동, 경주 조양동, 대구 팔달동, 성주 예산리, 안동 가곡리, 완주 갈동, 화성 발안, 안성 만정리, 용인 농서리 등지에서 현재까지 발굴을 통해 알려졌다. 이로써 보면 초기철기시대 통나무 목관은 한반도 중남부에서 고루 분포한다는 사실을 알 수 있다.

이번 충주 호암동 무덤 목관 내부에서는 부채 자루일 가능성이 있는 칠기 흔적이 발견됐다. 조사단은 이것이 다른 지역 초기철기시대 무덤에서 확인된 얼굴 가리개용 부채일 것으로 내다봤다.

사방 조망하는 곳에 묘자리·청동기 다량 부장

이런 부채는 창원 다호리 유적 1호 목관묘에서 처음 확인된 이래 성주 예산리 유적 40호분과 김해시 봉황동 431번지 유적, 그리고 경북 경산시 압량면 유적 94호 목관묘에서 발견되고, 최근에는 경주 탑동 21-3·4번지 소규모 단독주택 예정지에서도 모습을 드러냈다.

나아가 이번 발굴조사 결과 다뉴세문경은 역시 다른 지역 초기철기시대 무덤 출토 그것과 마찬가지로 일부러 깨서 무덤에 넣은 이른바 파경(破鏡)으로 드러났다. 중국 전국시대 말기의 사상가인 순자는 죽은 자와 산 사람은 갈 길이 다르므로, 죽은 자를 위한 부장품은 일부러 깨뜨려 넣는다고 했다. 동경뿐만 아니라 청동도끼도 두 동강을 내서 묘광의 각기 다른 부위에 넣은 것으로 드러났다.

한편 이번 발굴성과는 여러모로 화순 대곡리 유적 발굴성과와 대비된다. 통나무 목관을 쓴 대곡리는 세형동검 5점을 포함한 청동기 출토품이 15점이다. 다만, 대곡리에서는 아마도 종교의식에 사용했을 법한 청동방울이 있지만, 이번 호암동 유적에서는 그런 유물이 없다는 점이 다르다.(2)

연합뉴스, 김태식 기자, 충주 발굴현장..통나무 목관 쓴 초기철기시대 지역수장, 2015. 1. 19.

충북 청주에서 초기철기시대(B.C. 3~1세기) 석곽묘(石槨墓)와 세형동검(細形銅劍) 등이 출토됐습니다.

2012년 10월 31일 한국고고환경연구소는 청주 MBC 신사옥과 인접한 충북 청주 가경동 산 51번지 공동주택 신축용지를 발굴조사한 결과 구릉의 정상부와 남쪽 사면 일대로 청동기시대 집자리 7기와 함께 초기철기시대 석곽묘 1기를 발굴했다고 밝혔습니다.

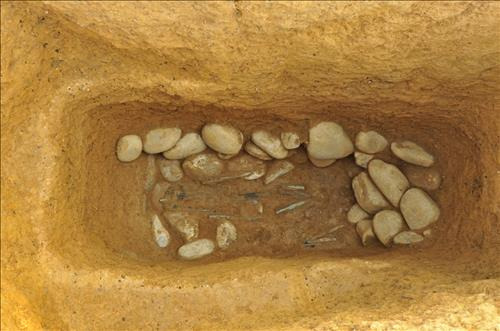

|

| 석곽묘 ⓒ한국고고환경연구소 제공 |

청동기시대 집 자리를 파괴하고 축조된 석곽묘는 원형(너비 약 3m, 깊이 약 1m)으로 땅을 판 후 그 가운데 길이 23cm, 너비 80cm, 깊이 1m의 관 자리를 다시 판 형태이다. 관 자리 주변에는 약 50cm 높이로 돌을 쌓아 석벽처럼 둘렀으며 목관을 그 가운데 안치한 것으로 보인다.

|

| 세형동검(위)과 흑색마연토기(아래) ⓒ한국고고환경연구소 제공 |

이번에 출토된 유물은 세형동검 1점과 흑색마연토기(黑色磨硏土器) 1점이다. 세형동검은 석곽 중앙에서 동쪽으로 약간 치우쳐 발견됐으며 흑색마연토기는 서쪽 모퉁이에서 확인됐다.

조사단은 온전한 형태를 지닌 세형동검이 정식 발굴조사를 통해 보고되기는 이번이 처음이라며 청주 일대 초기철기시대를 연구하는 데 귀중한 자료가 될 것이라고 전했다.(3)

머니투데이, 김희영기자, 청주서 초기철기시대 석곽묘·세형동검 등 출토, 2012. 10. 31.

<자료출처>

(1)세형동검 7자루 넣은 2천200년 전 수장 무덤 발굴 (daum.net)2015.01.19

(2) https://v.daum.net/v/20150119144509407

(3) 청주서 초기철기시대 석곽묘·세형동검 등 출토 (daum.net)2012.10.31