력사를 찾아서

4. 고조선 문화유산 (2) 비파형동검과 세형동검 본문

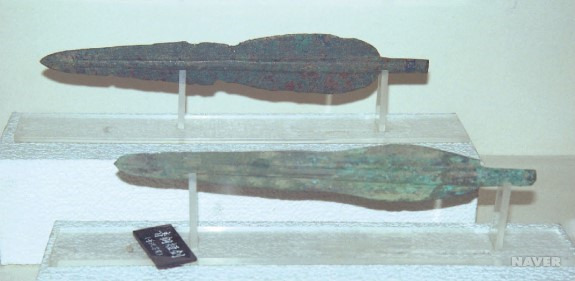

신용하교수는 고조선문명의 청동기문화 유물들 가운데 독특한 청동기로 ‘비파형동검’이 있는데, 이 청동단검은 그 모양새가 고대 악기 비파(琵琶)와 비슷한 곡선으로 도안돼 있으므로 붙여진 명칭이라고 합니다.

고조선의 비파형 청동단검은 ①한반도 ②요동 ③요서 지역에서 출토되는 비파형동검의 형태와 구조가 본질적으로 ‘동일’하다고 합니다.

고조선문명의 청동기문화 유물들 가운데 독특한 청동기로 ‘비파형동검’이 있다. 이 청동단검은 그 모양새가 고대 악기 비파(琵琶)와 비슷한 곡선으로 도안돼 있으므로 붙여진 명칭이다. 고조선문명의 비파형동검은 고중국의 직선으로 도안된 동검이나 또는 북방 오르도스식 구부러진 도안의 동검과는 확연히 모양새가 달라서 누구나 쉽게 구별할 수 있다.

고조선 비파형동검의 큰 특징으로는 첫째, 비파형 청동단검은 중간 부분의 양날에 돌기를 만들고, 그 돌기를 중심으로 검 끝과 검 아랫부분을 부드러운 곡선 모양새로 만들어서 마치 고대 악기 비파 모양처럼 도안했다는 점이다. 전 세계 청동검 양식에서 비파형 도안은 오직 고조선 청동단검과 비파형 청동 창끝만 가진 매우 독특한 도안이다.

둘째, 비파형 청동단검은 검몸과 검자루를 별도로 주조해 조립하는 세계 유일의 ‘조립식’ 청동단검이다. 두 개 부품을 별도로 주조해 조립하는 것이므로 청동기 주조 기술이 상당히 높은 수준에 도달해야 제작할 수 있는 동검이다.

셋째, 비파형 청동단검은 검몸의 한가운데 ‘등대’가 검의 거의 끝에서부터 검자루 이음매까지 세로로 곧게 만들어져 있다. 이것은 동검을 견고하게 하면서 조립을 정확히 하기 위한 것이다.(<그림 2-3> 참조) 주목할 것은 고조선의 비파형 청동단검은 ①한반도 ②요동 ③요서 지역에서 출토되는 비파형동검의 형태와 구조가 본질적으로 ‘동일’하다는 사실이다.(1)

한국은 많은 나라가 선망하는 국가다. ‘한류’는 선진국에서도 인기몰이 중이다. 50년 만에 세계 최빈국을 벗어나 산업화와 부국강병에 성공했기 때문이다. 우리 역사에서도 산업이 발전하고, 뛰어난 기술력을 갖춘 나라들이 있었다. 하지만 ‘고대 산업’에 대한 오해, 자기 정체성에 대한 불신과 저평가, 역사학자들의 편협함 때문에 이를 잘 알지 못한다.

베이징 근처에서도 발견된 원조선 유물들

원조선은 어떤 종류의 산업이 발달했으며, 기술력은 어느 수준이었을까? 농업과 어업, 임업, 목축업 등 1차 산업과 성을 쌓고 도로를 닦고 거대한 고분 및 고인돌을 만드는 토목업, 조선업 등은 국가의 기간산업이다. 그런데 기술력의 정수, 응용 범위의 확장, 기타 산업에 대한 파급효과 등을 고려하면 화공(化工)을 이용한 요업(세라믹)과 금속을 이용한 군수산업, 제사산업이 핵심이었다.

원조선 전기는 청동기 문화가 발달한 시기였다. 중국 랴오닝성 다롄(大連) 근처의 강상무덤(崗上墓)과 루상무덤(樓上墓), 요하(遼河) 동쪽 지방인 요동의 정가와자 무덤들(선양 정가와자에 있는 유적), 요서의 십이대영자 무덤 등에서는 청동 단검, 청동 도끼, 청동 끌, 청동 화살촉, 수레 부속품, 마구류, 단추 등 각종 청동 제품이 무더기로 발견됐다.

그 가운데 원조선의 금속산업과 기술력을 알려주는 유물은 상징성이 강하고, 기능성이 높으며, 난도가 높은 기술력을 필요로 하는 비파형 동검(고조선식 동검 또는 요녕식 동검)과 청동거울(잔무늬 거울, 거친무늬 거울)이다.

고대사회에서 칼은 무기로 기능했고 정치력을 의미했으며, 상징성도 강했다. 특히 비파형 동검은 특별한 형태와 표방한 논리로 인해 더욱 중요했다. 기원전 11세기를 전후한 시기부터 제작됐는데, 서쪽은 요하를 지나 베이징 근처와 산둥지역, 북쪽은 네이멍구 남부지역과 북만주, 동쪽은 연해주 일대, 남쪽은 한반도 전 지역, 바다 건너 일본 규슈 지방 등에서 200개 이상이 발견됐다. 하급 무사의 무덤에서도 나온 걸 보면 대량으로 생산됐을 것이다.

살상력 뛰어난 비파형 동검

비파 모양의 신비한 형태와 유려한 선, 맑고 환한 색이 어우러진 독특한 미학 때문에 제사용이라는 주장이 많았다. 그런데 직접 제작해 실험한 결과 살상력이 뛰어나다는 사실을 입증할 수 있었다. 손가락을 날에 대는 찰나 베일 듯한 느낌이 들었다.

길이가 30~35㎝ 정도인데, 사상성과 실용성을 고려해 검신과 검자루 및 검자루 맞추개를 따로 만든 ‘3단 조립식 검’이다. 따라서 중국이나 북방 유목종족의 통짜 주조품과 달리 뛰어나고 정교한 기술력이 있어야 한다.

원조선 후기에 사용된 세형 동검(한국식 동검, 좁은 놋단검)은 길이가 보통 30㎝ 정도인데, 형태가 다소 투박하고 손잡이 부분이 상대적으로 짧다. 미(美)의식이 부족한 것은 이미 철기시대였으므로 기능성에 비중을 둔 탓이지 기술력이 퇴보했기 때문은 아니다.

오히려 대량 생산된 세형 동검들은 날이 예리하고, 반들반들할 정도로 우수했다. 한반도 전역에서 놋창·놋과·청동제 고리 등을 제작했으며, 일부는 일본 열도로 수출하거나 기술 이전을 통해 현지 제작했다.

원조선 전기는 청동기 문화가 발달한 시기였다. 원조선의 금속산업과 기술력을 알려주는 유물은 상징성이 강하고, 기능성이 높으며, 난도가 높은 기술력을 필요로 하는 비파형 동검(고조선식 동검 또는 요령식 동검)과 청동거울(잔무늬 거울, 거친무늬 거울)이다.(2)

한국경제, 윤명철의 한국, 한국인 이야기(34) 원조선 금속산업과 기술력, 단순 주조품보다 뛰어난 비파형 동검·청동거울..원조선의 정교한 합금·주조 기술 당대 최고였다, 2021. 1. 25.

이형구교수는 발해연안식 청동단검(비파형 청동단검)은 발해연안 북부의 대릉하 유역에 집중적으로 분포되어 있고,

만주 지방에서는 요동반도를 비롯해 요하 하류의 심양·무순지구, 송화강 중류의 길장(吉長)지구[길림, 장춘]에 분포되어 있으며,

한반도에서는 북한 지역의 평양시, 평안남도, 황해도에서 발견되고 있고, 남한 지역에서는 충청남도, 전라북도, 최근에는 전라남도 여천시(麗川市)에서도 출토된 바 있다고 합니다.

이와 같이 발해연안식 청동단검이 분포되어 있는 지역은 고조선의 강역과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다는 것을 알 수 있다고 합니다.

제2차 세계대전 이후 발해연안 북부에서 기원전 12~11세기경 은말주초(殷末周初)시기의 청동 예기가 다량으로 발견되었다. 이는 은이 망한 후에 동북 방면으로 이동한 은나라 유민[은유(殷遺)]이 남긴 청동기일 것으로 보고있다. 그리고 기원전 9·8세기에는 하가점하층문화와 은말주초의 청동기문화가 혼유한 새로운 청동기문화가 이른바 하가점상층문화에서 출현한다.

저자는 중국 녕성현 남산근 101호 석곽묘를 ‘남산근문화(南山根文化)’라 한다. 남산근문화의 대표적인 유물로는 청동단검이 있다. 그리고 요녕성 조양시(朝陽市) 십이대영자(十二臺營子) 돌덧널무덤에서 청동단검이 출토되는데, 이는 만주 지방은 물론 우리나라 고대 청동기문화의 전형적인 한 유형이다.

청동단검은 검신의 생김새가 마치 비파와 비슷하다고 하여 이른바 비파형 청동단검(琵琶形靑銅短劍)이라고도 한다. 그리고 중국에서는 모양에 따라 ‘곡인단검(曲刃短劍)’이라고도 부르지만 일본과 한국에서는 출토지역의 특성에 따라 ‘만주식동검(滿洲式銅劍)’, ‘요령식곡인청동단검(遼寧式曲刃靑銅短劍)’이라고도 한다.

그러나 이 청동단검이 발해연안에서 주로 분포하고 있기 때문에 저자는 이 청동단검을 발해연안식 청동단검이라고 하였다. 발해연안식 청동단검은 중국 중원 지방에서는 물론 시베리아 지방에서도 찾아볼 수 없는 매우 독특한 양식이다.

대릉하 유역 영성현 남산근 돌덧널무덤 출토 발해연안식 청동단검발해연안 북부 영성현(현 내몽골 자치주) 남산근 101호 돌덧널무덤에서 출토.

대릉하 유역 조양 십이대영자 돌덧널무덤 출토 발해연안식 청동단검발해연안 북부 대릉하 중류 조양 십이대영자 제2호 묘에서 출토. 길이는 36.7cm.

발해연안식 청동단검은 검신과 칼자루 및 자루 장식이 따로 따로 만들어져서 약 30.3cm 크기 정도로, 검신(劍身)과 칼자루[검병(劍柄)]를 조립하도록 되어 있는 것이 특징이다. 특히 검신의 끝 부분은 뾰족하고 칼 끝으로 내려가면서 점차 넓어졌다가 중간쯤에서 갑자기 돌기를 이루고 그 위로 다시 급속히 오므라들어서 맨 윗부분에 와서 다시 비파(琵琶)의 몸체 부분처럼 불룩하다.

단검의 검면 한가운데에는 등대가 서 있고, 뿌리 부분에 슴베가 나와 있어 칼자루에 끼우게 되어 있다. 비파는 검신의 유려한 곡선이 마치 비파를 닮았다고 하여 붙인 이름이다. 생긴 모양과는 달리 검신에도 등대를 세워 찔렀을 때 공기가 통하도록 하였고, 자루에는 광물질의 가중기(加重器)를 장식하여 찌른 효과를 가중시키도록 하였다.

요동반도 후목성역 강상유적 출토 발해연안식 청동단검 각종기원전 8·7세기경의 고조선(古朝鮮)시기의 청동기이다. 요녕성박물관 소장.

발해연안식 청동단검은 발해연안 북부의 대릉하 유역에 집중적으로 분포되어 있고, 만주 지방에서는 요동반도를 비롯해 요하 하류의 심양·무순지구, 송화강 중류의 길장(吉長)지구[길림, 장춘]에 분포되어 있다.

한반도에서는 북한 지역의 평양시, 평안남도, 황해도에서 발견되고 있고, 남한 지역에서는 충청남도, 전라북도, 최근에는 전라남도 여천시(麗川市)에서도 출토된 바 있다.

이와 같이 발해연안식 청동단검이 분포되어 있는 지역은 고조선의 강역과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

청동단검의 발생에 대하여 북한의 고고학자 박진욱(朴晋煜)은 “요동 지방 비파형 단검의 상한은 기원전 12세기이며, 길림·장춘 지구는 기원전 11세기이고, 요서 지방은 기원전 9세기 중엽이다. 따라서 비파형 단검의 발원지는 요동 지방이라는 것을 알 수 있다”고 하였다.7) 박진욱이 말하는 비파형 단검이 요동 지방에서 발생하였다고 하는 12세기는 우리나라 고대사 편년으로 고조선 시대에 해당한다. 또 다른 북한의 고고학자 황기덕(黃基德)은 “요동 지방은 일찍부터 청동기문화가 발생하고 발전한 고장으로, 기원전 1000년경 전반기 초에 이미 노예국가가 성립한 고장이었다”고 하였다.8) 중국의 곽대순은 기원전 1000년 전후로 추정하고 있다.

발해연안식(渤海沿岸式) 청동단검(靑銅短劍)1963년 ‘조·중공동고고발굴대’가 요녕성 여대시화룡천무덤에서 발굴한 전형적인 발해연안식 청동단검[일명 비파형단검(琵琶形短劍)]이다.

한편, 중국의 다른 학자들은 청동단검이 기원전 9·8세기 서주(西周)시대 후기에 대릉하 유역에서 발생했다고 보고 있다. 청동단검을 반출하는 유적으로는 요녕성 영성현[지금은 내몽골 자치구] 남산근 유적을 비롯하여 영성현 소흑석구(小黑石溝), 조양시 십이대영자(十二臺營子), 금서현(錦西縣) 오금당(烏金塘), 요동반도 여대시 와룡천(臥龍泉). 신금현(新金縣) 쌍방(雙房), 후목성역(後牧城驛) 강상(崗上)·누상(樓上), 송화강 유역의 길림성(吉林省) 영길현(永吉縣) 성성초(星星哨), 반석현(盤石縣) 소석산(小石山) 석관묘 등이 있다. 이들 유적은 모두 석관묘[돌널무덤]나 석곽묘[돌덧널무덤] 또는 적석총[돌무지무덤]의 돌무덤[석묘]형식을 취하고 있다.

저자는 후목성역 강상 유적과 루상 3호묘 출토의 발해연안식 청동단검을 기원전 8·7세기로 추정하였다.

한반도에서는 평양 형제산구역 서포동(西浦洞), 황해도 신평군 선암리(仙巖里), 함경남도 금야읍(金野邑), 배천군 금곡동(金谷洞)·대아리(大雅里), 그리고 충청남도 부여군 송국리(松菊里) 등지의 석관묘에서 역시 발해연안식 청동단검이 출토되었다.

최근에는 전라남도 여천시에서 발굴된 고인돌무덤에서 발해연안식 청동단검이 출토되어 주목받고 있다. 여천시 적량동 상적 고인돌무덤의 상한연대는 기원전 8·7세기로, 하한연대를 기원전 3세기로 하고, 중심연대를 기원전 6~4세기경으로 보고 있다.

평양 출토 발해연안식 청동단검평양에서 출토된 비파형 단검은 전형적인 발해연안식 청동단검이다.

충청남도 부여 돌널무덤 출토 발해연안식 청동단검1974년 부여군 송국리 돌널무덤에서 출토된 발해연안식 청동단검. 기원전 6~5세기경으로 추정된다. 평양, 요동반도, 대릉하 유역등 발해연안에서 출토된 비파형 청동단검과 매우 흡사한 형태이다.

전라남도 여천 고인돌무덤 출토 발해연안식 청동단검 각종전남 여천시 적량동 상적 제7호 고인돌무덤에서 출토된 전형적인 발해연안식 청동단검이다. 최근 여천 지방 고인돌무덤에서 모두 11점이 발굴되었다. 길이 34cm.

발해연안식 청동단검은 심양(瀋陽) 정가와자(鄭家窪子) 토광묘(土壙墓) 출토의 청동단검에 와서 비파형에서 검신의 하부가 점점 직인(直刃)으로 변하게 되는 과도기단계에 오게 된다. 이 시기가 대체로 기원전 6·5세기이다. 이와 같은 발해연안식 청동단검은 대략 기원전 5·4세기경까지 계속 유행하는데, 이 시기에 발해연안식 청동단검의 변형 또는 발전된 형태라고 할 수 있는 이른바 좁은 놋단검[세형동검(細形銅劍)]이 출현한다.

좁은 놋단검은 발해연안식 청동단검과 마찬가지로 만주 지방과 한반도 전역에 분포되어 있는 우리나라 청동기문화의 또 하나의 독특한 유형이다. 그래서 ‘한국형동검’이라고도 한다. 이와 같은 좁은 놋단검이 기원전 3세기경에는 일본 구주(九州) 지방에 전파된다.

발해연안식 청동단검이나 좁은 놋단검은 한결같이 돌널무덤이나 돌곽무덤 등 돌무덤[석묘] 안에서 출토되었다. 돌무덤은 우리가 앞에서 인식하였듯이 동이족의 대표적인 묘제이다. 따라서 발해연안식 청동단검의 주인공은 넓은 의미에서 동이족이며 그것은 고조선시대의 우리 민족의 것이기도 하다. 여기에서 우리는 또 한 번 문화의 동질성은 곧, 민족의 동일성과 연결된다는 사실을 확인하게 된다.

심양 정가와자(鄭家窪子) 토광묘 출토 발해연안식 청동단검 각종청동단검과 세형동검과의 과도기적인 동검이다. 심양청동단검묘문물관리소 진열실에 전시돼 있다.

최근[2010]에 카자흐스탄에서 출토된 청동단검을 발해연안에서 흔히 출토되고 있는 비파형청동단검[혹칭 발해연안식 청동단검]의 조형(祖型)으로 보는 ‘북방설[시베리아기원설]’을 다시 들고 나왔는데[김정배 ; 「비파형동검과 훼도롭문화」, 2010], 저자는 의견이 다르다.

발해연안식 청동단검은 양날에 돌기처럼 생긴 곡인부(曲刃部)가 칼날[인부(刃部)]의 중앙에 있는데 반해 카자흐스탄의 청동단검은 곡인부가 자루부분[병부(柄部)] 쪽에 있다. 즉 인부를 장식한 것이 아니라 병부를 장식하고 있기 때문에 발해연안식 청동단검의 형태와는 같다고 볼 수 없다.

그리고 가장 중요한 문제가 청동단검의 연대 문제인데, 이를 소개한 김정배 교수는 기원전 15~14세기의 ‘훼도롭(Fyodorov) 문화’의 소산이라고 했다. 그러나 카자흐스탄 국립박물관에서 발행한 도록 “The Ancient of The Kazakh Altai”[2009]의 해설문에는 훼도롭 문화를 기원전 1000년기(紀) 전반기[B.C. 999~500]에 존속한 문화라고 밝히고 있다.

또한 김 교수가 기원전 15~14세기라고 주장한 청동단검과 동일한 유형의 청동단검의 연대를 카자흐스탄 국립박물관의 도록에서는 기원전 9~8세기로 편년하였다. 청동단검이 출토된 석곽묘나 석관묘를 훼도롭문화에서 영향받은 것으로 보고 있는데, 이는 일찍이 발해연안 대릉하유역의 흥산문화에서 시작했던 동이족의 고유한 묘제이다.

중국 고고학계에서도 발해연안 북부 녕성현 남산근 석곽묘[101호] 에서 출토된 청동단검[발해연안식]의 연대를 기원전 1000년 또는 기원전 9~8세기로 편년하고 있다. 그리고 최근 녕성현 소흑석구 석곽묘[M8501]에서도 청동단검[발해연안식]이 출토되었는데 연대를 서주만기(西周晩期, B.C. 9~8세기)보다 늦지 않다고 하였다[『소흑석구(小黑石溝)』, 2009, p.457]. 때문에 시공상(時空上)으로 보아도 발해연안식 청동단검의 조형(祖型)을 카자흐스탄의 청동단검으로 보는 것은 무리다.

그래서 지금까지의 고고학적 자료를 통해서 볼 때, 발해연안식 청동단검은 발해연안에서 형성 발전한 독특한 발해연안의 고대문화의 한 양식임을 다시 확인할 수 있다.(2)

<자료출처>

(1) <지식카페>대동강유역서 출토된 세밀한 청동공예품… 中문명보다 1000년 앞서 :: 문화일보 munhwa

(2) https://v.daum.net/v/20210125090334332

(3) [네이버 지식백과] 발해연안식 청동단검의 창조 (한국 고대문화의 비밀, 2012. 12. 27., 이형구)

<참고자료>

[차근차근 한국미술사 2] 2화 이 검을 과연 '비파형동검'이라 하는 게 알맞을까? 비파형동검과 깃털동검과 불꽃동검 2018.04.30