[김삼웅의 인물열전] 민족의 선각 홍암 나철 평전] 단군관련 각종 사서 간행 (daum.net) 2021. 1. 4.

[임정100년과 독립운동가] 민족주체 역사관 정립···민족을 사랑한 김교헌 - 시사저널e (sisajournal-e.com)2019.10.12

대종교의 제2대 교주인 김교헌(1867~1923)은 주요 경전 『신고강의(神誥講義)』, 『신리대전』, 『회삼경(會三經)』, 『신사기(神事記)』, 『조천기(朝天記)』, 『신가집(神歌集)』 등의 편찬을 주관한 대종교의 이론가임과 더불어 치열한 민족사학자이다.

그는 특히 대종교의 종사(倧史)인 『신단실기(神壇實記)』와 민족통사인 『신단민사(神檀民史)』를 저술하였다.

본관은 경주(慶州). 자는 백유(伯猷), 호는 무원(茂園), 당명은 보화(普和), 뒤에 이름을 김헌(金獻)이라고도 하였다. 수원(지금의 화성시 비봉면 구포리)에서 출생, 서울에서 성장하였다. 아버지는 공조판서 김창희(金昌熙)이며, 어머니는 풍양조씨로 판관을 지낸 조희필(趙熙弼)의 딸이다.

1885년 정시 문과에 급제, 한림옥당 · 병조참의 · 예조참의 · 성균관대사성 등을 역임하였다. 1898년 독립협회에 가입하여 대중계몽운동을 하였고, 개혁내각 수립과 의회개설운동이 좌절되어 17명의 독립협회 지도자가 구속되자 대표위원으로 선정, 만민공동회운동을 전개하였다.

1903년 『문헌비고(文獻備考)』 편집위원이 되었다.

1906년 동래감리 겸 부산항재판소판사(東萊監理兼釜山港裁判所判事)와 동래부사로 재직하였다.

그 뒤 비밀단체인 신민회(新民會) 회원과 교우 관계를 맺었으며, 조선광문회(朝鮮光文會)에 들어가 현채(玄采) · 박은식(朴殷植) · 장지연(張志淵) 등과 함께 고전간행사업에 참가하였다.

1909년에는 규장각부제학으로서 『국조보감(國朝寶鑑)』 감인위원(監印委員)을 겸직하였고, 1910년 가선대부(嘉善大夫)가 되었다.

일찍이 민족의 기원과 민족사의 연구에 뜻이 깊어, 대종교가 중광(重光)된 해부터 교인이 되어 각종 문헌을 섭렵, 교(敎)의 역사를 정립하였다.

한편, 영계(靈戒)를 받고 총본사(總本司)의 부전무(副典務) · 경리부장을 지내고, 도사교위리(都司敎委理) · 남도본사전리(南道本司典理) · 총본사전강(總本司典講)을 역임하였다.

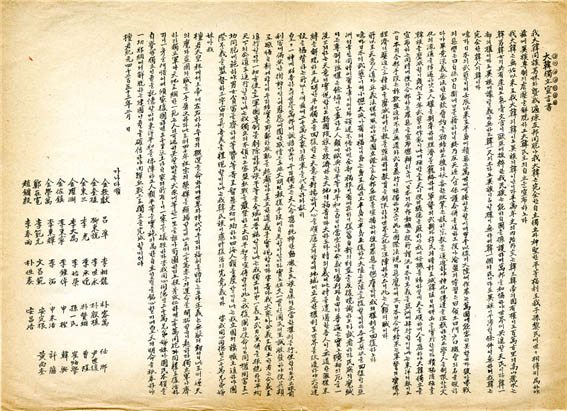

1914년 단군 관련 문헌자료를 모아 『신단실기(神檀實記)』를 편찬하였다.

1916년 9월 나철(羅喆)의 뒤를 이어 대종교의 제2대 도사교[都司敎: 교주(敎主)]에 취임하였다. 1917년 일본의 탄압을 피해 총본사를 동만주 화룡현(和龍縣)으로 옮기고 교세 확장을 통한 독립운동 강화와 동포들에 대한 독립정신 교육에 전념하였다.

1919년 3·1운동이 발발하자 3월 11일 경 길림에서 발표한 대한독립선언서에 서명하였다.

같은해 12월 대종교 교인만으로 구성된 북로군정서(北路軍政署)를 조직, 총재에 교단(敎團)의 지도자인 서일(徐一)을 임명하는 등 적극적인 무력투쟁을 전개,

1920년 9월 청산리에서 김좌진(金佐鎭)이 대승리를 거두게 하였다. 그 뒤 일본군의 탄압을 피해 총본사를 영안현(寧安縣)으로 옮겨 선도포교사업(宣道布敎事業)을 통한 구국투쟁에 진력하였다.

1923년 『신단민사(神檀民史)』를 출간하여 민족의식을 고취하였다.

그러나 만주 전역에 걸친 일본군의 토벌작전으로 독립운동 및 교단의 기반이 크게 붕괴되자 병을 얻어 죽었다.

저서로 『신단실기』 · 『신단민사』 · 『홍암신형조천기(弘巖神兄朝天記)』 등이 있다.

1977년 건국훈장 독립장이 추서되었다.(1)

■ [[김삼웅의 인물열전] 민족의 선각 홍암 나철 평전] 대종교경전 주관한 민족사학자 김교헌

|

| ▲ 눈 쌓인 대종교 3대종사 묘소. 왼쪽부터 서일, 나철, 김교헌 대종사 |

| ⓒ 조종안 |

대종교의 제2대 교주인 김교헌(1867~1923)은 주요 경전 『신고강의(神誥講義)』, 『신리대전』, 『회삼경(會三經)』, 『신사기(神事記)』, 『조천기(朝天記)』, 『신가집(神歌集)』 등의 편찬을 주관한 대종교의 이론가임과 더불어 치열한 민족사학자이다.

그는 특히 대종교의 종사(倧史)인 『신단실기(神壇實記)』와 민족통사인 『신단민사(神檀民史)』를 저술하였다.

"그의 국사인식은 대종교의 국사인식을 확연하게 반영한다고 말할 수 있다. 그만큼 그의 저술을 대종교계의 국사인식과 관련해서 누구보다 주목을 받을 만한 위치에 있다고 하겠다. 김교헌의 국사인식은 1914년에 저술한 『신단실기』에서 찾아진다. 여기서 그는 대종교의 연원을 역사적으로 밝혀내고 있다." (박영석, 『일제하 독립운동사연구』)

그는 1898년 독립협회에 가입하여 민중계몽운동을 전개하였고, 17명의 독립협회 지도자가 구속되자 대표위원으로 선정되어 만민공동회 운동을 전개하였다. 1903년에는 문헌비고찬집위원회 편집위원이 되었다.

5년에 걸쳐 완성한 『증보문헌비고』(1908)는 상고시대부터 대한제국 말기에 이르기까지 우리나라의 정치, 경제, 사회, 문화, 군사 등 각종 제도와 문물을 정리한 책이다. 1906년에는 동래감리 겸 부산항재판소판사와 동래부사로 재직하였다.

이 때 통감부의 비호 아래 자행된 일제의 경제침략에 맞서 싸우다가 일본인들의 횡포와 모함으로 해직되면서 항일의식을 더욱 고취하게 되었다. 해직된 후 비밀결사 신민회 회원들과 교우 관계를 맺었으며, 조선광문회에 들어가 고전간행사업에 중추적인 역할을 하였다.

1909년에는 복직되어 규장각부제학으로서 『국조보감』 감수위원을 겸직하였는데,『국조보감』은 조선시대 역대 왕의 업적 가운데 선정만을 모아 후대의 왕들에게 교훈이 되도록 편찬한 편년체 역사책이다.

1910년 경술국치를 당하자 대종교에 입교하고 1911년 총본사 요직을 두루 거쳐 도사교위의 중책을 맡아 4년간 직무를 수행하였다. 유근과 함께 "단군의 사적을 살핀다"는 뜻의 단군 기록 모음집인 『단조사고』(1911)의 편찬을 주도하였다.

1914년 대종교의 남도본사 전리, 1915년에 남도본사 도강사 및 전강 등 중책을 맡으면서 종리(倧理)와 종사(倧史)를 연구하던 중 1914년 『신단실기』와 『신단민사』를 저술하였다.

이 두 저서는 우리의 건국 시조인 단군과 대종교를 연결시켜 그 연원을 역사적으로 규명하였고, 이는 우리 민족사의 정통성을 체계적으로 세워 종래의 사대주의 사상을 불식하고 민족주체 사관을 정립하는데 크게 이바지하였다. 그의 사학은 후에 박은식ㆍ신채호 등의 민족사학에도 크게 영향을 끼쳤다.

1914년에 저술한 『신단민사』는 만주지역 우리 사관학도의 국사교재로 사용되었다. 대종교의 종사(倧史)라는 『신단실기』는 "조선후기 실학자들의 연구 성과까지도 반영하면서, 여기에 대종교적인 단군민족주의 세계관을 투영시켜 새로운 상고사의 체계를 수립하였던 것이다. 그 결과 흔히 신화로 돌리기 쉬운 단군에 관한 사적을 역사체계내로 흡수시키는데 일조를 하였다고 볼 수 있다." (주석 8)(2)

주석 8> 이도학, 「대종교의 근대민족주의사학」, 『국학연구』제1집, 67쪽.

오마이뉴스, 김삼웅 기자, 2020. 12. 20.

■ [경기도 독립운동가를 만나다] 34. 만주 무장투쟁을 후원하다… 무원 김교헌

2019-10-24

“…궐기하라! 독립군! 독립군은 일제히 천지를 바르게 한다. 한 번 죽음은 사람의 면할 수 없는 바이니, 개 돼지와도 같은 일생을 누가 원하는 바이랴. 살신성인하면 2천만 동포는 같이 부활할 것이다. 일신을 어찌 아낄 것이냐, 힘을 기울여 나라를 회복하면 삼천리 옥토는 자가(自家) 소유이다. 일가의 희생을 어찌 아깝다고만 하겠느냐. 아아! 우리 마음이 같고 도덕이 같은 2천만 형제자매여! … 육탄혈전함으로써 독립을 완성할 것이다”

1919년 2월 초 중국 길림에서 발표한 ‘대한독립선언서’이다. 이 담대한 선언은 대종교 제2대 교주 김교헌과 이동녕이 주도해 조소앙이 지은 것으로 2·8독립선언문과 3·1독립선언문에 영향을 주었다. 놀랍게도 서명자 39인 중 27인이 대종교인이다.

■ 역사의 격랑에서 역사를 움직이는 힘을 발견하다

무원 김교헌(金敎獻, 1868~1923)은 1868년 수원군 구포리(현 화성시 비봉면) 외가에서 태어났다. 그의 집안은 소론이었으나 숙종의 국구 경은부원군 김주신의 직계라는 배경을 가지고 정승 판서를 배출한 명문가였다. 부친 김병희도 이조판서와 홍문관제학을 지낸 고위관료였다. 4형제의 장남인 그는 18세가 되던 1885년에 정시문과에 급제하여 벼슬길에 올라 1892년에 성균관 대사성에 오를 정도로 탄탄대로를 걸었다.

격동기에 관리로 살던 당대 지식인들의 인식이 바뀐 것은 여럿이지만 가장 큰 충격을 던진 것은 아마도 ‘독립신문’과 만민공동회일 것이다. 놀랍게도 ‘독립신문’은 군수나 관찰사를 ‘백성의 종’으로 규정할 뿐 아니라 나라를 부강하게 하려면 인민에게 권리를 주는 것이라고 주장하였다.

관리 김교헌도 이러한 거대한 변화의 물결에 몸을 실었다. 1898년부터 독립협회에 참여했던 것이다. 그해 10월29일, 김교헌은 1만 명의 청중이 지켜보는데 종로에서 열린 관민공동회에서 관(官)을 대표한 의정부 참정 박정양과 민(民)을 대표한 백정 박성춘의 연설을 들었다. 바야흐로 민중이 역사의 중심이 되는 시대가 오고 있었던 것이다. 이 무렵 평생 동지가 되는 유근(1861~1921)을 만났다.

1905년 을사조약이 강제로 체결되었다. 외교권이 상실되었으나 여전히 관직에 몸을 담고 있던 그는 외교문제가 첨예하게 격돌하는 동래부사에 임명되었다. 1906년 10월, 동래부사 김교헌은 일본 통감부의 비호를 받던 일본인들의 침탈행위를 법에 따라 징계했다가 면직되는 수모를 겪었다. 망해가는 나라의 관리가 무엇을 할 수 있을지 깊이 고뇌하지 않을 수 없는 사건이었다. 면직되어 귀경한 김교헌은 비밀결사 신민회의 회원들을 만나기 시작했다. 이때 사귄 이동녕(1869~1940)은 평생 그의 가장 든든한 동지가 되었다.

규장각 제학의 신분으로 김교헌은 ‘문헌비고’와 ‘국조보감’ 편찬에 참여하였다. 이때 그는 단군이 신화 속의 인물이 아니라 홍익인간과 제세이화의 큰 뜻을 폈던 실존 인물임을 확인하였다.

■ 대종교에 입교하여 단군을 되살리다

1910년 8월29일, 국망을 당했다. 일제에게 나라를 빼앗긴 것은 군사력이나 경제력이 약해서만이 아니었다. 김교헌은 최남선이 주도하던 조선광문회에 참여하여 조선의 명저를 시대에 맞게 출판하였다. 함께한 동지들은 박은식, 장지연, 유근 등이다. 이때 그가 소장하던 장서는 고전 편찬사업에 참고서로 활용되었다. 1911년에는 박영효를 총재로 내세운 문예구락부에도 현채, 류근, 정인보 등과 참여하였다.

국권을 되찾을 방안을 모색하던 김교헌은 운명적으로 홍암 나철(1863~1916)과 만나게 되었다. 을사늑약 이후 네 차례나 도일하여 일본 관리들과 만나 국권을 회복하기 위한 담판을 벌였고, 을사오적을 처단하기 위해 권총을 들었던 열혈지사였던 나철은 1910년 1월15일 오기호, 유근 등과 함께 서울에서 대종교를 세웠다.

대(大)자의 뜻이 크다는 ‘한’이며 종(倧)은 단군을 가리키는 ‘검’이다. 대종교에 우국지사들이 몰려들었다. 상동청년학원에서 교육운동에 앞장섰던 이동녕, 이회영을 비롯하여 박은식, 신채호, 정인보 같은 역사학자들과 주시경, 김두봉, 이극로 같은 한글학자들도 입교했다. 일제의 판단대로 대종교는 조국을 되찾으려는 열혈 지사들의 ‘소굴’이 되었다.

나철은 김교헌을 깊이 신뢰했다. 명문가 출신으로 고위 관직을 지냈지만 해박한 역사지식과 진솔하고 겸손한 그의 품성을 높이 샀던 것이다. 대종교에 입교한 김교헌은 이내 자신의 사명을 발견했다. 그것은 전설과 신화로 전해지는 단군의 실체를 역사문헌에서 온전히 되살려내는 과업이었다.

김교헌은 동지 유근, 박은식과 함께 수많은 사서에서 단군 관련 기록을 찾아내 정리하기 시작했다. 이렇게 하여 1911년에 펴낸 ‘단조사고’는 단군에 대한 자취의 처음과 끝, 문화적 흔적을 망라하고 있다. 이 책은 민족주의 사관의 밑거름이 되었고, 해외의 독립군들에게 무장투쟁의 이념을 제공하였다.

김교헌은 다시 연구에 몰두하여 1914년에 ‘신단민사’와 ‘신단실기’를 완성하였다. ‘신단민사’는 우리 민족의 뿌리가 광대한 영토에 걸쳐 있었다는 사실을 밝힌 책이다. 놀랍게도 그는 우리를 침략한 원수의 나라라고 배웠던 요, 금, 원, 청나라 역시 단군민족의 후손의 나라라고 선언했던 것이다. 김교헌은 단군을 만나고 고대사를 연구하면서 완전히 새로운 사람이 되었다.

■ 무장투쟁을 위해 교단을 만주로 옮기고 망명하다

나철은 1911년에는 만주 화룡현 청파호에 교당과 지사(支司)를 설치하였다. 애국지사들이 대종교에 속속 입교하자 당황한 조선총독부는 1915년에 부령 제83호 ‘종교통제안’을 공포해 12월부터 포교활동을 전면금지하였다. 일제의 혹독한 탄압으로 교단이 존폐의 위기에 몰리자 1916년 8월, 제자 여섯과 함께 구월산 삼성사에 들어간 나철은 9일이 지난 15일, 호흡을 조절하여 스스로 목숨을 끊었다. 보름이 지난 9월1일, 김교헌은 나철의 유명에 따라 대종교 제2대 교주에 올랐다.

1917년 3월, 김교헌은 서울 집과 땅을 팔아 마련한 자금을 가지고 만주로 망명했다. 총본사를 만주에 세운 그는 한인들을 대상으로 대종교 전파에 전력을 쏟았다. ‘신단민사’를 비롯한 역사책도 보급하였다. 그가 저술한 ‘신단민사’는 동포들이 성경처럼 여기며 읽고 또 읽었다.

독립군 양성소인 신흥무관학교의 학생을 비롯한 총명한 청년들은 책의 내용을 전부 외울 정도였다. 상해 임시정부를 이끌던 신규식, 이동녕, 조성환 같은 이들도 대종교를 받아들였다. 김교헌은 이동녕과 함께 만주 전역에 46개에 달하는 시교당을 건립하였다. 시교당은 만주에 흩어져 살고 있던 100만 동포들의 구심점이 되었다.

1919년 12월 김교헌은 대종교 교인으로 구성된 북로군정서 총재에 교단의 지도자인 서일, 사령관에 김좌진을 임명했다. 북로군정서 독립군들이 불렀던 군가에는 결전의 의지가 충만하다.

“하늘은 미워한다. 배달족의/ 자유를 억탈하는 왜적들을/ 삼천리강산에 열혈이 끓어/ 분연히 일어나는 우리 독립군/ 하느님, 저희들 이후에도/ 천만대 후손의 행복을 위해/ 이 한 몸 깨끗이 바치겠으니/ 빛나는 전사를 하게 하소서.”

이듬 해 9월, 김좌진의 북로군정서 부대와 홍범도의 대한독립군이 청산리와 봉오동에서 일본군 정규군 1천300명을 사살하는 대승을 거두었다. 일본군과 전면전을 벌여 승리한 것이다. 이 전투를 지휘한 홍범도 장군 역시 대종교인이다. 독립군에게 패배한 일본군은 한국인 대토벌 작전을 벌여 대종교인을 포함한 1만여 동포들을 학살했다. 김교헌도 일제의 탄압을 피해 동만주 화룡현에 있던 대종교 총본사를 영안현으로 옮길 수밖에 없었다.

1921년 8월 하순, 동지 서일이 토비들의 습격을 받아 밀산의 독립군 여럿이 희생되자 27일 산에 올라가 정좌하고 스스로 목숨을 끊었다. 나철을 이은 서일의 자결은 김교헌에게 커다란 충격을 주었다. 그러나 아직 할 일이 남아 있었다. 같은 해 11월, 대한민국 임시정부는 중국에서 열린 열강의 국제회의에 참관원을 파견하여 독립승인을 제의하고 세계 각국의 동정을 얻기 위해 외국어에 능통한 8명을 외교대표원으로 선발 파견하였다. 이때 김교헌은 서재필(미국) 등과 함께 외교대표원으로 영국을 담당하였다. 그러나 한국독립 승인은 의제에도 상정되지 않았다.

불꽃처럼 후반생을 치열하게 살던 김교헌의 심신도 지쳐갔다. 동포들과 동지들이 일제의 총칼에 무참히 죽어나가는 소식을 들으며 그의 건강은 급격하게 나빠졌다. 1923년 12월25일, 길림성 영고탑에서 고단한 그의 육신은 비로소 안식을 얻었다.

단군을 중심에 둔 역사관을 정립하여 민족의 자긍심을 일깨웠으며, 만주 무장투쟁의 숨은 공로자였던 김교헌의 위대한 삶은 한국독립운동사의 찬란한 빛이다. 또 하나, 반드시 우리가 기억해야 할 것이 있다. 10만의 대종교인들이 조국 광복을 위해 목숨을 바쳤다는 사실이다.(3)

경기일보, 이경석(한국병학연구소), 2019-10-24

[특별 칼럼] 김동환 국학연구소 연구위원 2023.12.22

역사를 위한 변명

역사는 나와 우리를 위한 변명이다. 또한 사관(史觀)이란 역사를 바라보는 안목을 말한다. 따라서 역사가의 눈은 ‘주인으로 보는 눈[主視眼]’이 무엇보다 중요하다. 주인 됨을 버리면 기준과 척도를 잴 수 없다.

구차함과 억측이 진실을 가리게 되고 가식과 협잡으로 인해 바로 보는 눈이 무너져버린다. 우리의 과거는 이러한 눈을 잃어버린 노예시대의 여정이었다. 다시금 사관을 시비하지 않을 수 없는 이유다.

노예의 눈으로는 주인의 역사를 만들 수 없고, 주인의 눈에서는 결코 노예의 역사가 나올 수 없다. 신채호가 “아국(我國)을 망(亡)하는 자는 정론(政論)도 아니며, 학제(學制)도 아니오, 기백년래(幾百年來) 망필을 휘(揮)한 노사가(奴史家)가 시(是)라.”고 한탄한 것이나,

“조선 백성의 정신이 자기 나라의 역사는 없고 다른 나라의 역사만 있으니, 이는 자기 나라를 사랑하지 않고 다른 나라를 사랑하는 것이다. 이로써 보건대 천여 년 이래의 조선은 단지 형식상이 조선일 뿐이지 정신상의 조선은 망한 지가 이미 오래되었다”는 박은식의 말도, 노예적 사필에 대한 일갈(一喝)이었다.

『삼국사기』 이후, 우리의 사서에 담겨있는 역사인식과 기술태도에 안타까움을 갖는 것은 왜일까. 역사가의 가치관 때문이다. 김부식을 비롯해 지은 이(혹은 엮은 이)들 대부분이 유교사관에 함몰된 유학자들이었다.

공자가 쓴 『춘추』는 경전으로 꼽힐 정도로 뚜렷한 사관을 제시한 책이다. 어지러운 춘추시대에 정통을 강조하고 난신적자(亂臣賊子)를 여지없이 매도하는 사관을 담고 있다. 뒷날 유학자들은 공자의 유교사관을 충실히 따랐다. 유교사가들 역시 마찬가지였다. 이것이 춘추필법(春秋筆法)이다.

춘추필법에 의한 역사 정리는 중국의 자기중심주의적 역사 해석이 대부분이다. 춘추필법은 주자(朱子)의 『자치통감강목(資治通鑑綱目)』에 와서 더더욱 화석화되고, 의리(義理)와 대의명분(大義名分), 그리고 중화주의에 따른 정통성 등이 모든 가치판단의 기준이 되었다. 그러므로 조선의 대간(臺諫)이나 사관(史官)의 활동 역시 유교의 실천을 위한 것으로, 유교사관의 정당화와 체계화에서 벗어날 수 없었다.

불행한 것은 우리 전통시대의 중화적 사대주의사관이 그대로 일제 식민주의사관으로 연결되며 온존했다는 점이다. 노예의 집단의 대물림 속에 주인만 바뀐 양상이다. 다시금 ‘주인의 눈’을 잃어버린 아픔을 곱씹게 된다.

중화에서 민족으로

무원(茂園) 김교헌(金敎獻, 1868-1923)은 그러한 시대의 끝자락을 살았던 인물이다. 그가 섬겼던 조선을 세운 주체는 신흥사대부들이다. 그들은 고려 말 불교의 타락을 비판하고 윤리와 명분을 강조하는 주자학(성리학)을 바탕으로 고려 사회의 개혁을 꿈꾸었다.

새로운 왕조를 이룩한 이들 주도 세력은 불교를 억압하고 성리학을 기반으로 하는 유교사회를 지향하게 된다. 더욱이 또한 조선의 국시(國是)가 된 성리학은 과거제도와 맞물리면서 조선의 굳건한 통치논리로 자리매김했다. 그러므로 조선사회에서 성리학과 대립하며 입신출세한다는 것은 원천적으로 불가능하였다.

성리학적 가치에 등을 돌리고 새로운 가치지향이 본격화된 시기는 구한말 때였다. 노예의 눈을 버리고 주인의 눈으로 각성한 시기 역시 이 무렵이다. 그 변곡점을 이룬 사건이 대종교의 등장이다. 김교헌의 역사인식은 그러한 양상을 보여주는 전형적 사례의 하나다.

대종교를 경험하기 이전의 김교헌 역시 중화주의 가치관에 흠뻑 젖은 유학자였다. 과거급제 이후 종2품에 이르도록 25년간의 벼슬 생활 속에서 실천하고 익힌 김교헌의 가치는 바로 소중화인으로서의 성취감이었다. 그 대표적 양태가 『자치통감강목』을 통한 역사인식의 되새김이었다.

조선조 사대부들이 그러했듯이, 김교헌 역시 소중화인으로서의 자부심을 마음껏 향유한 것이다. 벼슬 말기 『문헌비고』 편집위원(1903년)과 『국조보감』 감인위원(監印委員, 1909년)으로의 발탁은 성리학적 유교 지식인으로서의 최고조를 의미했다.

그러나 김교헌은 유교적 가치로부터 환골탈태한다. 대종교 중광(重光)의 명분으로 외쳐진 ‘국망도존(國亡道存, 나라는 망했어도 정신은 있다)’의 충격 때문이었다. 이것은 중화주의적 가치관 속에 함몰되었던 김교헌 자신에 대한 반성이자 새로운 출발이었으며, 중화주의 역사관에서 민족주의 역사관으로 변모되는 전기가 되었다.

일제강점기 독립운동의 정신적 동력이 되었던 ‘국망도존’은, 정신의 망각으로 망한 나라를 정신의 지킴으로 되찾자는 구호였다. 이 정신은 일제의 속박을 벗어나고자 했던 항일투쟁의 총체적 동력을 만들었다. 김교헌은 대종교의 2세 교주까지 올라 이러한 동력의 중추를 담당하였다.

이후 김교헌은 단군 관련 근대 최초의 사료집(史料集)인 『단조사고(檀祖事攷)』(1911년) 편찬을 주도하는가 하면, 『신단민사(神檀民史)』(1914년)와 『신단실기(神檀實記)』(1914년), 그리고 『배달족역사』(1922년) 등을, 사료의 뒷받침을 통해 저술하였다. 역사지리에 대한 관심도 빼놓지 않았다. 사료의 고증을 통해 엮은 『배달족강역형세도비고(倍達族彊域形勢圖備考)』의 찬술이 그것이다.

역사는 독립운동의 동력

“우리 겨레의 독립운동은 최근 30년간 중단된 일이 없었고, 또 우리 역사상의 정신에서 발생하는 동력이다.”

백암 박은식이 『한국독립운동지혈사』(1920)에서 일깨운 경구다. 독립운동을 ‘역사인식에서 발생하는 동력’으로 규정하였다. 독립운동은 주인된 의식에서만 가능한 행동이다. 친일에 엎어져 매국의 길을 걸어간 인물들을 기억해 보자. 노예의식의 그늘에서는 항일의 의지를 찾을 수 없다.

김교헌의 역사서술은 항일의식의 동력원이 되었다. 독립운동 현장에서 정신적 교본으로써의 역할을 담당하는가 하면, 독립군들 사이에 국사교과서로서 널리 읽혔다. 신흥무관학교를 비롯한 간도의 여러 학교에서 교재로 사용되었으며, 대한민국임시정부의 교과서로 역할을 하며 역사인식 고양에 중요한 지침이 되었다.

그뿐만이 아니다. 김교헌 스스로 독립운동의 중심부에 섰다. 1918년 재외 독립운동지도자들을 결집해 「대한독립선언서(무오독립선언서)」 발표를 주도한 인물이 김교헌이다. 이 선언은 일제에 대한 무장혈전주의 선언으로, 후일 동경유학생들에 의해 발표된 「2․8독립선언서」와 국내 「3․1독립선언서」의 기폭제가 되었다.

이 선언서에 담긴 항일투쟁의 방략은 완전자주독립과 항일무장독립전에 있었으며, 이후 만주 무장항일투쟁의 주요 행동지침이 되었다. 또한 대종교 항일단체인 중광단·북로군정서·신민부 등의 행동지침에도 이 선언서의 이념과 사상이 그 바탕에 있었다.

김교헌은 청산리전투를 이끈 대한군정서(북로군정서) 조직에도 직접 관여하였다. 당시 대종교 교주로서 북간도 왕청현(汪淸縣) 덕원리(德源里)에 소재한 백포(白圃) 서일(徐一)의 집에 거처하며, 서일과 더불어 북로군정서 조직에 직접 관여하였다.

경신년 일제의 만행 이후, 영안현(寧安縣)에서 도모된 북로군정서 재건 활동을 이끈 인물도 김교헌이다. 서일의 순국 이후 밀산(密山)에서 영안으로 대종교총본사를 옮겨온 김교헌은, 각지로 흩어진 북로군정서 간부들과 긴밀히 연락하며 재기를 도모했다. 측근을 국내로 밀파하는 등, 분주하게 움직였다. 특히 무기와 탄약까지 구입하며 조직적 무장투쟁의 준비를 주도하였다.

북로군정서‧신민부‧한족연합회 등에서 주요 간부로 활동하던 정신(鄭信, 혹은 鄭潤)이 김교헌을 추모한 아래의 글이 위의 정황을 말해 준다.

“나는 이 어른을 종교가나 문학가로만 보지 않고 군사가(軍事家)로도 보는데, 이는 우리가 북간도(北間島)에서 군사행동을 할 때에 이 어른이 미리 말한 것이 여러 차례 있는데, 그 뒤에 모두 이 어른 말한 대로 되었다.”

주인과 노예의 역사학

20세기 초 조선은 역설의 공간으로 시작된다. 을사늑약으로 조선 역시 외교권을 박탈당하는 한편 일제의 통감부가 설치되어 일제는 조선의 내정까지도 간섭했다. 일제 통치의 완성은 조선의 완전한 일본화로 연결된 반면, 우리의 가치지향은 정체성 회복을 통한 조국 광복의 완성이어야 했다.

그러나 일제강점기에서 수많은 조선인들이 오히려 완전한 일본화에 순응하였다. 이것이 전도된 공간에서의 대표적 역설이다. 이러한 뒤틀린 삶 속에서의 선택은, 바로 선 자와 거꾸로 선 자의 인식마저도 바꿔 놓았다. 주인이 노예가 된 공간에서, 노예된 자신을 진정한 주인인 양 행세케 했다.

그 대표적인 것이 역사학 분야다. 민족의 정체성을 기반으로 하여 진정한 광복을 도모하고자 했던 역사학이 민족주의역사학이라면, 일제의 관학을 뿌리로 하여 조선의 영구적 식민지를 획책한 역사학이 식민주의역사학이다.

그 양 진영의 인물로 무원 김교헌과 두계 이병도가 주목된다. 공교롭게도 화성 출신인 김교헌과 용인 출신인 이병도는, 같은 경기도 출신의 인물이라는 점에서 공통점이 갖는다. 또한 김교헌은 일제강점기 최고의 역사가로 추앙받던 학자다. 이병도 역시 해방 이후 한국역사계의 인맥을 주도해 온 최정점의 인물로, ‘두고계장(斗高溪長, 두계 이병도의 학문이 북두와 같이 높고 장강과 같이 길다는 뜻)’이라는 찬사까지도 그 후학들에게 받았다.

문제는 전도된 공간 속에서의 두 인물의 선택이다. 김교헌은 민족주의역사관을 토대로 여러 저술들을 남긴다. 이러한 저술들은 독립운동의 현장에서 독립군 역사인식의 기반이 되는가 하면, 대한민국임시정부의 교과서로도 쓰였다. 반면 이병도는 일본 유학과 함께 일본 관학자들의 영향 속에서 역사학의 문을 두드렸다. 그리고 조선총독부(조선사편수회)의 주변을 맴돌면서 일제의 『조선사』 완성에 부용(附庸)하였다.

마음 아픈 것은 해방된 공간에서의 두 인물의 위상이다. 김교헌은 일제강점기인 1923년 만주 영안현에서 사망했다. 그가 죽은 지 20여년이 흘러 광복이 되었지만, 그의 학문은 ‘그 때 그 시절의 이야기’로만 전언될 뿐이다. 학문적 계보는커녕 학문적 가치로서도 무의미하게 취급되었다.

그러나 이병도의 학문 기반은 확고하다. 그가 일제관학의 아류로 처신한 경험과는 상관이 없었다. 청산되지 않은 기득권에 빌붙으며 한국사학계의 대부로 처세하였다. 회색지대로 변해버린 해방의 공간이, 학문이라는 포장을 쓰고 다시 온존하게 된 배경이 되었다.

흥미로운 것은 김교헌과 이병도의 사학 성향이 신교적(神敎的) 민족주의역사학과 신도적(神道的) 식민주의역사학으로 대비된다는 점이다. 물론 중량급과 경량급의 두 인물을 평면적으로 비교하는 자체가 무게의 형평성에서 어긋날 수 있으나, 김교헌 역사인식이 신교사관과 관계가 깊고 이병도의 역사인식이 일본 신도와 무관치 않기 때문이다.

김교헌은 신교사관의 근대적 위상을 가장 잘 정리한 인물이다. 김교헌은 1910년 대종교에 입교한 인물로, 후일 대종교 2세 교주를 역임했다. 그가 저술 혹은 감수한 책들은 우리민족의 역사적 원형인 신교사관의 정수를 보여주는 저술이다. 이러한 역사인식은 후일 박은식이나 신채호 등등의 민족주의역사학자들에게 많은 영향을 끼쳤다.

반면 이병도 역사인식의 이면에는 신도사관의 냄새를 지울 수 없다. 그가 황국신민화의 첨병이었던 일제관학자들의 영향을 받은 것도 그렇거니와, 황국사관의 이론적 공장이었던 ‘조선사편수회’에서 적극 활동한 이력만 보아도 직감이 된다.

그의 이러한 환각은 해방 이후까지도 지속되었다. 일본에서 신도를 대표하는 대학으로 유명한 덴리대학교(天理大學校)를 방문하여 신도의 도복을 입고 예식에 참석한 인물이 이병도다. 돌아와 후배 교수들에게는 그러한 행태를 적극 권유하기도 했다. 이병도의 가치 기반에 일본 신도의 작용이 적지 않았음을 시사해 주는 부분이다.

한편 일제는 실증사학이라는 허울을 식민주의사학 정착에 교묘히 이용하였다. 역사의 서술 주권을 장악한 일제는 과학적‧객관적‧합리적이라는 학문성을 내세우며 식민주의역사학을 체계화한 것이다. 불행하게도 이것이 우리 근대역사학의 출발이었다.

그러나 실증사학(문헌고증주의사학)은 사관(史觀) 이전에 역사학의 기초 접근방법이다. 실증이란 관념사학의 체계를 뒷받침하는 이론적 도구라 할 수 있다. 따라서 민족주의사관이나 식민주의사관 그리고 사회경제주의사관 등, 모두 실증적 방법을 토대로 관념을 논리화하는 것이다.

문제는 실증사학의 교묘한 함정이다. 가장 큰 논리적 함정이 ‘민족주의역사학=비실증적 역사학’이라는 인식 주입이다. 그리고 일제관학에 뿌리를 둔 식민주의역사학만이 진정한 실증사학으로서의 학문성을 갖는다는 고도의 사기극까지 펼쳤다.

이러한 인식 주입은 해방 이후 현재까지도 지속되었다. 그리고 민족주의역사학을 비실증적‧비학문적‧비과학적‧주관적이라는 곡해된 논리로 매도하였다. 또한 한국사의 개별성을 특수성 내지는 고유성으로 이해함으로써 세계사적 보편성과의 연관성을 도외시하는 경향이 있다는 주장도 보탰다.

이러한 민족주의역사학은 한국 민족을 인류로부터 고립시키고 한국사를 세계사로부터 고립시키는 결과를 가져올 것이라는 으름장도 놓았다. 나아가 결국 민족의 우열론으로 기울어져서 독일의 나치즘이나 일본의 군국주의를 자라나게 한 것과 같은 온상을 제공해 주는 결과를 가져올 가증스런 염려도 한다. 한마디로 이러한 역사학은 결코 역사학이 될 수 없다는 궤변으로 연결시켰다.

그러나 우리가 경험하고 이해해 온 상식의 눈으로 보자. 민족주의역사학은 과거 중화주의역사학으로부터의 탈피이며, 중화주의역사학의 연장이었던 일제 식민주의역사학에 대한 우리의 인식이자 대항이었다.

중국의 눈으로 우리를 보는 것이 객관이고 일제 식민지의 눈으로 우리를 읽는 것이 실증이라면, 당연히 우리의 눈으로 우리를 인식하고자 하는 민족주의역사학은 주관과 비실증으로 낙인될 수밖에 없다. 민족주의역사학을 이념이자 관념으로 매도함도 그러한 인식의 연장이다.

주인의식도 경험해 본 집단이 행사하는 것이다. 노예의 삶으로 오래 길들여진 역사적 경험은, 늘 시류에 맞게 변신하는 것이 현명함으로 통했다. 우리의 역사학에 있어 실증사학의 가면 역시 이러한 변신과 무관치 않았다. 일제 식민주의역사학의 가면이 실증사학라면, 해방 이후 한국역사학의 가면 역시 실증사학이다. 그러한 가면 뒤에 숨어 행세한 대표적 인물이 이병도다.

김교헌은 관념적 역사가가 아니다. 『문헌비고』와 『국조보감』 참여를 통해 경험한 실증적 사료 분석과 집성(集成)에 누구보다 훈련된 인물이었다. 그가 남긴 자료집, 통사, 지리지 등의 저술들 모두가 사료의 고증과 정리를 통해 만들어낸 노작(勞作)이었다.

오히려 실증의 가면을 쓴 이병도의 역사학이 극히 비실증적이다. 진즉부터 이병도 역사 연구에 있어 비실증성 문제는 제기되어 왔지만, 근자에 들어 이병도의 사학에 실증이 없다는 글들이 본격적으로 대두된다는 점이 주목된다. 사이비 실증사학의 종말을 보는 듯한 느낌을 지울 수 없다.

김교헌과 이병도가 살다 간 행적도 대조적이다. 김교헌은 부귀영화를 스스로 버리고 대의명분의 길을 택했다. 그 길은 나라사랑의 길로 독립운동의 험로였다. 그 수단의 하나로 택한 것이 실증적 민족주의역사역학으로, 일제 식민주의역사학에 대항하는 우리의 정체성이었다.

이병도는 중국 경극에 나오는 변검(變臉)의 달인처럼, 시류의 변화에 너무 잘 적응했다. 일제관학자들에게 감명 받아 역사학도로서의 길을 걷게 되었고, 그러한 인연을 토대로 식민의 그늘에서도 늘 양지에 발을 딛고 산 인물이다. 실증사학‧순수학문이라는 가면을 쓰고 조선사편수회에 부용하며 식민주의역사학 확립에 기여한 인물이다.

한편에서는 청구학회‧진단학회라는 허울을 쓰고 어쭙잖게도 민족사학의 맥으로 평가되기도 하였다. 광복 후에는 다시 변신하여 권력의 주변을 맴돌았다. 일제 관념(식민)사학의 아류인 그가, 한국 실증사학의 태두로도 자리 잡았다. 그에게는 나라사랑은커녕 명분도 염치도 없었다. 오직 변신을 통해 온존해 온 지식인일 뿐이었다. 그가 바로 이병도다.

역사는 살아남은 자의 기록

김교헌의 역사학을 돌아보며, 문득 청나라 말기 학자인 정함(定盦) 공자진(龔自珍)의 다음 경구를 되새기게 된다.

“그 나라를 멸망시키려면 반드시 먼저 그 역사를 제거하라. 그 문지방을 허물고 강기(綱紀)를 파괴하려면 반드시 먼저 그 역사를 제거하라. 그 인재를 끊어버리고 그 가르침[敎]을 근절하려면 반드시 먼저 그 역사를 제거하라. 그 조상을 쓸어버리려면 반드시 먼저 그 역사를 제거하라.”

강자의 역사가 약자의 역사를 지배해야 한다는 당위적 논리다. 모골이 송연해지는 구절이다. 역사학이 학문 이전에 지배와 피지배, 제국과 식민의 길항작용을 할 수 있음을 암시하는 것이다. 역사가 살아남은 자의 기록임을 직설하고 있다.

일제가 한반도를 병탄하자마자 우리의 역사를 식민지화하려 한 의도가 무엇일까. 반면 그에 맞서 모든 것을 잃어가며 우리 역사를 지키려 한 이유는 어디에 있는가. 쓰러지는 나(정체성)를 지탱하기 위한 목숨을 건 투쟁이었기 때문이다.

이것은 역사가의 가치와 직결된다. 역사를 바라보는 눈이다. 따라서 역사가의 눈은 ‘주인으로 보는 눈[主視眼]’과 ‘슬기로 보는 눈[慧視眼]’, 그리고 ‘바로 보는 눈[正視眼]’이 요구된다.

주인 됨을 버리면 기준과 척도를 잴 수 없다. 슬기를 잃어버리면 구차함과 억측이 진실을 가리게 된다. 바로 봄을 망각케 되면 가식과 협잡으로 인해 정관(正觀)할 수가 없다. 우리의 과거와 현재는 이러한 눈을 잃어버렸다. 다시금 사관을 시비하지 않을 수 없는 이유다.

‘개 눈에는 똥만 보인다’는 옛말이 있다. 이 속담은 ‘돼지의 눈으로 보면 돼지가 보이고, 부처의 눈으로 보면 부처가 보인다’는 무학대사의 가르침과도 동일한 의미다. 따라서 노예의 눈으로는 주인의 역사를 만들 수 없고, 주인의 눈에서는 결코 노예의 역사가 나올 수 없다.

유몽인(柳夢寅, 1559~1623)의 『어우야담』에 기록된 「한상국(韓相國)의 농사」를 떠올려 보자. 상국(相國) 한응인(韓應寅)이라는 농사의 반푼이가 벼[稻]와 강아지풀[稂莠]를 구별 못해 벼를 다 뽑아버리고 진정한 농사꾼인 양 우쭐해 하는 이야기다.

혹여 ‘슬기로 보는 눈’을 잃어버린 우리의 역사학이 이런 것은 아닐까. 역사의 ‘어설픈 이’들이 우리의 역사를 기록한답시고 남의 다리를 긁어준 것은 아닌지 궁금키도 하다. 다시 우리의 얼굴과 혹도 구별 못하는 사가들을 비판한 신채호의 다음 주장을 보자.

“조선사를 지은 기왕(旣往)의 조선의 사가(史家)들은 매양 조선의 ‘혹’을 베고 조선사를 지으려 하였다. 그러나 그네들이 쓴 안경(眼鏡)이 너무 철면(凸面)인 고로, 조선의 눈이나 귀나 코나 머리 같은 것을 ‘혹’이라 하여 베어 버리고, 어디서 무수한 ‘혹’을 가져다가 붙이었다. ‘혹’ 붙인 조선사도 기왕에는 읽는 이가 너무 없다가, 세계가 대통(大通)하면서 외국인들이 왕왕 조선인을 만나 조선사를 물으면, 어떤 이는 조선인보다 조선사를 더 많이 아는 고로, 참괴한 끝에 돌아와 조선사를 읽는 이 있도다. 그러나 조선인이 읽는 조선사나 외국인이 아는 조선사는 모두 ‘혹’ 붙은 조선사요 올바른 조선사가 아니었다.”

유몽인이 벼와 강아지풀을 구별 못한 한응인을 비웃은 것이나, 신채호가 우리 얼굴과 혹을 구별 못한 역사가들을 힐소(詰笑)한 것은 조금도 다름이 없다. ‘혜시안(慧視眼)’을 잃어버린 우리 역사가들의 현실을 한탄한 것이다.

이것은 본질을 놓치고 현상에 기울어진 이치를 비판하는 것이며, 거짓을 가지고 진실이라 호도하려는 부류에 대한 공박이기도 하다. 일부에서는 강아지풀 속에서 벼를 찾아 환호했던 모습도 보인다. 숙종조 인물인 북애자(北崖子)의 다음과 같은 경험이 그것이다.

“그러나 다행히도 산골짜기에서 청평(淸平)이 저술한 『진역유기(震域遺記)』를 얻으니, 그 가운데 삼국 이전의 옛 역사가 있음에 비록 간략하여 상세하지는 않으나 항간에 떠도는 구구한 말들에 비하면 자못 내비치는 기상이 견줄 바가 아니라, 여기에 다시 중국의 사서에 전하는 모든 글들을 가려 뽑아 사화(史話)를 지으니, 그 재미로움은 밥 먹는 것도 자주 잊을 지경이었다. 비록 그렇지만 지금의 사람 가운데 과연 누가 이러한 것에 뜻이 있어 이 감흥을 같이 할 수 있으리오!”

언제부턴가 우리의 역사는 소외와 위축의 역사로 진행되어 왔다. 공교롭게도 우리 사서의 수난과 더불어 흔들린 신교의 쇠퇴와 맞물린다. 탄압 속에 사라진 서적도 대부분이 신교서적이다. 남아서 천대받는 서적도 하나같이 신교사서다.

이유는 간단하다. 우리가 뒤집혀진 세상을 살아왔기 때문이다. 정사(正邪)가 전도(顚倒)되고 주객(主客)이 역전된 삶이 우리의 역사적 삶이다. 혹과 강아지풀인 외래사관에 의해 얼굴과 벼인 신교사관이 압살당해 온 것이다.

한편 역사는 나와 우리를 위한 변명이라는 측면에서, ‘정시안(正視眼)’이 요구된다. 우리는 과학성이니 합리성이니 보편성이니 하는 허울 속에, 그 ‘바로 보는 눈’을 잃어버린 지 꽤나 오래되었다.

전통사회에서는 중국적인 것이 과학적‧합리적‧보편적인 가치요, 근대 이후로는 제국주의적 잣대가 바로 그러한 가치였다. 우리는 늘 변두리 의식 속에서 빌붙어 사는 것에 길들여져 왔다. 바로 보아야 할 역사의 눈 역시 사팔뜨기[斜視眼]가 된 원인이다.

그러나 진정 역사를 어떻게 보아야 하는가. “인류 사회의 아(我)와 비아(非我)의 투쟁이 시간으로 발전하고 공간으로 확대되는 심적(心的) 활동 상태의 기록이니, 세계사라 하면 인류가 그렇게 되어온 과정이요, 조선사라 하면 조선 민족이 이렇게 되어온 상태의 기록이다.…(중략)…그리하여 아에 대한 비아의 접촉이 잦을수록 비아에 대한 아의 분투가 더욱 맹렬하여 인류사회의 활동이 쉴 사이가 없으며, 역사의 전도(前途)가 완결될 날이 없다. 그러므로 역사는 아와 비아의 투쟁의 기록이다”라는 신채호의 외침이, 새삼 올바르게 와 닿는 지금이다.

대한민국 역사학의 우두머리

1923년 12월 25일(음력 11월 18일), 중국 길림성 영고탑에 있는 대종교총본사 수도실에서 대한민국 역사학의 우두머리 김교헌이 영면하였다. 꼭 100년전 이맘 때다. 민족사의 올바른 서술을 통하여 단군의 의미를 역사 속에 끌어들였고, 불교와 유교 중심의 역사 경험을 신교(神敎, 道家)적 사관으로 체계화시킨 거목이 쓰러졌다.

박은식이나 신채호를 비롯하여 수많은 민족사가들에게 영향을 끼친 인물이 쓰러지자, 당시 생각하는 지식인들 모두 슬퍼하여 애도하지 않는 이가 없었다. 그는 진실로 한 단체나 개인의 덕망있는 지도자가 아니라, 전민족의 모범적 지도자요 국학상의 둘도 없는 대학자였다.

민세(民世) 안재홍(安在鴻)의 추모처럼 김교헌은 ‘말 없는 애국자’요 ‘참된 조선인’이었다. 우리 역사와 관련된 자료와 그 정리를 위해서라면 어떠한 어려움도 마다 않고 열정을 쏟았던 인물이다. 대종교에 몸 바친 이유 또한 그러한 정신의 연장이었다. 안재홍은 그의 죽음이 진정한 애국자·국학자를 잃은 것으로, 대종교도를 넘어 전민족의 손실로 애도하였다.

안재홍은, 김교헌이 옥처럼 쇠처럼 단단한 인품과 부드러우면서 강인한 기질로 20여년을 하루같이 대종교와 민족을 위하여 심혈을 기울임은, 국내외 모든 동포들이 알고 있는 바라 회억하였다. 더욱이 암담한 현실 속에서, 정신적으로 방황하는 수많은 사람들의 앞길에 지도자가 되어줌은 표현할 수 없는 위안이 되었다는 토로다.

김교헌의 인격을 논함에도, 우리 사회의 정신적 계도에 보이지 않는 손으로 솔선수범하였음을 추앙했다. 또한 우리 민족의 일이라면 극한 고통의 길이라도 기꺼이 뛰어들었다는 것이다. 북간도의 혹한 속에서 굶주림을 다반사로 경험하면서도 동포들을 일깨우고 지도하는 삶이 그의 전부였음을 애도하였다.

나아가 안재홍은, 김교헌의 고행역정을 석가(釋迦)의 6년 고행을 넘어서는 삶으로 회억하면서, 아래와 같이 추모의 변을 올리고 있다.

“그러면 선생은 단순히 개인의 선생이 아니며 일개 단체인 대종교의 선생이 아니라 곧 우리 전체의 선생이니, 우리 전체의 선생이 되는 동시에 차일(此日)을 당하여 선생을 잃은 우리의 경우가 얼마나 비애이며, 우리의 손실이 얼마나 거대한가. 말하고자 하여도 차마 말하지 못하겠으며, 말하지 않고자 하여도 차마 말하지 않을 수 없도다.”

이어 충혼기백으로 일관한 김교헌의 삶은 떠났을지라도, 그가 남기고 간 큰 가르침은 사라지지 않았다고 추모했다. 오히려 “교해(敎海)는 민멸(泯滅)되지 아니할 만큼 민족에게 파종되었으며, 선생의 성력은 이미 사회에서 근대(根帶)가 기고(己固)하였은 즉….”이라는 회고와 같이, 김교헌의 가르침이 민족의 근간에 이미 굳건히 자리 잡았음을 강조하기도 했다. 그리고 마지막 추모를 아래와 같이 맺고 있다.

“선생의 육신은 비록 이 세상에 없다 하여도 선생의 정신은 영원토록 우주 간에 존재하여, 우리의 광명한 앞길을 툭 터줄 날(衝出할 一日)이 반드시 있을지라. 그럼으로 오인(吾人)은 보잘 것 없는 몇 줄의 글(荒文數行)을 장(將)하여 선생의 영(靈)을 조(吊)하려는 것보다도, 선생의 유지(遺志)를 바르게 체득하여 선생을 위로코저 하는 견지에서 이와 같이 애도의 의(意)를 표함이로다, 아 슬프고 애통하도다(悲夫痛矣)”

평소부터 깊은 우애를 맺었던 우천(藕泉) 조완구(趙琬九) 역시, 김교헌이야말로 인인(仁人)이요 군자(君子)라고 평하면서, 남들이 빼앗아 갈 수 없는 강인한 마음을 동시에 소유한 인물로 회억했다. 그리고 아래의 평가로 김교헌을 기렸다.

“선생(김교헌-인용자 주)의 깊고 넓은 학문은 모든 것을 바르고 깊게 살폈으니, 당시에는 이에 관하여 선생을 따를 이가 없었다. 더욱이 동방의 역사에 오로지 힘을 쏟아 연구를 쉬지 않아 누구든지 그 한 마디 한 글자에 찬사를 아끼지 않은 것은 세상이 다 아는 일이다.”

우리 역사와 어문에 남다른 조예를 보인 백연(白淵) 김두봉(金枓奉)의 추모도 돋보인다. 그는 김교헌이 우리 역사에 끼친 공적을 추모함에, “사마천의 공보다 크다”고 아래와 같이 평가하였다.

“나는 이 어른(김교헌-인용자주)과 십여 년을 같이 있었는데, 나의 본 것으로는 우리나라의 역사에 관한 공부와 발견이 제일 많다. 그럼으로 광문회에서 고고(考古)의 책을 많이 발행하였으나 거기도 이 어른의 공이 많으며, 또 오늘의 우리가 이만치라도 역사에 대한 생각을 가진 것은 모두 이 어른의 공이라 할지니, 그 공의 큰 것은 중국의 사마천(司馬遷)이가 세운 공보다 더 큰 것이다.”

그렇다. 김교헌은 우리 역사계의 거대한 산맥이었다. 은계(隱溪) 백순(白純)이 이승만에게 보낸 편지에 담긴 평가와 같이, 김교헌은 ‘대한민국 역사가의 진정한 우두머리[宗匠]’다.(4)

통일뉴스, 김동환 국학연구소 연구위원, 2023.12.22

《신단민사》(神檀民史)

1904년 김교헌이 저술한 책으로, 단군조선부터 고종황제까지의 역사가 기록되어 있다.

신시시대(신시)-배달시대(단군)-부여시대-열국시대-남북조(南北朝)시대-여요(麗遼)시대-여금(麗金)시대-고려시대-조선시대-대한제국으로 시대를 구분하였다.

환웅에 해당되는 신시의 통치자는 '신시'라 하였으며, 단군조선을 '배달시대', 기자조선을 '부여시대'로 분류하였다.

단군조선보다 120년 앞서는 신시시대를 그 시초로 삼는 연대를 따르고 있다.(5)

저자가 “이 책은 국대(國代)를 한(限)하지 않고 민족을 표준하여 단군민족의 전체를 통거(統擧)함으로 책명을 신단민사라 칭(稱)함. ”이라고 하였듯이 단군의 자손으로 이룩되는 민족 전체의 통합적인 역사에 관한 책이다.

한인(桓因)이 강림한 상원 갑자년(上元甲子年)부터 신시시대(神市時代)의 역사를 포함하면서 개천 4351년, 즉 1894년 갑오개혁까지의 내용을 담고 있다.

상고·중고·근고(近古)·근세의 시대에 따라 편(編)을 나눈 다음 각 편마다 시대·종교·제도·학예·풍속 등으로 장(章)을 나누었다.

또 이를 각각의 사항에 따라 절(節)로 나누고 있는데, 민족의 고유한 정신과 미풍양속에 중점을 두어 민족적 긍지를 높이는 데 힘쓰고 있음이 특징이다.

이 책은 저자의 또 다른 책인 『신단실기(神檀實記)』와 더불어 1910년대와 1920년대에 걸쳐서 만주 등지에 사는 동포들의 민족정기를 북돋웠으며, 항일독립투쟁을 수행하는 데 있어 이념적 지주가 되었다는 점에서 의의를 찾을 수 있다.(6)

(2) [[김삼웅의 인물열전] 민족의 선각 홍암 나철 평전] 대종교경전 주관한 민족사학자 김교헌 (daum.net) 2020. 12. 20.

(3) [경기도 독립운동가를 만나다] 34. 만주 무장투쟁을 후원하다… 무원 김교헌 (kyeonggi.com)2019-10-24

(5) 신단민사 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

고조선과 요하문명 - 경남매일 (gnmaeil.com)2022.11.17

'8월의 독립운동가'에 대종교 2대 교주 김교헌 선생 | 연합뉴스 (yna.co.kr)2018-07-31

| 우리겨레 력사학사, 력사서 (28) 계봉우(桂奉瑀) 조선역사(朝鮮歷史) (3) | 2025.03.06 |

|---|---|

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (27) 자산 안확 (自山 安廓) 조선문명사(朝鮮文明史, 1923년) (12) | 2025.03.05 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (26) 해원 황의돈 (海圓 黃義敦) 조선신사(朝鮮新史) (8) | 2025.03.05 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (25) 산운 장도빈(汕耘 張道斌) 조선역사대전(朝鮮歷史大全, 1928년) (7) | 2025.03.05 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (24) 김광(金洸) 대동사강(大東史綱, 1929년) (11) | 2025.03.01 |