력사를 찾아서

대한민국임시정부(대일항쟁기) (37) 대한민국임시정부 국무회의(집단지도체제) 제3대 주석 송병조(1933년 3월 6일~1933년 12월 30일) 본문

대한민국임시정부(대일항쟁기) (37) 대한민국임시정부 국무회의(집단지도체제) 제3대 주석 송병조(1933년 3월 6일~1933년 12월 30일)

대야발 2025. 5. 16. 12:37

실제 임시정부 요인들 상당수가 이 교회 구성원이었다.

첫 담임목사였던 김병조 목사가 임시정부 의정원 평안도 대표 의원과 법제위원회 이사, 외교위원회 상임위원장 등 요직을 맡았다.

교회에 출석하던 송병조 목사는 의정원 의장과 국무위원을 지냈다.

의정원 의장을 지낸 손정도 목사와 부의장이던 정인과 목사, 외무차장 현순 목사도 이 교회 출신이었다.

이승만 전 대통령과 여운형 김구 선생도 예외는 아니었다.

도산 안창호가 1919년 5월 상하이 교민들에게 ‘민족개조론’을 외쳤던 곳도 상해한인교회였다.

■ [단독] 임시정부 요인들의 거점 1919년 상해한인교회 찾았다

대한민국 임시정부 출범의 구심점이 된 1919년 상해한인교회(중국어 표기는 上海鮮人敎會) 터가 11일 처음으로 확인됐다. 이 교회의 정확한 위치는 지난 100년 동안 역사학계의 난제로 남아 있었다. 이번 발굴로 상해한인교회에 관한 연구가 본격화될 전망이다.

이날 중국 상하이 지하철 2호선 동난징루역에 내려 500m쯤 북쪽으로 걸어가자 동서로 지나는 베이징동루(北京東路)가 나타났다. 오른쪽으로 방향을 틀자 길 건너편에 빨간색 간판이 붙어 있는 건물이 눈에 들어왔다. 베이징동루 280호, 바로 100년 전 상해한인교회가 있던 자리다. 1900년대 주소는 베이징루(北京路) 18호였다. 교회는 1920년대 말 철거됐고 1931년 중국 염업은행이 7층 높이의 석조건물을 세웠다.

베이징동루는 1843년 상하이 개항 후 개발이 시작됐다. 지금도 과거의 모습을 그대로 간직하고 있다. 개항 초기 만들어진 도로와 골목이 남아있어 당시 지도로도 교회가 있던 자리를 확인할 수 있었다.

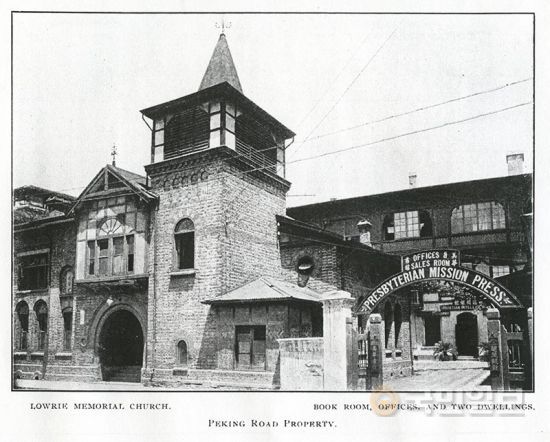

상해한인교회는 1919년 3월 초 이곳으로 옮겨왔다. 건물 주인은 미국북장로교 출판사인 미화서관(美華書館)이었다. 출판사 건물은 3층 높이로 너비만 27m에 달했다. 정문 왼편엔 ‘로리기념교회’가 있었다. 상해한인교회는 이 교회를 예배 장소로 사용했다. 공간이 넓었고 미국과 영국 공동조계지에 있어 일본 경찰의 간섭을 피할 수 있었다.

교회 위치는 이혜원 연세대 신학과 객원교수가 확인했다. 이 교수는 미화서관과 상해한인교회의 주소가 ‘베이징루 18호’로 같았다는 사실에 주목했다. 이후 중국과 일본의 고지도들을 뒤져 미화서관의 위치가 표기된 1884년 지도를 찾았다. 이 교수가 입수한 상해현성상조계전도(上海縣城廂租界全圖)에는 상하이 전역의 큰 건물 이름이 기록돼 있다. 1875년 베이징루에 터를 닦은 미화서관도 이름을 올렸다.

국내 역사학계는 1921년 초 상해한인교회가 옮겨간 옌안루의 삼일당까지는 위치를 확인했다. 삼일당은 프랑스조계에 있었다. 반면 1919년 상해한인교회 터는 오랫동안 베일에 가려져 있었다. 많은 학자가 프랑스조계에 있었을 것으로 추정한 것도 혼선을 더했다.

1919년 상해한인교회가 지니는 역사적 가치는 크다. 학자들은 3·1운동 직후 상하이로 몰려든 독립운동가 대부분이이 교회를 거점으로 삼았다고 보고 있다. 이곳에서 임시정부 설립을 위한 큰 그림이 그려졌을 것으로 추정된다.

실제 임시정부 요인들 상당수가 이 교회 구성원이었다.

첫 담임목사였던 김병조 목사가 임시정부 의정원 평안도 대표 의원과 법제위원회 이사, 외교위원회 상임위원장 등 요직을 맡았다.

교회에 출석하던 송병조 목사는 의정원 의장과 국무위원을 지냈다.

의정원 의장을 지낸 손정도 목사와 부의장이던 정인과 목사, 외무차장 현순 목사도 이 교회 출신이었다.

이승만 전 대통령과 여운형 김구 선생도 예외는 아니었다.

도산 안창호가 1919년 5월 상하이 교민들에게 ‘민족개조론’을 외쳤던 곳도 상해한인교회였다.

이 교수는 “1914년 설립됐지만, 목회자도 없이 떠돌던 교회가 베이징루 18호로 온 건 한인 기독교인들의 공동체를 각별하게 생각했던 조지 필드 피치 선교사와 평신도로서 교회를 이끌던 몽양 여운형의 우정 덕분이었다”면서 “미화서관 책임자이던 피치 선교사가 몽양에게 한인들의 딱한 사정을 듣고 예배 공간을 내준 게 인연이 됐다”고 설명했다.

그는 “정확한 장소를 찾은 것도 결실이지만 이를 계기로 1919년 상해한인교회와 임시정부, 독립운동의 관련성을 더욱 깊이 연구할 길이 열린 게 더 큰 수확”이라고 밝혔다.(1)

■ [독립견문록 ③항저우·전장] 하루 방문객 고작 30여명..항저우 임정기념관 뚝 끊긴 발길

대한민국 임정 2번째 청사

3~4년 전엔 年2만명 방문

사드사태로 '반의반 토막'

김철·송병조·차리석 선생

영정처럼 걸린 사진 3장

바라보기만 해도 숙연해져

골목 외벽따라 찾아간 '사흠방'

이곳 지하서 잡지 '진광' 창간

◆ 3·1운동, 임시정부 100주년 / 독립견문록, 임정을 순례하다 ③ 항저우·전장 ◆

중국 항저우시에 위치한 `대한민국임시정부 항저우 구지(舊地) 기념관` 전경. 항저우 임정 두 번째 청사인 `호변촌 23호`와 주변 공간을 확장해 기념관을 단장했지만, 최근 사드 사태 이후 관광객이 상당수 줄어든 상태다. 항저우 기념관 측은 한국인의 관심과 방문을 당부했다.

"사드 사태 이후로 '반의반 토막'이 났어요. 방문객이 많이 줄었습니다."

대한민국임시정부는 상하이에서 항저우로 둥지를 옮겼다. 일제를 피해 백범이 중국 저장성 자싱과 하이옌을 거칠 때 임시정부는 항저우로 향했다. 지난달 28일 대한민국임시정부의 공식적인 두 번째 청사인 '대한민국임시정부 항저우 구지(舊地) 기념관' 정문. 한산한 이유를 묻자 추이란 기념관 부관장이 "사드 사태 때문"이라며 한숨을 푹 쉬었다.

"3~4년 전까지는 방문객이 북적여서 방문객 수가 한국인만 2만명을 넘겼지만 작년엔 6000명을 못 넘겼어요. 산술적으로 계산하면 사드 사태 여파로 하루 20~30명 오는 수준이랄까…."

한때 기념관 정문을 닫기도 했다. 추이란 부관장은 "항저우는 습도가 높아 누전 위험이 늘 도사렸는데, 방문객이 없는 데다 안전이 최우선 조치여서 차라리 이참에 기념관 전기 보수공사를 하기로 하고 쉬기도 했다"고 떠올렸다.

임시정부 요인들은 상하이 시절의 임정 문서를 바리바리 싸들고 항저우로 떠났다. 백범이 자싱, 하이옌으로 향할 때 군무장 김철은 항저우의 '청태 제2여사'에 짐을 푼다. 이후 중국 국민당은 현 기념관 위치인 호변촌 23호에 임시정부가 사용할 공간을 마련해줬다. 청태 제2여사에서 호변촌 23호로 옮긴 날짜는 특정하기 어렵지만 임정은 항저우에서 1935년 11월까지 머물렀다.

기념관 1층에 들어서니 벽면에 사진이 여럿이었다. 도지사 시절의 이낙연 국무총리, 조순 전 서울시장, 요즘 '예서 아빠'로 더 유명한 정준호 배우까지 사진이 빼곡했다. 대통령 사진은 없었다. 역대 거의 모든 대통령이 방문한 상하이 마당로 청사와 '딴판'이었다. 설치 미술가 강익중의 작품도 전시돼 있었다. 한글을 한 글자씩 여러 색깔로 새긴 글귀로, 자세히 보니 '대한민국 임시헌장'이었다. '대한민국 인민은 남녀귀천 및 빈부귀천이 없고 일체 평등하다'란 문구가 눈에 들어왔다.

1층 응접실의 하얀 벽에 걸린 사진 석 장을 바라보니 숙연해졌다.

고문 후유증으로 폐결핵에 걸려 항저우에서 1934년 눈을 감았지만 유해조차 망실된 김철,

광복을 눈앞에 두고 1943년 충칭에서 떠난 송병조,

8·15 광복 소식을 들었지만 9월 9일 눈을 감은 차리석의 증명사진이 영정(影幀)을 대신했다.

2층엔 '지난행이(知難行易)'라고 쓴 백범의 유묵 복제본이 걸려 있었다.

백범 스승 고능선이 백범에게 가르친 필생의 한마디로 '정확하게 알긴 어렵지만, 그것을 행동으로 옮기기는 쉽다'란 뜻이다.

"항저우 기념관 방문이 처음이냐"고 되묻는 추이란 부관장에게 "그렇다"고 답하자 한국인에게 전해달라며 호소했다. "이렇게 잘해놨는데 안 오세요? 중국 저장성이 이곳을 성급(省級) 문화재로 지정한 건 '한국 조상들이 어떤 삶을 살았는지를 중국이 기념하고, 장소의 의미를 지켜주겠다는 뜻'이에요. 한번쯤 오세요. 양국 우호의 시작입니다."

임정 요인들이 사용했던 '오복리 2호'로 발걸음을 옮겼다. '한국 독립운동 항저우 구지'란 글자가 선명했다. 일부 건물엔 아직 사람이 사는 듯했다. 인근 건물은 '북스토어'란 이름의 동네 책방으로 사용 중이었다.

다시 발걸음을 재촉해 '사흠방'으로 이동했다. 오복리가 임정 요인들의 거주지라면 사흠방은 한국독립당 사무실이었다. 골목길 외벽 곳곳에 숫자가 보였다. 34·40·41호가 한국독립당 사무실로 쓰였다고 하나 40호는 찾아보기 어려웠다.

한국독립당은 사흠방에서 잡지 '진광'을 창간했다. '조선(震)의 빛(光)'이란 뜻이었다. 현암사에서 2004년 출간된 '한국잡지백년'을 보면 '진광'에 실린 글이 인상적이다. '한국 운동의 가장 큰 혁명적 대상은 일본제국주의 세력이다. 그러므로 한국의 모든 혁명세력은 그 투쟁의 봉망('칼날'을 뜻하는 용어)이 반일적 전선에로 집중되지 않을 수 없는 것이며….'

지하에서 쓰인 44쪽짜리 잡지는 지상의 빛을 갈망하며 새 길을 모색하고 있었다.(2)

<자료출처>

(2) https://v.daum.net/v/20190217171200019

<참고자료>

https://100.daum.net/encyclopedia/view/205XX79100136