력사를 찾아서

북위(선비) (6) 고구려 출신 북위 문소황태후 고조용 묘지명 확인 본문

2004년 11월 8일 충남 천안 소재 백석대학 중국어과 민경삼(閔庚三. 37) 교수는 중국 역대왕조도읍인 뤄양(洛陽)과 시안(西安) 일대 출토 고대 묘지명을 조사한 결과 현재까지 100여 점을 헤아리는 고대 한인(韓人) 계통 사람들의 묘지명을 확인했다고 밝혔습니다.

선비족 탁발부가 세운 왕조인 북위(北魏.386-534)에 들어가 후궁을 거쳐 황태후 지위까지 오른 고구려 출신 문소황태후(文昭皇太后) 고조용(高照容.469-519) 묘지명(墓誌銘)과 그의 딸과 사위이자 조카, 또 다른 조카 묘지명도 아울러 밝혀졌으며, 이외에도 주로 북위 왕조에서 활약한 고구려 혹은 요동(遼東) 출신자나 그 후예 9명의 묘지명도 아울러 공개됐습니다.

그리고 2006년 1월 2일 민경삼 교수는 고구려 이주민으로 중국 북위의 황태후 지위까지 올랐던 문소황태후의 큰오빠 고곤의 묘지명을 중국 따퉁시 박물관 수장고에서 최근 확인했다고 밝혔습니다.

13살에 부모를 따라 선비족 탁발부가 세운 왕조인 북위(北魏.386-534)에 들어가 후궁을 거쳐 황태후 지위까지 오른 고구려 출신 문소황태후(文昭皇太后) 고조용(高照容.469-519) 묘지명(墓誌銘)이 중국에서 확인됐습니다.

그의 딸과 사위이자 조카, 또 다른 조카 묘지명도 아울러 밝혀졌으며, 이외에도 주로 북위 왕조에서 활약한 고구려 혹은 요동(遼東) 출신자나 그 후예 9명의 묘지명도 아울러 공개됐습니다.

이 중 북위 고조(高祖) 효문제(孝文帝. 재위 471-499년)인 원굉(元宏)의 귀인(貴人ㆍ후궁의 한 등급)이 되었다가, 그의 아들인 원각(元恪)이 제위를 이어 세종(世宗) 선무제(宣武帝ㆍ재위 500-515년)가 되자 황태후(皇太后)에 책봉된 문소황태후와그 일가족 묘지명은 특히 관심을 끌고 있다.

문소태후 묘지명은 출토 장소와 시기가 정확하지 않은 가운데 `낙양출토역대묘지집승"(洛陽出土歷代墓誌輯繩)이라는 묘지명 탁본집에서 그 존재가 확인됐다.

이 묘지명(59.5 x 49.5cm)은 일부 훼손됐으나, `魏文昭皇太后山陵誌銘幷序"(위문소황태후산릉묘지명병서)라는 제목 아래 대략 20여 행에 20여 글자가 확인된다.

여기에는 묘주(墓主)인 문소황태후 고조용에 대해 `기주 발해 수인"(冀州 渤海蓚人) 출신으로 효무제의 귀인(貴人)이었다가 뒤에 아들이 즉위하자 황태후로 책봉되었다는 사실을 전하고 있다.

문소황태후는 `위서"(魏書)나 `자치통감"(資治通鑑) 등의 기록에 따르면 고구려계통인 아버지 고양(高양<風+易>)과 어머니 개씨(蓋氏) 사이에서 난 4남3녀 중 가운데 딸로서, 13살(482년) 이전에 가족을 따라 "발해"에서 북위로 왔다가 황제의 어머니 눈에 들어 후궁이 되었다.

또 기존 문헌 기록에 의하면 문소황태후는 작은오빠인 고언(高偃)의 딸을 아들인 선무제(宣武帝)의 비로 들이는 한편 큰오빠인 고곤(高琨)의 아들 고맹(高猛)은 역시 자기 소생인 장락장공주(長樂長公主) 원영(元瑛)과 혼인케 했다.

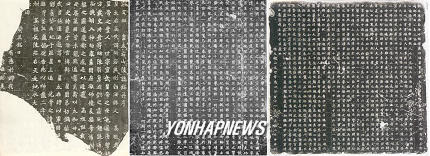

고구려 출신 북위(北魏) 문소황태후(왼쪽,文昭皇太后) 고조용(高照容.469-519) 묘지명(墓誌銘)과 그의 딸인 장락장공주(長樂長公主) 원영(가운데,元瑛) 및 황해후의 오빠 고곤(高琨)의 아들이자 원영의 사위인 고맹(오른쪽,高猛) 묘지명이 백석대학 민경삼 교수에 의해 아울러 공개됐다./ 2004.11 .8 (서울=연합뉴스)

민경삼 교수는 문소황태후 외에 그 일가족인 원영과 고맹, 작은오빠 고언의 아들인 고정(高貞)의 묘지명도 확인했다.

이 외에도 민 교수는 중국 산시(陝西)성박물관(일명 시안비림<西安碑林>) 소장`원앙칠지재장석"(鴛鴦七誌齋藏石)이라는 묘지명 탁본집에서 고구려 출신 혹은 그후예로 간주되는 한인(韓人) 9명의 묘지명도 찾아냈다.

이들은 대체로 6-7세기 중국에서 활동한 동이족(東夷族) 출신으로, 각각 실명이▲왕정(王禎) ▲왕기(王基) ▲부인왕씨(夫人王氏) ▲이거란(李渠蘭) ▲공손의(公孫의<개견 변에 奇>) ▲공손략(公孫略) ▲고승호(高僧護) ▲고규(高규<糾에서 실사 변대신 벌레 충 변>)이다.

백 교수는 "묘지명은 중국과 고구려 사이의 교류나 이민에 관한 실상을 전해주고, 문헌기록에서 탈락한 정보를 보충하고 있다"면서 "중국에는 이런 묘지명이 수없이 많은 만큼 이에 대한 꾸준한 조사가 있어야 한다"고 말했다.(1)

연합뉴스, 김태식기자, 고구려 출신 북위(北魏) 황태후 고조용 묘지명 확인, 2004. 11. 8.

고구려 이주민으로 중국 북위(北魏) 왕조 황태후까지 올랐던 문소황태후(文昭皇太后) 고조용(高照容.469-519)의 묘지명이 2004년 국내 학자에 의해 보고된 데 이어 그의 큰오빠 고곤(高琨)의 묘지명도 중국에서 확인됐습니다.

문소황태후 묘지명(墓誌銘)을 처음 국내에 소개한 백석대학 중국어과 민경삼 교수는 최근 중국 산시(山西)성 따퉁(大同)시 박물관 수장고에 보관 중인 고곤의 묘지명(폭ㆍ길이 각 53.5cm의 정방형, 두께 17cm)을 확인했다고 2006년 1월 1일 밝혔습니다.

中따퉁서 문소황태후 큰오빠 고곤 묘지명

이 비는 낙양(洛陽) 천도 이전까지 북위의 수도였던 따퉁 시의 동쪽 근교 사오난터우 촌에서 1970년대 초 출토된 것으로, 산시(山西)대학 왕인티엔(王銀田) 교수가 1989년 학술지 '문물'(文物)에 북위의 묘지로 간단히 소개한 적이 있다.

중국에 체류 중인 민 교수는 왕 교수의 글을 통해 고곤과 묘지명이 존재한다는 사실을 확인하고 왕 교수를 통해 실물을 직접 확인했다고 연합뉴스에 알려왔다.

그에 의하면 12행 126자로 이뤄진 묘지명에는 고곤과 그의 부친인 고양에 대한 기록이 위서(魏書)와 북사(北史)의 외척전(外戚傳)에 나오는 내용과 비슷하다.

하지만 관적(貫籍)에서 위서(魏書) 고조전(高肇傳)에 나오는 기록보다 비교적 구체적이다. 고조전에 '스스로 본래 발해 수인이라고 하였다'라고 기록돼 있는데 비해 묘지명에는 '기주 발해군 조현 숭인향 효의리'(冀州勃海郡條縣崇仁鄕孝義里)라고 돼 있다.

또한 고조전과 외척전에 문소황태후와 고곤의 모친의 성이 개씨(蓋氏)로 나와있는데 비해 묘지명에는 '여남(汝南)의 원씨(袁氏)'(母汝南袁氏)라고 적혀 있다.

민 교수는 "묘지명은 훼손 상태가 심한 편이지만 학술적인 가치는 충분한 연구를 거쳐 정리ㆍ규명되어야 할 것"이라고 덧붙였다.

이번에 발굴된 자료는 2004년 민 교수 자신이 발표한 문소황태후 일가(一家)의 자료와 매우 밀접한 관계를 지니고 있다. 즉, 이번 묘지명 주인인 고곤은 지난해 발표에서 고맹(高猛)의 부친이자, 원영(元瑛)의 시아버지, 문소황태후(文昭皇太后)의 큰오빠에 해당하기 때문이라고 민 교수는 덧붙였다.

이번에 발견된 묘지명 제목과 본문은 다음과 같다.(/은 줄 바뀜 표시)

제목 : 魏故使持節都督冀영<삼수변 없는 瀛자>相幽平/五州諸軍事鎭東大將軍冀州/刺史勃海郡開國公墓誌/

본문 : 延昌三年歲次甲午冬十月丙/子朔卄二日丁酉冀州勃海郡條縣崇仁鄕孝義里使持節都/督冀영<삼수변 없는 瀛자>相幽平五州諸軍事鎭/東大將軍冀州刺史勃海郡開/國公高琨字伯玉/夫人鉅오<金+鹿>耿氏/父양<風+易>左光祿大夫勃海郡開國公/母汝南袁氏.(2)

연합뉴스, 김용래기자, 북위 이주 고구려인 묘지명 확인, 2006. 1. 2.

중국 관영 신화왕(新華網)은 2014년 3월 9일(현지시간) 네이멍구자치구 시린궈러(錫林郭勒)초원에서 1500여년전 북방 민족 출신 귀족으로 추정되는 인물의 목관과 유골이 발견됐다고 보도했습니다.

중국 네이멍구(內蒙古) 자치구에서 1500년 전 북위시대 귀족 무덤으로 추정되는 유적이 발견됐다. 이 유적은 보존 상태가 양호해 당시의 문화를 연구하는데 사료적 가치를 지닌 것으로 평가되고 있다.

고분지역에서 발견된 이 목관의 길이는 2.7m, 넓이는 1.2m, 높이는 1.4m였으며 소나무재질로 만들어졌다. 관의 머리쪽은 비단으로 덮여 있었고 외부는 금으로 장식돼 있었으며 사람 형상의 그림들이 그려져 있었다고 신화왕은 전했다.

관 속에 위치한 유골 주변은 금색의 비단으로 둘러싸여 있었고 유골은 금속제 띠를 차고 있었다. 또한 벨트와 검, 토기 및 각종 장신구들이 함께 출토돼 신분을 추측할 수 있었다.

전문가들은 고분 위치와 유물들을 통해 무덤의 주인이 약 1500여년 전 북위시대 귀족의 것으로 추정했으며 어떤 민족이었는지, 정확한 신분과 성별은 무엇인지 확신할 수 없다고 밝혔다.

안용더(安泳鍀) 네이멍구자치구 문화재관리국 국장은 “이 무덤은 네이멍구에서 처음으로 발견된 것으로 이전 중국에서 발견된 북위시대 유물 중 보기 드물 정도로 보존이 잘 됐다”며 “유물을 통해 북위시대의 장례, 의복문화를 연구하는데 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

한편 이 유적은 지난해 10월 중순 발견됐다. 그러나 도굴 위험 때문에 11월 시린궈러 문화재관리국으로 옮겨졌다.(2)

헤럴드경제, 문영규 기자ㆍ이준용 인턴기자, 네이멍구자치구 1500년 전 북위시대 귀족 무덤 발견, 2014.03.11

<자료출처>

'여러나라시대 > 북위(선비)' 카테고리의 다른 글

| 북위(선비) (8) 세계문화유산 용문(룽먼) 석굴 (13) | 2025.02.19 |

|---|---|

| 북위(선비) (7) 세계문화유산 운강(윈강) 석굴 (9) | 2025.02.19 |

| 북위(선비) (5) 고구려 금관이 선비족에 미친 영향 (10) | 2025.02.18 |

| 북위(선비) (4) 백제-북위 전쟁(488년~490년) (7) | 2025.02.18 |

| 북위(선비) (3) 정복왕조 출현의 전조(前兆): 흉노의 쇠퇴와 만주 선비족의 등장/ 2원통치조직의 창시: 모용선비의 연(燕) 정복왕조(北魏) 출현의 예고/이원통치체제의 유지: 첫 정복왕조 북위(拓跋鮮卑 北魏)의 출현 (8) | 2025.02.15 |