력사를 찾아서

북위(선비) (4) 백제-북위 전쟁(488년~490년) 본문

어떤 이유로 두 차례의 전쟁에서 대장들이 각각 네 명이었을까? 이는 백제도 부여나 고구려처럼 중·전·후·좌·우의 오군 제도를 썼기 때문이다. 동성대왕이 중군대원수가 되고 나머지 네 명은 각각 네 명의 원수가 되었던 것이다.

또 어떤 이유로 왕저근이나 사법명이 동성대왕의 신하로서 왕을 겸했을까? 이것도 조선의 옛 제도에 입각한 것이다. 대왕은 ‘신한’의 번역어로 국가 전체에 군림하는 천자의 칭호이고, 왕은 ‘한’의 번역어로 대왕을 보좌하는 소왕(小王)의 칭호였다.

중국 대륙의 국가 중에서 조선에 침입한 나라는 많았다. 하지만 군대 규모가 십만 명에 달한 것은 탁발씨의 북위가 처음이었다. 그런 대군을 격퇴한 것도 백제 동성대왕이 처음이었다.

《위서》에서는 북위의 국치를 숨길 목적으로 이를 기록하지 않았고, 《삼국사기》에서는 백제의 성공을 시기하여 역사적 진실을 삭제하는 신라의 역사 집필 방식을 따른 탓에 이를 기록하지 못했다.

오직 《남제서》에만 이런 사실의 대강이 기록되어 있다. 하지만 그마저도 당태종에 의해 대부분 사라지고, 동성대왕이 남제에 보낸 국서를 통해서만 사실의 단편을 알 수 있을 뿐이다.

그렇다면, 그 국서는 온전한 상태로 실려 있을까? 연암 박지원(원문은 ‘박연암’_옮긴이) 선생은 “중국인들은 남(조선)의 시문을 대담하게 고친다. 중국을 수방(殊邦, 다른 나라_옮긴이)이나 원방(遠邦)이라고 쓴 자구가 있으면, 이런 것들을 황도(皇都)나 대방(大邦)으로 고친다”고 했다. 음풍영월을 담은 사소한 시나 글에 대해서도 그렇게 하고 있으니, 정치와 관련된 국서에 대해서는 오죽하랴.

우리는 이 국서를 통해 (1) 서기 490년에 북위가 보병·기병 수십만을 동원해서 두 차례나 백제를 침입한 사실,

(2) 동성대왕이 제1차로 영삭장군 면중왕 왕저근, 건위장군 팔중후 부여고(夫餘古), 건위장군 부여력(夫餘歷), 광무장군 부여고(夫餘固)를 보내 북위 군대를 대파한 사실,

(3) 동성대왕이 제2차로 정로장군 매라왕 사법명, 안국장군 벽중왕 찬수류, 무위장군 불중후 해체곤, 광위장군 면중후 목간나를 보내 북위 군대를 격파하고 수만 개의 수급을 벤 사실,

(4) 동성대왕이 두 번의 대전에서 대승을 거둔 뒤 국서와 격문을 내외 각국에 보내 이를 과시한 사실,

(5) 동성대왕이 수 세대에 걸쳐 쇠퇴하고 위태해진 백제에 태어나서 위와 같은 양차 대전의 승리를 발판으로 국운을 만회하고 내외경략의 터를 닦은 사실,

(6) 당시 출전한 대장들이 왕저근·사법명·부여고(古)·부여력·부여고(固)였다는 사실만 알 수 있다. 전선(戰線)의 길이가 어떠했는지, 전쟁의 기간은 어떠했는지, 나중 전쟁은 육전인 게 확실하지만 처음 전쟁은 육전인지 해전이었는지 등등은 다 명확하지 않다.

어떤 이유로 두 차례의 전쟁에서 대장들이 각각 네 명이었을까? 이는 백제도 부여나 고구려처럼 중·전·후·좌·우의 오군 제도를 썼기 때문이다. 동성대왕이 중군대원수가 되고 나머지 네 명은 각각 네 명의 원수가 되었던 것이다.

또 어떤 이유로 왕저근이나 사법명이 동성대왕의 신하로서 왕을 겸했을까? 이것도 조선의 옛 제도에 입각한 것이다. 대왕은 ‘신한’의 번역어로 국가 전체에 군림하는 천자의 칭호이고, 왕은 ‘한’의 번역어로 대왕을 보좌하는 소왕(小王)의 칭호였다.(1)

신채호, 조선상고사, 북위 군대의 두 차례 침입과 두 차례 패배

488년과 490년에 백제가 북위의 기병 수십만의 침공을 격퇴하고 해상전에서 승리한 전쟁은 진평군을 에워싼 전투가 분명하다고 본다. 이러한 점을 고려할 때 요서 지역의 진평군은 북중국을 통일한 북위 정권이 들어선 이후에도 존속했던 것 같다.

488년에 편찬된 중국 사서 송서에 보면 "백제국은 본래 고구려와 함께 요동의 동쪽 천여리에 있었는데, 그 후 고구려가 요동을 경략하자 백제는 요서를 경략했다. 백제가 다스리는 곳을 진평군(晋平郡) 진평현이라고 한다."고 적혀 있다.

백제가 중국 랴오닝성의 서반부인 요서(遼西) 지역에 설치한 해외 식민지인 진평군을 언급했다. 이 기사는 민족주의 사학자들에게는 민족의 기상을 드날릴 수 있는 호재로 여겼지만, 신빙성 없는 기록으로 간주하는 이들이 많았다. 백제가 한반도 내에서 고구려와 전쟁하는 것도 힘에 부치는데, 해외로까지 진출한다는 자체를 뜬금없는 기록으로 여겼던 것이다.

그러나 백제의 요서경략설은 양서를 비롯한 중국 사서에 명백히 적혀 있다. 이와 더불어 백제가 북위와의 전쟁에서 승리한 기록이 삼국사기와 중국 정사인 남제서에 각각 보인다.

이 기사 역시 유목민족인 선비족이 세운 북위가 바다를 가로질러 백제를 공격했을 리도 없고, 그렇다고 백제가 해상으로 진출해서 북위를 공격했을 것 같지도 않다는 판단하에 오류로 간주되기도 한다.

또는 백제 동성왕이 북위의 앙숙인 남제(南齊)의 황제로부터 칭찬 받을 목적에서 만들어낸 허위 기록이라는 주장까지 나왔다. 혹은 백제가 북위가 아니라 고구려와 치른 전쟁으로 해석하거나, 고구려의 양해 하에 북위군이 육로를 이용해 백제를 침공했다는 기상천외한 해석도 나왔다. 모두 백제의 해상 진출을 부정하려는 저의가 담겼다.

이쯤 되면 해양강국 백제라는 말은 구두선이나 메아리 없는 구호에 불과하다는 생각이 든다. 한반도를 공간적 범위로 해서 고구려와 자웅을 겨루던 백제가 무대를 바꿔 요서 지역에 진출하게 된 것은 양국 간의 전쟁과 역학 구도가 국제성을 띠었기에 가능한 일이었다.

광개토왕릉 비문에 보이는 신라 구원을 명분으로 한 400년 고구려군 5만명의 낙동강유역 출병도 기실은 백제의 사주를 받은 왜 세력의 신라 침공이라는 유인책의 덫에 걸린 것이었다. 이때를 놓치지 않고 후연(後燕)이 고구려의 배후를 기습하여 서쪽 700여리의 땅을 일거에 약취하고 말았다. 고구려의 낙동강유역 진출은 이로 인해 실패로 돌아갔다.

당시 백제는 왜·후연과 연계하여 고구려와 신라에 맞서고 있었다. 400년 이후 후연과 고구려는 요동 지역의 지배권을 놓고 사투를 벌였다. 그렇지만 후연은 고구려에 시종 밀리고 있었을 뿐 아니라 대릉하 방면의 숙군성까지 빼앗겼고, 심지어는 지금의 베이징인 연군(燕郡)까지 공격을 받았을 정도로 수세에 놓였다. 다급한 후연이 고구려의 앙숙인 백제에 지원을 요청함에 따라 백제군은 요서 지역에 진출해서 고구려의 서진(西進)을 막고자 했다.

그런데 그 직후 붕괴된 후연 정권의 후신이자 고구려 왕족 출신인 고운의 북연 정권은 408년에 고구려와 우호관계를 맺었다. 돌변한 상황에 후연을 지원할 목적으로 요서 지역에 출병한 백제군의 입장이 모호해졌다. 결국 백제군은 기왕에 진출한 요서 지역에 대한 실효 지배의 과정을 밟게 되었다. 그 산물이 요서 지역의 진평군이었다. 그러고 보면 '고구려가 요동을 경략하자 백제는 요서를 경략했다.'는 구절은 정확한 기록인 것이다.

488년과 490년에 백제가 북위의 기병 수십만의 침공을 격퇴하고 해상전에서 승리한 전쟁은 진평군을 에워싼 전투가 분명하다고 본다. 이러한 점을 고려할 때 요서 지역의 진평군은 북중국을 통일한 북위 정권이 들어선 이후에도 존속했던 것 같다.

진평군의 소멸 시기는 연구 과제로 남았다. 그렇지만 우리나라 역사상 최초의 해외파병이었던 백제의 요서 진출은 우리 역사 무대의 공간적 범위가 한반도를 뛰어넘었을 정도로 국제성을 지녔음과 더불어 해양강국의 위용을 확인시켜 주었다는 점에서 의미가 크다.(2)

서울신문, 이도학교수, [시론] 백제의 요서(遼西) 경략을 역사에서 지우려하지 마라, 2010. 10. 22.

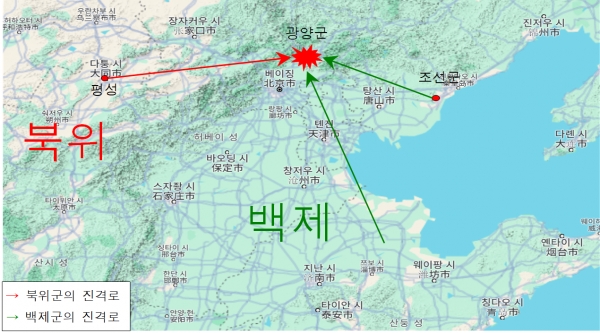

488년 당시 전황을 정리해 보면 북위는 당시 수도였던 평성(平城, 오늘날 중국 산서성 대동시)에서 태행산맥을 넘어 오늘날 북경시 밀운구 동북쪽의 백제 광양군을 공격했다.

이에 인근에 있던 조선태수 양무가 급하게 구원을 왔고 백제 중앙정부도 저근, 부여고(扶餘古), 부여력, 부여고(扶餘固) 등 4인의 장수에게 구원병을 이끌고 휘하 참모로 회매(會邁)를 대동해 방어하도록 한 것으로 보인다.

그리고 이 전쟁에서 백제가 북위를 상대로 크게 승리했고 중앙군을 이끌었던 저근 등 4인의 장수는 모두 왕과 제후로 봉해졌으며 광양태수 고달은 대방태수로 또 조선태수 양무는 광릉태수로 발령을 받고 참모 회매는 청하태수로 임명된 것으로 정리할 수 있을 것이다.

장수들을 왕과 제후로 봉한 동성왕

『남제서』는 백제 동성왕이 북위와의 전쟁에서 승리한 후 남제에 국서를 보내 이 사실을 통보한 내용을 인용하여 당시 상황을 간접적으로 알렸다. 물론 해당 사서는 어디까지나 중화사상(中華思想)에 찌든 중국인의 시각에서 작성되었기 때문에 실제 동성왕이 쓴 원문과는 차이가 있을 것으로 보인다. 그 점을 유념해야 한다.

기록이 너무도 길기 때문에 원문 전체를 다 올리지는 못하지만 기록을 요약해서 보면 이렇다. 서기 488년 당시 북위가 백제를 침공하자 동성왕은 저근(姐瑾), 부여고(扶餘古), 부여력(扶餘歷), 부여고(扶餘固) 등 4명의 장군들을 보내 대승을 거두었다고 나와 있다.

그런데 놀라운 것은 그 이후의 논공행상 내용이다. 저근은 본래 영삭장군(寧朔將軍) 면중왕(面中王)이었는데 이 전쟁의 공적을 인정받아 관군장군(冠軍將軍) 도장군(都將軍) 도한왕(都漢王)으로 봉해졌다. 또 부여고(扶餘古)는 전쟁 전에 건위장군(建威將軍) 팔중후(八中侯)였다가 전쟁 후 영삭장군 아착왕(阿錯王)으로 봉해졌다.

그 밖에 전쟁 전 건위장군이었던 부여력은 전쟁 후 용양장군(龍驤將軍) 매로왕(邁盧王)으로 봉해졌고 전쟁 전 광무장군(廣武將軍)이었던 부여고(扶餘固)는 건위장군 불사후(弗斯侯)로 봉해졌다. 즉, 동성왕이 백제 장군들을 왕과 제후로 봉했다는 내용이 담긴 것이다. 이 말은 곧 백제의 임금은 황제였음을 뜻하는 것으로 백제가 제국(帝國)이었음을 보여준다.

그런데 한국사데이터베이스에는 봉왕, 봉후된 4명의 백제 장군들의 영지를 모조리 한반도 안에 있었던 곳으로 왜곡해 놓았다. 먼저 저근의 첫 번째 영지인 면중에 대해 한국사데이터베이스는 이렇게 주석을 달아놓았다.

“王, 侯와 관련된 地名으로 보아 武珍州로 比定하는 견해가 있다.(末松保和, 『任那興亡史』) 武珍州는 全羅南道 光州가 되거니와, 文章의 內容으로 보아 地名으로 보는 것도 무리가 없다. 이것은 百濟의 中央統治制度 및 地方의 行政統制라는 측면에서 거듭 연구를 해야할 問題이다. 한편 이러한 類의 地名比定은 百濟의 海外經略說과 관련하여 批判的인 見解가 강력히 대두되고 있음에 주목을 要한다."

면중의 위치는 무진주 즉, 광주라는 것인데 근거는 없다. 그냥 일제 식민사학자였던 스에마쓰 야스카즈가 자신의 책인 『임나흥망사』에다 아무 근거 없이 말한 것이 고작이다. 그래놓고 “한편 이러한 류의 지명비정은 백제의 해외경략설과 관련하여 비판적인 견해가 강력히 대두되고 있음에 주목을 요한다.”는 말을 덧붙여 어물쩍 빠져나가고 있다.

만약 백제의 해외경략설을 사실로 보고 있었다면 윤내현 교수 같은 다른 사람 말을 인용했을 것이지 일제 식민사학자 스에마쓰 야스카즈 같은 사람의 말을 인용하지는 않았을 것이다. 저근의 새 영지인 도한에 대한 주장은 이렇다.

“都漢에 가까운 地名을 『三國史記』「地理志」에서 찾아보면 武州에서 자료를 얻을 수가 있다. 하나는 分嵯郡의 屬縣으로 豆肹縣이 있고 또 하나는 發羅郡의 屬縣으로 豆肹縣이 있다. 前者는 全羅南道 高興地方으로 보고 있으며, 後者는 羅州地域으로 잡고 있다.(井上秀雄, 『東アジア民族史』p.221)”

도한은 분차군 속현인 두힐현 혹은 발라군의 속현 두힐현으로 전남 고흥군 혹은 나주시라는 것이다. 이에 대한 근거는 물론 없고 그냥 아무렇게나 막 찍은 것이다. 이 주장의 근거 역시 일본인 학자인 이노우에 히데오다. 도한이 두힐현이랑 같은 곳이란 근거는 발음이 비슷한(?) 것밖에 없다. 부여고(扶餘古)의 첫 번째 영지인 팔중에 대한 해석도 별반 다르지 않다.

“末松保和는 武州 發羅郡이 가장 가깝다고 보고 있다. 鮎貝房之進은 이를 半奈夫里縣에 比定하고 있다.(「三韓古地名考補正を讀む」) 이들을 현 지명과 대비하여 보면 發羅는 지금 全羅南道 羅州이며, 半奈夫里는 羅州郡 潘南面으로 보고 있다. 이러한 類의 地名比定은 百濟 大王制下의 ‘王’·‘侯’의 存在와 관련하여 흔히 거론되고 있다. 한편 최근 學界 일각에서 百濟王侯制의 존재를 百濟의 大陸 및 日本列島에로의 海外經略說과 연관, 고찰하는 경향이 강력히 대두되고 있음에 비추어, 종래의 地名 比定 또한 再考되어야 한다.”

즉, 전라남도 나주시라는 것인데 물론 이 역시 근거는 없다. 일본인 학자 스에마쓰 야스카즈와 아유카이 후사노신이 멋대로 비정한 게 전부다. 그래놓고 역시 어물쩍 백제의 해외경략설을 지나가는 식으로 언급하며 책임 회피를 하고 있을 뿐이다. 새로운 임지인 아착에 대한 주석은 이렇다.

“『三國史記』「地理志」百濟條에는 이와 비슷한 이름으로 阿次山郡이 있다. 이곳은 務安郡 押解面으로 비정하고 있다.(井上秀雄, 『東アジア民族史』p.221)”

아착은 백제의 아차산군(阿次山郡)으로 그 위치는 전라남도 무안군 압해면이라는 것이다. 그 근거는 역시 없다. 오로지 이노우에 히데오의 일방적인 주장만이 전부일 뿐이다. 부여력의 임지인 매로는 이렇게 비정했다.

“『三國史記』「地理志」百濟條에는 馬西良縣이 있다. 이는 沃溝郡 沃溝邑이다. 이와 비슷한 地名으로는 馬斯良縣이 있으며 이는 寶城郡 會泉面으로 比定되고 있다. 또 다른 견해로는 이것을 全南 長興郡 冠山面으로 보려는 사람도 있다.(井上秀雄, 『東アジア民族史』p.221)”

매로는 백제의 마서량현이며 그 위치는 전라북도 옥구군 옥구읍이고 다른 견해로 전라남도 보성군 회천면 혹은 장흥군 관산면이라는 견해가 있다는 것인데 이러한 주장 역시 근거는 없다. 오로지 이노우에 히데오가 마음대로 찍은 것에 불과하다. 마지막으로 부여고(扶餘固)의 임지 불사에 대한 주석은 이렇다.

“比自伐에 比定한다면 이것은 全羅北道 全州가 된다. 물론 比自伐은 昌寧의 古名이지만 이것은 해당되지가 않는다. 위의 이름과 유사한 것으로 分嵯郡이 있는 바, 이는 全羅南道 長興郡 冠山面에 비정되고 있다.”

이 역시 발음 비슷한 것 외에는 아무런 근거가 없다. 전라도 지역이 크면 얼마나 크다고 이런 곳에 4명의 왕과 제후가 존재한단 말인가? 전라남도, 전라북도에 광주광역시 면적까지 다 합쳐봤자 북경시보다 약간 더 큰 정도에 불과하다. 이런 조그만 곳에 왕과 제후를 4명씩이나 봉했다는 생각은 도대체 어떻게 할 수 있는 것인지 놀라울 따름이다.

솔직히 말해서 불사와 비사벌이 뭐가 발음이 비슷하다는 것인지도 모르겠고 그런 발음 비슷한 것으로 지명 짜 맞추면 불사란 곳이 한 두 곳이 아니다. 브라질을 중국어로 ‘바시(巴西)’라고 하는데 불사를 중국어로 읽으면 ‘푸시’가 된다. 어떤 이가 보기엔 이 두 발음도 비슷해 보이는데 저런 식으로 논증하면 불사는 지금의 브라질이란 주장도 충분히 가능할 것이다.

결국 이러한 일본인 학자들의 주장은 백제는 한반도 호남 지방에 있었던 소국이라고 미리 못을 박아둔 상태에서 『삼국사기』 《지리지》를 뒤적거려 대충 발음 비슷한 지명들을 짝지어서 아무 곳에나 비정한 것에 가깝다 할 수 있다. 즉, 아무런 과학적 근거가 없다는 뜻이다.

백제가 공격을 받은 지역은 북경시 일대

그런데 위 내용보다 더 쇼킹한 내용은 동성왕이 보낸 두 번째 표문에 있다. 이 역시 488년 전쟁이 끝난 후 논공행상 및 인사 이동 조치에 담긴 것이다. 앞서 언급한 4명의 장수 외에 3명의 장수가 더 언급되는데 아마 이들이 북위군을 상대로 공성전을 벌였고 저근을 비롯한 4명의 장수가 야전을 이끈 것으로 판단된다.

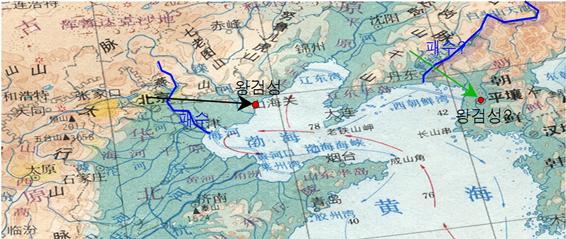

추가로 언급된 3명의 장수는 건위장군 광양태수(廣陽太守) 겸 장사(長史) 직의 고달(高達)과 건위장군 조선태수(朝鮮太守) 겸 사마(司馬) 양무(楊茂), 선위장군(宣威將軍) 겸 참군(參軍) 회매(會邁)라는 인물이다. 이들이 언급된 것으로 볼 때 서기 488년 당시 북위가 쳐들어간 곳은 백제의 광양군과 조선군으로 추정된다. 그럼 이 2곳의 위치를 알면 전쟁이 발생한 지역도 알 수 있을 것으로 보인다.

먼저 광양군의 경우 이 지명은 조선시대 지리서인 『동국여지승람』 등에도 등장하지 않는 지명이다. 전라남도 광양시는 한자가 다르다. 이로 볼 때 고달이 태수를 지냈던 광양군은 한반도의 지명이 아닐 가능성이 많다. 그런데 『중국고금지명대사전』에는 광양군의 기록을 찾을 수 있다.

“① 한나라 때 광양국(廣陽國)을 설치했고 후한 때 군으로 삼았으며 삼국의 위나라가 연국(燕國)으로 삼았다. 옛 치소는 지금의 북경시 대흥현(大興縣) 서남쪽에 있었다. ② 북위가 설치했고 북제가 폐지했다. 옛 치소는 지금의 북경시 밀운현 동북쪽에 있다.”

약간의 차이는 있지만 모두 북경시 일대에 있었다고 볼 수 있다. 이 시절은 북위가 있었던 시절이므로 아마도 두 번째 기록이 좀 더 사실에 부합하리라 본다. 그 밖에 오늘날 북경시와 천진시 사이에 위치한 하북성 낭방(廊坊)시에도 광양구가 존재한다. 가만히 보면 앞서 살펴본 백제 요서군 지역과 거의 비슷한데 이로 볼 때 북위가 공격한 지역이 백제 요서군 지역임을 알 수 있다.

다음은 조선군의 위치를 찾아보도록 하자. 조선군의 경우는 『중국고금지명대사전』에선 찾아볼 수는 없다. 이는 진평군과 마찬가지로 중국 왕조와는 관계가 없는 순수한 백제의 지명으로 보인다. 다만 조선현의 기록은 있는데 이 역시 진평군과 마찬가지로 백제가 조선현을 점령하고 조선군을 설치한 것으로 보인다. 조선현의 기록은 이렇다.

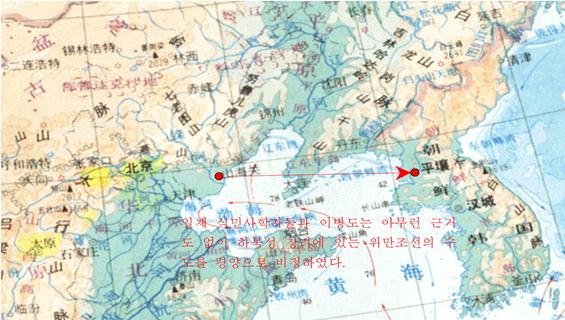

“① 한나라가 설치했고 후한과 진나라까지 이어졌다. 『괄지지(括地志)』에 ‘고구려 왕험성이다. 즉, 고조선 왕험성이다.’고 하였다. 곧 지금의 평양이다. ② 북위가 조선 백성을 이곳으로 옮기고 조선현을 설치했고 북제가 폐지했다. 옛 성이 지금의 직예성 노룡현 동쪽에 있다.”

본래 조선현이란 곳은 낙랑군의 속현이었는데 아무래도 낙랑군 조선현이었던 곳이 후에 북위 시절에 백제의 조선군이 된 것이 아닌가 생각된다. 다만 ①의 기록은 고의적인 역사 왜곡인데 위만조선의 수도인 왕험성은 《사기집해》에 ‘창려(昌黎)에 험독현(險瀆縣)이 있다.’고 말했다. 이 말은 창려가 험독현이고 그곳에 왕검성이 있었단 뜻이다. 《사기색은》에는 더 자세히 말하고 있다.

“위소(韋昭)가 이르기를, ‘험독은 옛 도읍의 이름이다.’ 서광(徐廣)이 말하기를 ‘창려에 험독현이 있다.’고 하였으며, 응소는 지리지의 주(注)에서 ‘요동의 험독현은 조선왕의 옛 도읍이다.’라 하였고, 신찬(臣瓚)은 ‘왕험성은 낙랑군 패수 동쪽에 있다.’고 하였다.”

즉, 조선왕의 도읍인 왕검성이 험독현에 있으며 현재 창려에 있다는 뜻이다. 이 창려현이란 곳은 현재 하북성 진황도시에 아직도 남아 있는 곳이다. 험독이란 말의 뜻은 물길이 험하다는 뜻인데 그래서 중국에서는 왕검성을 왕험성이라고 불렀던 것이다.

②의 기록을 보면 하북성 진황도시 노룡현 동쪽에 조선현이 있다고 했는데 창려현은 노룡현의 동남쪽에 있다. 이로 볼 때 위만조선의 왕검성에서 유래한 낙랑군 조선현과 북위의 조선현은 서로 같은 곳임을 알 수 있다. 이로 볼 때 양무가 태수를 지냈던 조선군은 하북성 진황도시 일대로 추정된다.

위치를 볼 때 서기 488년에 북위가 공격한 지역은 고달이 태수로 있었던 광양군이었고 조선태수 양무는 인근에서 고달을 지원한 사람이며 저근을 비롯한 4인의 장수는 백제 중앙 정부에서 파견된 병력을 이끌고 북위군을 섬멸한 것으로 보인다. 그리고 회매라는 인물은 참군이라고 한 것으로 보아 저근을 비롯한 4인의 장수를 도와 작전 수립을 담당한 것으로 보인다.

북경에서 상해까지 이른 백제의 영토

이후 이들은 논공행상을 거쳐 다른 곳으로 발령을 받게 되는데 이번엔 그들이 발령을 받아 떠난 곳의 위치를 알아볼 필요가 있다. 먼저 회매가 태수로 부임하게 된 청하군의 경우 이 역시도 한반도에는 없었던 지명으로 『동국여지승람』을 비롯한 여러 지리서에 전혀 나오지 않는다. 그러나 『중국고금지명대사전』에서 청하군의 위치를 찾으면 이렇다.

“① 한나라가 설치했고 지금의 직예성 청하(清河), 고성(故城), 조강(棗強), 남궁(南宮), 산동성 청평(清平), 은현(恩縣), 관현(冠縣), 고당(高唐), 임청(臨清), 무성(武城)의 땅이다. 치소는 청양(清陽)이다. 후한이 청하국으로 삼았으나 북위가 다시 군으로 삼았다. 옛 치소는 지금의 직예성 청하현 동쪽이다. 수나라가 폐지했으나 얼마 후 다시 설치했고 치소를 청하로 삼으니 지금의 청하현 북쪽 10리에 있다. 원나라가 폐지했다. ② 남조 송나라가 설치했다. 치소는 반양성(般陽城)이며 북위가 동청하군(東清河郡)으로 고쳤고 북제가 폐지했다. 즉, 지금의 산동성 치천현(淄川縣)의 치소이다. ③ 북위가 설치했고 아울러 현을 설치했다. 옛 치소는 지금의 하남성 상성현(商城縣) 동쪽이다.”

3곳 모두 북위와 조금씩 관련이 있는데 ②의 경우는 북위 때엔 청하군이 아니라 ‘동청하군’이었으므로 후보에서 제외된다. ③의 경우는 위치가 하남성 신양시 상성현이라고 했는데 뒤에서 살펴볼 북위 광릉군 동남쪽에 위치해 있는 곳이다. ①의 경우는 지금의 하북성 형태시 청하현을 말하는데 광양군에서 남쪽으로 내려가면 나오는 곳이다. ①이 좀 더 가능성이 높아 보인다.

다음으로 조선태수 양무가 발령을 받아 새로이 태수로 부임하게 된 광릉군의 위치를 알아보도록 하자. 광릉군 역시 『동국여지승람』을 비롯한 여러 지리서에 전혀 나오지 않는 지명으로 한반도에 없었던 지명이다.

그러나 『중국고금지명대사전』에서 광릉군의 위치를 찾으면 이렇다.

“① 한나라의 광릉국(廣陵國)이었고 후한 때 군으로 고쳤다. 치소는 광릉으로 옛 성이 지금의 강소성 강도현(江都縣) 동북쪽에 있었다. 진나라 초기에 치소를 회음(淮陰)으로 옮기니 강소성 회음현 동남쪽 50리에 있었다. 동진 때 다시 지금의 강도현으로 치소를 옮겼다. 수나라가 양주(揚州)를 설치했고 또 강도군으로 고쳤다. 당나라가 다시 양주를 설치했다가 광릉군으로 고쳤고 또 양주로 고쳤다. 송나라는 양주 광릉군이라 했다가 후에 폐지했다. ② 북위에서 설치한 곳으로 광릉성 항목을 참조하라.”

역시 북위 때의 기록이므로 ②의 기록이 시키는 대로 광릉성 항목을 살펴보도록 하자. 광릉성의 기록은 다음과 같다.

“① 직예성 문안현(文安縣) 서북쪽 20리에 있었고 신진현(新鎭縣)과 경계를 접하고 있다. 송나라 때 이곳에 군량을 모았고 익진관(益津關)이 지키게 했다. ② 지금의 하남성 식현(息縣)의 치소이다. 본래 한나라 신식현(新息縣)의 땅이다. 북위가 광릉군을 설치했으나 양나라가 이기고 이내 군으로 삼았다. 그 후로 항상 땅을 두고 전쟁이 일어났다. 북주가 광릉을 빼앗고 마침내 신식현을 이곳으로 옮겼고 식주(息州)를 설치하고 군을 폐지했다.”

즉, 광릉군은 오늘날 강소성 양주(揚州)시 강도구와 하남성 신양(信陽)시 식현 2곳에 있었다는 것을 알 수 있다. 둘 중 어느 곳이 합당할까? 우선 전자의 기록을 보면 이상한 점을 발견할 수 있다. 전자의 기록을 보면 전한 → 후한 → 서진 → 동진까지는 변천 양상이 상세하게 기록되어 있는데 동진∼수나라 때까지의 변천 양상은 전혀 기록이 없다.

동진이란 나라는 317년에 건국되어 420년에 멸망한 나라이고 수나라는 581년에 건국되어 618년에 멸망한 나라이다. 즉, 160∼300년간의 기록이 뻥 비어있는 셈이다. 이것을 단순히 그 200∼300년 동안 어떠한 행정구역 변화 없이 그대로 유지했기 때문이라고 봐야 할까? 마침 동성왕이 재위한 기간이 그 사이 기간에 해당한다.

그리고 북위란 나라는 386년에 건국되어 534년에 멸망한 나라인데 꼭 동진과 수나라 사이에 존속했던 나라였다. 그 북위가 설치한 광릉군이 하남성 신양시 식현에 있었다고 한다. 혹 동진∼수나라 사이에 강소성에 있었던 광릉군이 중국 왕조의 영토가 아니라 다른 나라에 속해 있었고 그 때문에 북위가 하남성 신양시에 제 2의 광릉군을 설치한 것이 아닐까? 오히려 이렇게 생각하는 게 더 합당하다고 생각한다.

이로 볼 때 광릉군은 오늘날 강소성 양주시에 있었다고 보는 게 합당할 것이다. 과연 현재도 중국 지도를 보면 과거 강도현이었던 곳은 현재 강도구로 이름이 바뀌었는데 그 강도구 바로 서남쪽에 지금도 광릉구가 있다. 이로 볼 때 과거 강도현이란 곳은 지금의 양주시 강도구와 광릉구 두 곳을 모두 포함하고 있던 곳이었고 세월이 흐르면서 둘로 나뉜 것으로 볼 수 있다.

이 광릉군은 중국 제2의 도시라 할 수 있는 상해에서 서북쪽으로 직선거리 231km 지점에 있다. 백제 동성왕이 이곳에도 태수를 임명했다는 것은 결국 오늘날 북경에서 상해에 이르는 지역이 모두 백제의 영토였음을 말해주는 것이다. 대륙백제의 영토가 얼마나 넓었는지 이 기록을 통해 알 수 있다.

그리고 마지막으로 광양태수 고달이 발령을 받아 새로 부임하게 된 대방군의 위치를 알아볼 필요가 있다. 과거 대방군의 위치에 대해선 오늘날 황해도로 여기는 경우가 많았다. 하지만 정말로 대방군은 지금의 황해도에 있었던 군이었을까? 그 점을 따져보지 않을 수 없다.

대방군은 후한 말 요동 군벌 공손강이 설치

대방군의 위치가 중요한 이유는 그곳이 바로 백제가 건국된 곳이기 때문이다. 중국 25사 중 『주서』와 『북사』, 『수서』 등 여러 사서엔 공통적으로 구태(仇台)라는 인물이 대방의 옛 땅에 백제를 세웠다고 기록되어 있다. 이 대방군이란 행정구역은 후한 말 요동 지역의 군벌이었던 공손강(公孫康)이 설치한 것으로 기록되어 있다.

『후한서』에 따르면 후한 말 때 요동 지역의 군벌이었던 공손강(公孫康)이 낙랑군의 속현이었던 둔유현(屯有縣) 남쪽의 거친 땅을 분할하여 신설한 군이라고 기록되어 있다. 국사학계에선 낙랑군의 위치를 지금 북한의 평양 일대라 하고 대방군은 그 남쪽의 황해도라고 주장하고 있다. 덕분에 국내에 시판되는 『삼국지』를 보면 중국의 삼국시대 당시 한반도 서북부까지도 위나라 영토로 표시되어 있다.

하지만 낙랑군은 한반도에 있었던 행정구역이 아니다. 이는 추후 기회가 될 때 더 자세히 설명하겠지만 우선 여기서 간략하게 짚어보도록 하자. 먼저 『한서』 《지리지》에는 낙랑군이 유주(幽州)에 속해 있다고 기록되어 있는데 이 유주에 속한 군으로는 탁군(涿郡), 발해군(渤海郡), 대군(代郡), 상곡군(上谷郡), 어양군(漁陽郡), 우북평군(右北平郡), 요서군(遼西郡), 요동군(遼東郡), 현도군(玄菟郡), 낙랑군(樂浪郡)이고 후국으로 광양국(廣陽國)이 있다고 한다.

그런데 일반적으로 유주라는 행정구역은 지금의 중국 하북성 지역을 일컫는 것으로 알려져 있다. 실제 유주에 속했다는 군국들 중 낙랑군, 현도군, 요서군, 요동군을 제외한 나머지 군국들은 모두 지금의 북경시 주변에 있는 것으로 『중국고금지명대사전』에 기록되어 있다. 그런데 유독 낙랑군, 현도군, 요서군, 요동군 이 4개 군만 따로따로 만주 지방과 한반도에 있었을 가능성은 낮다.

또한 공손강은 앞서 말했듯이 요동 지역의 군벌이었는데 낙랑군이 그의 세력권 안에 있었기에 그가 마음대로 대방군을 신설할 수 있었을 것이다. 즉, 낙랑군은 요동 지역에 있어야 한다는 뜻이다. 실제로 서기 30년에 발생한 왕조(王調)의 난 당시 『후한서』《광무제본기》에는 주석으로 “낙랑군은 옛 조선국이다. 요동에 있다.(樂浪郡故朝鮮國也在遼東)”고 했다.

그러니 공손강이 낙랑군 지역을 자신의 세력권에 넣고 대방군을 신설할 수 있었던 것이다. 이 낙랑군에는 패수(浿水)라는 강이 흐르는데 『수경』에 기록된 패수의 기록은 다음과 같다. 패수는 위만조선이 한나라와 경계를 이룬 곳이자 낙랑군의 위치를 알 수 있는 단서를 제공하는 곳이다.

“패수는 낙랑 누방현(鏤方縣)에서 나와 동남쪽으로 임패현(臨浿縣)을 지나 동쪽으로 바다로 들어간다.(浿水出樂浪鏤方縣東南過臨浿縣東入于海)”

즉, 패수란 강은 낙랑군 누방현 일대에서 발원해 동남쪽으로 임패현을 지나 동쪽으로 흘러 바다로 들어간다는 기록이다. 『사기』 《조선열전》에 적힌 위만조선과 한나라 사이의 전쟁을 보면 한나라 육군사령관 순체(荀彘)가 패수 서쪽에서 위만조선의 군대와 만나 전투를 치른 후 왕검성의 서북쪽을 포위했고 수군사령관 양복(楊僕)이 왕검성의 남쪽을 포위했다고 한다.

중요한 것은 순체가 전투를 벌인 지역이 패수 ‘상류’라고 기록되어 있다는 점이다. 즉, 패수란 강은 왕검성의 서북쪽에서 남쪽으로 흐르는 강이어야 하는 셈이고 『수경』의 기록대로 동남쪽으로 흐르는 강인 셈이다. 위만조선의 수도 왕검성은 하북성 진황도시 창려현이라 했으니 패수 또한 그 인근에 있는 강이어야 한다.

아마도 조백하(潮白河)가 낙랑군과 관계 있는 패수였을 것으로 보인다. 조백하의 상류는 현재 북경시 밀운구의 밀운수고(密雲水庫) 일대인데 그곳에서 동쪽으로 가면 왕검성이 있었던 하북성 진황도시 창려현의 서북쪽에 닿게 되니 진로가 자연스럽게 그려지기 때문이다.

애초에 대방군을 신설한 공손강의 근거지였던 요동군이 지금의 하북성 진황도시 인근이었다는 점을 감안하면 낙랑군과 대방군 역시 그 일대에서 찾을 수밖에 없다. 이로 볼 때 본래 낙랑군은 조백하 동쪽에 위치했고 대방군은 그 남쪽에 있었던 것으로 보인다. 아마도 현재 하북성 당산시와 천진시 사이에 위치했을 것으로 보인다.

다시 한 번 488년 당시 전황을 정리해 보면 북위는 당시 수도였던 평성(平城, 오늘날 중국 산서성 대동시)에서 태행산맥을 넘어 오늘날 북경시 밀운구 동북쪽의 백제 광양군을 공격했다.

이에 인근에 있던 조선태수 양무가 급하게 구원을 왔고 백제 중앙정부도 저근, 부여고(扶餘古), 부여력, 부여고(扶餘固) 등 4인의 장수에게 구원병을 이끌고 휘하 참모로 회매(會邁)를 대동해 방어하도록 한 것으로 보인다.

그리고 이 전쟁에서 백제가 북위를 상대로 크게 승리했고 중앙군을 이끌었던 저근 등 4인의 장수는 모두 왕과 제후로 봉해졌으며 광양태수 고달은 대방태수로 또 조선태수 양무는 광릉태수로 발령을 받고 참모 회매는 청하태수로 임명된 것으로 정리할 수 있을 것이다.

굿모닝충청, 조하준기자, [대륙백제 이야기 ④] 북경에서 상해까지 이른 백제의 영토 - 장수들을 왕과 제후로 봉한 백제 동성왕, 2024.01.27

앞선 기사에서 서기 488년에 백제가 북위와 전쟁을 벌여 크게 승리했고 당시 백제가 차지했던 대륙 영토는 오늘날 중국 북경에서 상해에 이를 정도로 매우 넓은 지역이었음을 확인한 바 있다. 『삼국사기』와 『자치통감』 등에는 백제와 북위 사이의 전쟁에 대해 488년에 발생한 것만 기록되어 있다.

하지만 『남제서』에 따르면 백제와 북위 사이의 전쟁은 2년 후인 490년에 한 번 더 있었던 것으로 기록되어 있다. 그리고 이 490년의 전쟁은 488년 당시 전쟁보다 더욱 규모가 컸던 것으로 기록되어 있다. 그럼 기록을 통해 서기 490년에 발생한 2차 백제-북위 전쟁에 대해서 살펴볼 필요가 있다.

북위군의 시체가 평원을 붉게 물들이다

서기 490년의 전쟁 결과 또한 백제 동성왕이 남제에 보낸 국서에 보다 자세하게 기록되어 있다. 『남제서』에 따르면 당시 북위가 수십만 명의 기병을 동원해 백제를 공격했는데 이 때 동성왕이 장수 사법명(沙法名), 찬수류(贊首流), 해례곤(解禮昆), 목간나(木干那)를 파견하여 군사를 거느리고 위나라 오랑캐 군사를 기습해 큰 승리를 거두었다고 기록되어 있다.

여기서 주목할 것이 북위가 수십만 명의 기병을 동원했다는 것이다. 이로 볼 때 당시 북위가 이끈 군대는 육군이었을 가능성을 더욱 높여준다. 수십이라고 하면 10의 몇 배를 뜻하므로 당시 북위가 백제를 공격할 당시 동원한 병력 숫자는 최소 20만 명 이상이라고 볼 수 있다. 이는 서기 660년 백제 멸망 당시 당나라 소정방(蘇定方)이 이끌고 온 13만 대군보다 더 많은 숫자다.

당시 전함 1척에 승선할 수 있는 인원은 대략 80~100명으로 순수하게 사람만 싣고 간다고 해도 2,000척 이상의 배가 필요하고 거기에 그 병사들이 육지에서 탈 말과 먹을 식량, 공성무기 등까지 싣는다고 고려하면 그보다 몇 배나 더 많은 전함이 필요하다.

남조와 대치 중인 상황에서 20만 이상의 대병력을 빼낼 여력이 있을지도 의문이고 그렇게 수천 척의 배를 건조해서 바다 건너 백제를 공격해 얻을 만한 이득이 있을지도 모르겠다. 그리고 그보다 더 중요한 것은 따로 있다. 바로 당시 중국의 배와 항해술에 관한 문제이다.

......

백제 동성왕은 서기 490년에 북위와 두 번째 전쟁을 치른 후 5년이 지난 495년에 국서를 통해 이 사실을 알렸다. 그 때 동성왕이 전한 상황을 보면 서기 490년에 북위가 다시 백제를 공격했는데 이 때 동성왕은 사법명을 비롯한 4명의 장수를 보내 북위군을 격파했다고 한다. 당시 백제가 얼마나 큰 승리를 거두었는지 북위군의 시체가 들판에 쌓이고 그 피로 들판을 붉게 물들였다(僵尸丹野)고 기록되어 있다.

그리고 동성왕은 이 때 공을 세운 4명에게 적절한 논공행상을 했는데 먼저 사법명을 정로장군(征虜將軍) 매라왕(邁羅王)으로 봉하고 찬수류는 안국장군(安國將軍) 벽중왕(辟中王), 해례곤은 무위장군(武威將軍) 불중후(弗中侯), 목간나는 광위장군(廣威將軍) 면중후(面中侯)로 봉해 역시 왕과 제후로 책봉했다고 기록되어 있다.

다만 이 때 이 4명의 장수들이 기록한 군공을 보면 목간나가 “항구와 배들을 빼앗는” 군공을 세웠다고 기록되어 있는데 이 기록을 두고 북위가 해군을 동원했다고 주장하는 사람들이 있다. 하지만 앞서 말했듯이 당시 중국의 전함들은 먼 바다를 항해하기에 부적합한 배였다. 또한 항구와 배들을 빼앗았다고만 했지 전투가 바다에서 일어났다고 하지도 않았다.

서기 490년 당시 북위가 분명히 수십만 기병을 동원해 백제를 공격했다고 했으니 당시 북위의 주력군은 엄연히 기병 즉, 육군이었다. 그리고 그 기병이 바다를 건너와 상륙했다는 것도 없다. 수전(水戰)은 바다 뿐 아니라 강이나 호수 위에서 싸운 것도 포함된다.

그리고 위 4명의 장수를 도와서 전투에 임한 것으로 보이는 용양장군(龍驤將軍) 낙랑태수(樂浪太守) 겸 장사(長史) 모유(慕遺)와 건무장군(建武將軍) 성양태수(城陽太守) 겸 사마(司馬) 왕무(王茂), 참군(參軍) 겸 진무장군(振武將軍) 조선태수(朝鮮太守) 장새(張塞), 양무장군(揚武將軍) 진명(陳明) 등 4명의 장군이 더 언급된다.

조선군은 앞서 봤듯이 본래 양무가 태수로 있었는데 양무가 오늘날 상해시 근처의 광릉군으로 전출된 후 장새가 새로이 조선태수로 부임한 것으로 보인다. 그리고 그와 더불어 낙랑태수 모유와 성양태수 왕무, 양무장군 진명 등이 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나 등 4인의 장수를 도와 전쟁을 승리로 이끈 것으로 보인다.

호남과 충청도에 왕과 제후가 8명이나 있었다고?

이제 사법명 등 4인의 장수가 왕과 제후로 봉해진 지역과 나머지 태수들의 위치를 알아볼 필요가 있다. 한국사데이터베이스에선 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나 등이 왕과 제후로 분봉된 지역을 또 한반도 안으로 왜곡해 놨다. 먼저 사법명의 영지인 매라에 대한 주석을 보도록 하자.

“이것은 註 9)에서 언급한 邁盧와 매우 유사하다. 그러나 이 경우 ‘龍驤將軍 邁盧王’인데 반해 여기서는 ‘征虜將軍 邁羅王’으로 表記가 되어 있어 將軍의 稱號에 차이가 나고 있다. 또한 邁羅가 邁盧와 同一한지는 더 검토를 해야할 것 같다.”

칭호가 다르면 다른 곳일 가능성을 배제할 수도 없고 애초에 매로가 한반도 안의 지명이란 것도 스에마쓰 야스카즈가 멋대로 비정한 것에 불과하다. 그럼에도 불구하고 한반도 안에서 찾겠다고 머리를 싸매는 것은 연목구어(緣木求魚)에 불과한 한심한 행태로 보인다. 그 다음은 찬수류의 영지인 벽중에 대한 주석이다.

“이와 유사한 地名으로는 『三國史記』「地理志」에서 碧骨郡을 들 수가 있다. 이는 현재의 全羅北道 金堤郡 金堤邑으로 알려지고 있다.(井上秀雄, 『東アジア民族史』p.226)”

벽중의 위치는 벽골군 즉, 전라북도 김제군이라는 것인데 이 역시 이노우에 히데오의 일방적인 주장에 불과하다. 두 곳이 같은 곳이란 근거는 오로지 ‘벽’자 하나밖에 없으며 그나마도 벽중의 벽은 ‘임금 벽’이고 벽골군의 벽은 ‘푸를 벽’이다. 서로 다른 한자인데 어떻게 벽중이 벽골군이 된다는 것인지 이해가 되지 않는다.

결국 벽중이 벽골군이란 근거는 아무런 근거가 없다는 것을 확인할 수 있다. 그 다음 해례곤의 영지인 불중에 대한 주석을 보도록 하자.

“註 10)에서 본 바 있는 弗斯와 유사한 것이지만 확실하게 단정은 할 수가 없다.(井上秀雄, 『東アジア民族史』p.226)”

이 역시 이노우에 히데오의 말을 인용한 것인데 본인도 자신이 없는지 한 발 빼고 있다. 애초에 불사가 전라북도 전주시라는 것 자체가 근거가 없는 주장인데 불중이 불사와 유사한 것이란 말이 근거가 된다고 보는지 묻고 싶다. 목간나의 영지는 면중인데 이미 앞에서 설명했으니 여기선 생략한다.

이렇게 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나의 영지가 전라도 일대에 있었다는 것 역시 일본인 학자들이 아무 근거 없이 발음 비슷한 것을 짜맞춰 멋대로 우긴 것에 불과하다는 것을 확인할 수 있다. 호남 전역의 면적이 북경시보다 약간 더 큰 정도에 불과하다. 그런 조그만 땅에다 왕과 제후가 무려 8명이나 된다는 것은 코미디에 불과하다고 본다.

백제가 북위와 전쟁을 한 곳은 대륙이었고 이 전쟁을 통해 백제가 석권한 땅이 지금 중국의 북경에서 상해에 이르는 지역이었음을 확인했다. 이 전쟁을 승리로 이끈 도합 8명의 백제 장군들이 왕과 후작으로 봉해진 영지는 모두 그 지역 안에 있었고 태수들도 그 지역 안에 있었던 것이다.

그럼에도 불구하고 일본인 학자들은 백제를 어떻게든 한반도 안으로 구겨 넣기 위해 골몰했고 자신들의 주장을 합리화할 목적으로 『삼국사기』 《지리지》를 악용했던 것이다. 그러나 더 큰 문제는 이렇게 일본인 학자들이 아무렇게나 주절거린 것을 지금까지도 주워섬기고 있는 한국의 주류 강단사학자들이라고 본다.

성양군의 위치는 오늘날 중국 산동반도

다음으로 태수들의 군 위치를 살펴보면 낙랑군과 조선군의 위치는 이미 앞에서 어느 정도 설명을 했다. 아마 한나라 낙랑군을 백제가 둘로 나눠 조선현 일대를 조선군으로 신설한 것으로 보이며 낙랑군은 그 남쪽으로 보인다. 모두 지금의 북경 동쪽 하북성 동북부 지역에 있었다. 그리고 새로 등장한 성양군의 위치를 『중국고금지명대사전』에서 찾으면 이렇다.

“① 한나라 초기에 설치했고 문제(文帝) 때에 성양국(城阳国)으로 삼았고 치소는 거(莒)현이다. 후한이 다시 군으로 삼았고 진나라가 동완군(东莞郡)으로 고쳤다. 북제가 폐지했고 금나라가 또 성양주를 설치했고 후에 거주(莒州)로 고쳤다. 곧 지금의 산동성 거현(莒县)의 치소이다. ② 북위가 설치했다. 성양현 항목을 참조하라.”

그리고 ②의 위치를 확인하기 위해선 성양현의 기록을 봐야 하니 성양현의 기록도 확인해 보도록 하자.

“① 한나라가 성양현(成阳县)을 설치했고 진나라가 성양(城阳)이라 했다. 북유(北刘)가 폐지했다. 옛 성이 지금의 산동성 복현(濮县) 동남쪽에 있다. ② 남조 송나라가 설치했고 남제까지 이어졌으나 지금은 없다. 마땅히 강소성 경내에 있었다. ③ 남조 송나라가 설치했으나 남제가 폐지했다. 옛 치소는 지금의 사천성 한원현(汉源县) 동남쪽 61리에 있었다. ④ 남조 송나라가 설치했고 남제까지 이어졌으나 지금은 없으며 마땅히 광동성 옛 조경부(肇庆府) 옛 경내에 있었다. ⑤ 남제가 설치했으나 지금은 없고 마땅히 호북성 경내에 있었다. ⑥ 북위가 설치했고 아울러 성양군을 설치했고 수나라가 군을 폐지했고 그 현도 얼마 후 없앴다. 지금의 하남성 비양현(泌阳县) 남쪽에 있었다. ⑦ 북위가 성양군을 설치했고 후에 양나라에 들어갔다. 성양, 의흥(义兴) 2현을 설치했으나 얼마 후 동위에 빼앗겼다. 수나라가 현을 폐했다. 옛 성이 하남성 신양현 동북에 있었다.”

북위의 성양군은 2곳인데 하나는 지금의 하남성 주마점(駐馬店)시 비양현이었고 나머지 하나는 지금의 하남성 신양시 동북쪽에 있었다는 것이다. 이 3곳의 성양군 중 어느 곳이 백제의 성양군이었을까? 먼저 한나라 때 설치되었다는 성양군의 기록을 보면 역시 진나라~북제 사이 기록이 비어 있다.

사마염(司馬炎)이 세운 진나라는 서기 265년에 건국되어 316년에 멸망한 나라이고 북제는 550년에 건국되어 577년에 멸망한 나라이다. 즉, 230~310년간의 기록이 비어있는 것이다. 이 역시 광릉군의 사례와 마찬가지로 그 기간 동안 성양군이 중국 왕조에 속해 있었던 것이 아니라 다른 나라에 속해 있었기 때문에 적고 싶어도 적을 수가 없었다고 봐야 한다.

마침 동성왕이 재위한 기간은 그 진나라~북제 사이 기간에 있다. 즉, 백제의 성양군은 바로 산동성의 성양군이었고 북위가 그 기간에 성양군을 상실했기에 하남성에 제 2의 성양군을 만들었다고 봐야 할 것이다. 성양군이 있던 곳은 중국 산동성 일조(日照)시 거현에 해당한다.

물론 지금 중국의 지도를 보면 청도(靑島)에 성양(城陽)구가 존재하긴 하지만 이 전쟁이 있었을 당시 성양군의 위치와는 조금 맞지 않는다. 본지에선 『중국고금지명대사전』에 일조시 거현이 성양군이 있던 곳이라고 했으니 그 기록을 좇아야 한다고 본다.

490년 당시 북위의 수십만 기병은 당시 수도였던 평성(平城, 오늘날 중국 산서성 대동시)에서 출발해 태원분지를 거쳐 하남성 지역으로 내려온 후 산동성 지역으로 쳐들어간 것으로 보인다. 그리고 배를 이용해 육군의 물자 보급을 하려한 것으로 보인다.

이 때 낙랑태수 모유, 조선태수 장새, 성양태수 왕무 등이 지원을 했고 백제 중앙정부에서도 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나 등에게 군사를 주어 북위군을 남북 양면으로 협공해 격파한 것으로 보인다. 앞서 목간나가 북위의 항구와 배를 빼앗는 군공을 세웠다고 했는데 아마 이 수전(水戰)은 황하에서 일어난 것으로 보인다.

그리고 『남제서』를 보면 동성왕이 국서를 통해 공을 세운 장수들을 왕과 제후로 봉했고 태수로 임명했다고 알리면서 모두 하나 같이 ‘임시로 〇〇직을 수행하는’이라고 알렸고 남제의 황제에게 “폐하께서 올바로 제수하여 주시옵소서”라고 청원했다는 식으로 기록돼 있다. 이는 모두 하나같이 중화사상(中華思想)에 따라 표현을 왜곡한 부분으로 보인다.

이 『남제서』 《백제열전》의 기록을 보면 백제-북위 전쟁 당시 남제가 한 일이라고는 그저 백제로부터 이런 사실이 있었다는 것을 전달받은 것밖에 없었다. 또한 남제는 서기 479년에 건국되어 502년에 멸망한 나라로 거의 동성왕의 재위 기간과 일치한다. 그 사이에 황제가 무려 5명이나 바뀌었다. 이런 허약한 나라가 정말 그들의 기록대로 백제의 상국 노릇을 했을지 의문이다.

신라 최치원도 인정한 백제의 대륙지배

이렇게 백제와 북위는 서기 488년과 490년에 총 두 차례의 전쟁을 치렀고 당시 백제는 오늘날 중국 북경에서 상해에 이르는 넓은 영토를 석권하고 있었다는 사실을 확인했다. 그런데 이미 신라의 대학자 최치원(崔致遠)도 그 사실을 인정하고 주장한 바 있었다.

『삼국사기』 《최치원전》에는 최치원이 당나라의 대사시중(大師侍中)에게 보내는 편지인 〈상대사시중장(上大師侍中狀)〉을 인용해 이렇게 기록하고 있다.

“고구려와 백제가 강성할 때에 강병 100만을 거느리고 남으로 오(吳), 월(越)을 침범하고 북으로 유(幽), 연(燕), 제(齊), 노(魯)를 흔들어 중국의 큰 좀이 되었다.(高麗百濟全盛之時强兵百萬南侵吳越北撓幽燕齊魯爲中國巨蠹)”

여기서 오와 월은 각각 지금의 중국 강소성과 절강성을 말하고 유, 연은 중국 하북성을 뜻한다. 그리고 제, 노는 오늘날 중국 산동성을 말한다. 다시 말해 고구려와 백제가 강성할 때 군사가 100만에 이르렀고 오늘날 중국 하북성에서 절강성에 이르는 넓은 땅을 석권했다는 뜻이다.

신라는 고구려와 백제를 멸망시킨 나라로 두 나라를 강성하게 표현할 이유가 없다는 점을 감안하면 최치원의 해당 주장은 상당히 신빙성이 있어 보인다. 실제로 이 백제-북위 전쟁 후 언급된 백제의 군이 위치한 곳을 살펴보면 낙랑군과 대방군, 조선군은 모두 유에 속하고 광양군과 청하군은 연, 성양군은 제, 광릉군은 오에 속한다. 최치원이 아무 근거 없이 말한 것이 아님을 알 수 있는 것이다.

1차, 2차 전쟁에서 모두 4명의 장수가 군대를 이끈 이유는?

또 한 가지 살필 점은 서기 488년엔 저근, 부여고(扶餘古), 부여력, 부여고(扶餘固) 등 4인의 장수가 중앙군을 이끌었고 서기 490년엔 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나 등 4인의 장수가 중앙군을 이끌었다는 것이다. 즉, 1차 전쟁과 2차 전쟁 모두 각각 4명의 장수가 중앙군을 이끌었다는 것인데 그 이유는 무엇일까?

단재 신채호 선생의 『조선상고사』가 이에 대한 답을 주고 있다. 백제도 부여와 고구려처럼 중, 전, 후, 좌, 우의 5군(五軍) 편제를 썼기 때문이다. 동성대왕 자신은 중군대원수(中軍大元帥)가 되었고 나머지 네 명의 장군들은 각기 한 군의 원수가 되었기 때문이라고 한다.

그래서 1차 전쟁 때는 저근, 부여고(扶餘古), 부여력, 부여고(扶餘固) 등 4인의 장수가 중앙군을 이끌었고 2차 전쟁 때는 사법명, 찬수류, 해례곤, 목간나 등 4인의 장수가 중앙군을 이끈 것이다. 그리고 1차와 2차 전쟁 때 모두 동성왕 자신이 중군대원수가 되어 전쟁을 총괄, 지휘했다.

대륙백제의 영토는 중국에서도 가장 기름진 옥토

그렇다면 북위가 백제를 공격한 이유가 무엇인지에 대해서 알아볼 필요가 있어 보인다. 우선 첫 번째는 서기 472년에 백제 개로왕(蓋鹵王)이 고구려와 전쟁을 위해 북위의 힘을 빌리려 했으나 북위가 거절하자 단교한 것과 연관이 있을 것으로 보인다. 하지만 그보다 더 큰 이유는 아마도 당시 백제가 차지하고 있었던 대륙 영토 그 자체에 있었을 것으로 보인다.

중국의 지형은 한반도와 달리 서고동저(西高東低) 형태를 나타내고 있다. 그런데 백제의 대륙 영토가 있었던 지역은 오늘날 중국의 북경~상해 지역으로 기름진 옥토에 해당하고 중국 인구 대다수가 이 지역에 밀집되어 있다. 오늘날 중화인민공화국을 세운 모택동(毛澤東)도 이 지역을 가리켜 “중국의 10억 인구 중 2억을 뺀 나머지 수억 명이 사는 곳”이라 했을 정도다.

또한 중국은 그 넓은 영토에도 불구하고 전국이 UTC+8(동경 120도)라는 단일 시간대를 사용하고 있다. 즉, 동쪽 끝인 흑룡강성이나 서쪽 끝인 신장위구르자치구나 모두 시차 없이 같은 시간을 쓴다는 것이다. 물론 경도의 차이가 매우 크기에 실제 자연시는 4시간의 차이가 있으나 인위적으로 단일 시간대를 쓰는 것이다.

그런데 이렇게 단일 시간대를 쓰는 이유가 중국 인구의 90%가 바로 동경 120도 부근 즉, 백제의 대륙 영토가 있는 그 지역에 모여 살고 있기 때문이라는 견해가 지배적이다. 사실상 오늘날 중국의 가주지역 대부분이 당시 백제의 지배 하에 있었다는 것을 알 수 있다. 그러니 북위가 탐을 내는 것도 어쩌면 당연한 일이다.

특히 백제와의 두 차례 전쟁이 끝난 후 북위는 평성에서 낙양으로 천도하게 되는데 낙양 역시 하남성에 위치한 황하 중류의 내륙 지역이다. 만일 중국 동부 지방이 북위의 소유였다면 북위가 굳이 내륙 지역에서 내륙 지역으로 천도할 이유는 없어 보인다.(4)

굿모닝충청, 조하준기자, [대륙백제 이야기 ⑤] 북위군을 전멸시킨 백제군 - 신라 최치원도 "고구려, 백제 전성기 시 중국 동부 지역 유린했다" 주장, 2024.02.03

('백제 동성왕의 북위와의 전쟁은 왜 역사에서 제외되었나' 화면 캡춰 )

백제 동성왕의 북위와의 전쟁은 왜 역사에서 제외되었나

<자료출처>

(1) [네이버 지식백과] 북위 군대의 두 차례 침입과 두 차례 패배 (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

(2) [시론] 백제의 요서(遼西) 경략을 역사에서 지우려하지 마라/이도학 한국전통문화학교 한국고대사 교수

(3) [대륙백제 이야기 ④] 북경에서 상해까지 이른 백제의 영토 - 굿모닝충청

(4) [대륙백제 이야기 ⑤] 북위군을 전멸시킨 백제군 - 굿모닝충청

<참고자료>

백제-북위와의 전쟁은 실재 있었는가?:플러스 코리아(Plus Korea) 2015/08/10

'여러나라시대 > 북위(선비)' 카테고리의 다른 글

| 북위(선비) (7) 세계문화유산 운강(윈강) 석굴 (9) | 2025.02.19 |

|---|---|

| 북위(선비) (6) 고구려 출신 북위 문소황태후 고조용 묘지명 확인 (33) | 2025.02.18 |

| 북위(선비) (5) 고구려 금관이 선비족에 미친 영향 (10) | 2025.02.18 |

| 북위(선비) (3) 정복왕조 출현의 전조(前兆): 흉노의 쇠퇴와 만주 선비족의 등장/ 2원통치조직의 창시: 모용선비의 연(燕) 정복왕조(北魏) 출현의 예고/이원통치체제의 유지: 첫 정복왕조 북위(拓跋鮮卑 北魏)의 출현 (8) | 2025.02.15 |

| 북위(선비) (2) 선비족도 고조선의 한 갈래, 고구려와 형제 우의 나눠 (28) | 2025.02.14 |