력사를 찾아서

1. 후기신라 (3) 889년 농민 봉기(원종과 애노의 난) 본문

진성여왕 때 무슨 일이 일어났던 것일까. 천년사직에 접어들던 신라는 진성여왕대부터 망조가 든다. 극심한 왕위쟁탈전과 경제혼란으로 멸망의 길로 접어들었다. <삼국유사>의 표현처럼 몇몇 총신들이 권력을 잡았고, 지방에서는 도둑들이 벌떼처럼 일어났다. 889년(진성여왕 3년) 원종과 애노의 반란이 일어났다. 하지만 조정은 아무런 대책을 세우지 못했다.

■ [이기환의 흔적의 역사] 여왕이여 신라여 망하리라

"이름없는 자가 당대의 정치를 비방하는 글을 지어 조정의 길목에 내걸었다."

888년(진성여왕 2년) 신라의 도읍지 서라벌에서 당시의 정치를 비난하는 벽보(榜·대자보)가 붙었다.

그것도 조정의 길목, 번화가에 붙은 비방문이었다.

그런데 <삼국유사>는 "나라 사람들이 비방문을 길 위에 던졌다(書投路上)"고 했다. <삼국사기>는 "벽보(혹은 대자보)를 붙였다"고 했지만, <삼국유사>는 "전단을 뿌렸다"고 한 것이다. 어찌됐든 글 내용은 알쏭달송했다. 다라니(밀어라고 해서 다른 사람에게 비밀로 하려는 주문 같은 것)의 은어로 쓰여 있었다.

|

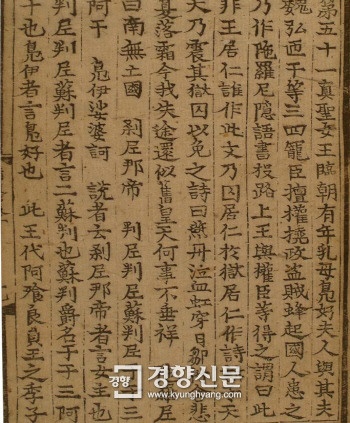

| 진성여왕 때 서라벌 조정의 길목에 등장한 대자보(혹은 전단)의 내용을 소개한 <삼국유사>. '진성여왕과 신라는 망하라!'는 내용을 담고 있다. 신라는 이 때 소판 위홍 등 3~4명의 총신과 여왕의 유모인 부호 부인 등이 정치를 농단하고 있었다. |

"나무망국찰니나제(南無亡國刹尼那帝) 판니판니소판니(判尼判尼蘇判尼) 우우삼아간(于于三阿干) 부윤사바아(鳧伊娑婆訶)"(<삼국유사> '기이편·진성여왕 거타지조')

진성여왕(재위 887∼897년)은 "당장 비방문을 써서 내다 건(뿌린) 자를 잡으라"는 엄명을 내렸지만, 수사는 오리무중에 빠졌다. 그 때 어떤 자가 "범인은 분명 기용되지 못한 문인일 것"이라면서 대야주(합천)에서 은둔 중인 왕거인이라는 자를 유력한 용의자로 지목했다. 왕의 특명에 따라 긴급체포된 왕거인은 처형당하기 일보직전이 됐다.

■서라벌 대자보 사건

그러자 무죄를 주장하던 왕거인은 "분하고 원통하다"면서 감옥의 벽에 다음과 같은 글을 남겼다.

"연단(燕丹)의 피어린 눈물 무지개가 해를 뚫었고, 추연(鄒衍)의 품은 슬픔 여름에도 서리 내리네. 지금 나의 불우함 그들과 같으니, 황천(皇天)은 어이해서 아무런 상서로움도 없는가."

연단은 전국시대 연나라 마지막 태자인 단(丹)을 가리킨다. 자객 형가를 시켜 진왕(진시황)을 죽이려했지만 실패로 돌아갔다. 앙앙불락한 진나라가 연나라를 침공하자 연나라 왕은 태자 단을 죽여 진나라에 바쳤다.

또 전국시대 음양오행가인 추연(기원전 305~240)은 주변의 모함으로 옥에 갇혔다. 억울했던 그가 하늘을 우러러 곡을 하자 초여름인 5월에 서리가 내렸다고 한다. 왕거인은 결국 연나라 태자 단과 추연처럼 억울한 지경에 빠졌음을 읊은 것이다.

왕거인이 감옥에서 벽서를 걸자 그날 저녁 갑자기 구름과 안개가 덮이고 벼락이 내리치면서 우박이 쏟아졌다. 진성여왕은 이 기이한 현상을 두려워한 나머지 왕거인을 석방해줬다.

■"신라여 망하라! 여왕이야 망하라!"

그렇다면 서라벌 조정의 길목에 붙었다(혹은 뿌려졌다)는 수수께끼 같은 벽보(혹은 전단)는 어떤 내용이었을까.

"찰니나제는 진성여왕을 가리킨 것이요, 판니판니소판니는 두 소판(관작 이름)을 가리키는 것이다. 우우삼아간은 진성여왕의 측근에 있는 3~4명의 총신이고, 부이는 부호를 가리킨다."(<삼국유사>)

'나무(南無)'는 부처님께 귀의한다는 뜻으로 절대적인 믿음을 가리킨다. 그러니까 '나무망국'은 나라가 망하기를 절대적으로 바란다는 뜻이다. 맨 마지막의 '사바하(娑婆訶)'는 앞의 주문내용이 반드시 이뤄지기를 바란다는 불교용어이다.

'소판'은 진성여왕의 숙부이자 정부(혹은 남편)인 위홍의 관작(신라 17관등 중 세번째)이다. '부이'는 진성여왕의 유모를 가리킨다. <삼국유사>의 표현대로 당대 신라는 유모인 부호부인과 애인 위홍 등 3~4명의 총신들이 권력을 농단하고 있었다. 그러니까 대자보(혹은 전단)는 '신라여! 여왕이여! 위홍과 부호 등이여! 망하리라!'는 뜻이 되는 것이다.

■대자보에 깃든 망조

진성여왕 때 무슨 일이 일어났던 것일까. 천년사직에 접어들던 신라는 진성여왕대부터 망조가 든다. 극심한 왕위쟁탈전과 경제혼란으로 멸망의 길로 접어들었다. <삼국유사>의 표현처럼 몇몇 총신들이 권력을 잡았고, 지방에서는 도둑들이 벌떼처럼 일어났다. 889년(진성여왕 3년) 원종과 애노의 반란이 일어났다. 하지만 조정은 아무런 대책을 세우지 못했다.

당나라에서 유학하고 돌아온 최치원은 이른바 시무 10여조를 제시했지만(894년) 제대로 시행되지 못했다. 진성여왕은 귀족들의 변화를 이끌 지도력을 발휘하지 못했던 것이다.

신라는 이후 급속도로 망국의 길로 빠진다. 905년(효공왕 9년) 궁예가 신라를 침범했으나 방어할 힘이 없어 성만 지키라는 지시를 내릴 정도였다. 도선 선사는 공공연하게 "신라의 운수는 이제 끝"이라고 주장했다. 궁예는 미륵이 나타나 새 세상을 열 것이라는 미륵사상을 퍼뜨렸다.

결국 서라벌 조정의 길목에 걸린(혹은 뿌려진) 대자보(혹은 전단)는 신라 망국의 신호탄 같은 것이었다. 대자보(전단) 이후 47년 만에 멸망하고 말았으니까….(1)

진성여왕의 문제점은 바로 이 부분이다. 국정 운영에 능력과 의지가 부족했던 그녀는 측근이자 애인(혹은 혼인한 남편-혼인했다면 아마 경문왕계 후손을 배출하기 위한 정략결혼인 듯)인 위홍에게 모든 국정을 맡겼고, 이것은 극소수 인물들에 의한 국정 농단을 낳았다. 인맥과 뇌물을 통한 관료 등용은 거대한 부패 집단을 만들어냈고, 이는 조세 부정을 낳았다. 부정부패와 자연재해로 세금이 제대로 걷히지 않자 지방에 관리들을 보내 강제로 세금을 거두려고 하였다.

결과는 원종과 애노의 난을 비롯한 전국적인 농민 봉기였다. 이러한 농민 봉기의 와중에 중앙 권력은 약해지고 지방에서 독자적 세력이 등장, 호족이라는 이름으로 불리게 된다. 알다시피 이들 호족세력이 기반이 되어 궁예와 견훤 정권이 탄생한다.

■ 원종·애노의 난

그에 비해 신라 말의 진성여왕은 결과를 놓고 봤을 때 실패한 왕이라 할 수밖에 없다. 신라가 내부적인 권력 쟁탈전과 장기간 대외적 평화에 따른 이완 현상, 사치 풍조, 조세 비리 등으로 서서히 쇠퇴해가는 상황에서 왕이 된 그녀에게 신라 멸망의 책임을 뒤집어씌울 수는 없다. 과거 역사서 저자들은 남성들이라 이런 편견으로 신라 멸망의 대표적인 책임을 덮어씌우기는 했지만, 엄밀히 말하면 신라가 멸망해 가는 과정에서 왕이 된 그녀에게 모든 책임을 지울 수는 없다.

하지만 분명히 그녀의 책임은 있다. 바로 국정 운영 부분에서다. 신라 말 경문왕이 사망한 뒤에 그의 아들, 딸들이 계속 왕위를 계승하는데, 헌강왕 ? 정강왕 ? 진성여왕으로 이어진다. 세 왕 모두 경문왕의 자식들이다. 일반적으로 전문 학자들에 의하면, 진성여왕은 자신의 의지에 따라 왕이 되었다기보다 경문왕의 자식들이 왕위를 계승하기를 바라는 세력에 의해 왕이 되었다고 본다.

이때 경문왕의 동생인 숙부 위홍이 그녀의 공식적인 후원자가 된다. 헌강왕 때부터 경문왕계를 대표하며 국정의 주도권을 장악한 인물이 바로 위홍이다. 3대에 걸쳐 실질적인 권력을 갖고 국정을 장악한 인물인 것이다. 경문왕의 동생이었으므로 자신이 왕이 될 수도 있었지만, 막후의 실질적인 권력을 더 선호한 인물이었던 것 같다.

하여간 진성여왕은 이런 상황에서 모든 권력과 국정 운영을 위홍에게 의지하였다. <삼국사기>에서는 위홍이 여왕의 애인(불륜관계)이었다고 하고, <삼국유사>에서는 아예 부부였다고 한다. 근친혼이 얼마든지 가능한 시대여서 혼인을 했을 수도 있다.

어쨌든 국정을 주도했던 위홍이 하필이면 여왕 재위 2년 만에 사망한다. 국정에 대한 지식과 경험 부족, 의지 부족으로 국정 운영을 위홍에게 전적으로 의지했는데 그가 죽어버린 것이다. 이때부터의 역사 기록을 보자.

그래도 진성여왕은 자신의 한계를 인정했다

<삼국사기>에는 위홍 사망 후 여왕이 젊은 미남 2, 3명을 남몰래 궁궐에 불러들여 음란하게 지내고, 그들에게 중요한 벼슬자리를 주어 나라의 정치를 맡기기도 하였는데, 그러자 아첨꾼이 생기고, 뇌물을 주는 일이 공공연하게 벌어지는 등 국가의 기강이 문란해졌다는 기록이 있다.

또 <삼국사기>, <삼국유사>에 공통으로 나오는 흥미로운 이야기가 있다. 여왕 때에 위홍 등 3, 4명의 총신들이 권력을 제멋대로 부려서 정치가 흔들렸다고 한다. 여기에 백성들이 이 같은 정치를 비판하고 길거리에 비판 글을 남기니, "왕거인"이라는 인물의 짓(요즘 말로 하면 왕거인이 근거 없는 글로 백성들을 선동했다는 이야기)이라고 하며 그를 감옥에 가두었다고 한다. 왕거인이 결백을 주장하며 시를 지어 하늘에 호소하자, 하늘이 옥에 벼락을 내리쳐서 풀려났다고 한다.

현대적으로 해석할 경우, 하늘이 '민심'을 상징한다고 보면, 결국 이 이야기는 결백한 왕거인에 대한 민원과 정부에 대한 비판이 빗발치자 그를 풀어주었다는 이야기가 된다.

진성여왕의 문제점은 바로 이 부분이다. 국정 운영에 능력과 의지가 부족했던 그녀는 측근이자 애인(혹은 혼인한 남편-혼인했다면 아마 경문왕계 후손을 배출하기 위한 정략결혼인 듯)인 위홍에게 모든 국정을 맡겼고, 이것은 극소수 인물들에 의한 국정 농단을 낳았다. 인맥과 뇌물을 통한 관료 등용은 거대한 부패 집단을 만들어냈고, 이는 조세 부정을 낳았다. 부정부패와 자연재해로 세금이 제대로 걷히지 않자 지방에 관리들을 보내 강제로 세금을 거두려고 하였다.

결과는 원종과 애노의 난을 비롯한 전국적인 농민 봉기였다. 이러한 농민 봉기의 와중에 중앙 권력은 약해지고 지방에서 독자적 세력이 등장, 호족이라는 이름으로 불리게 된다. 알다시피 이들 호족세력이 기반이 되어 궁예와 견훤 정권이 탄생한다.

봉건시대에 국정 운영의 중심축은 왕일 수밖에 없다. 그러니 이 왕이 어떤 입장에서 국정을 운영하느냐에 따라 결과는 달라질 가능성이 크다. 어려운 상황에서 기존 세력과 새로운 세력을 적절히 등용하며, 새로운 세력에게 적극적으로 기회를 주어 힘을 실어준 선덕여왕과, 국정 운영에 대한 관심과 의지가 부족한 데다 극소수의 특정 인물들에게 권력을 몰아주고 국정 농단을 허용하여 신라의 몰락을 자초했던 진성여왕. 두 여왕의 국정 운영은 명백하게 결과가 말해준다.

진성여왕은 자신의 한계를 알고 있었다. 능력 부족도 알고 있었다. 그래서 자신의 오빠 헌강왕의 아들이 발견되자 기뻐하면서 스스로 왕 자리에서 물러나고 그에게 왕위를 계승하였다. 효공왕의 즉위이다. 경문왕의 혈통으로 왕위를 잇고자 하는 의지의 표현이기도 하지만, 자신의 능력 부족을 시인한 부분이기도 하다. 덕분에 말년은 편안했다. 신라 말기의 그 흔한 정변에 의한 죽음을 피해간 것이다.(2)

<자료출처>

(1) [이기환의 흔적의 역사] 여왕이여 신라여 망하리라 (daum.net)

<참고자료>

원종·애노의 난 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

"신라 하대사, 889년 농민봉기 기점 양분해야" (daum.net)

'남국 > 후기신라' 카테고리의 다른 글

| 3. 후기신라 고고학 (1) 사천왕사터 발굴 - 녹유신장벽전과 명문편 (112) | 2024.11.23 |

|---|---|

| 2. 후기신라의 강역 (1) 후기신라(통일신라)의 북계는 어디인가? (8) | 2024.10.04 |

| 1. 후기신라 (4) 892년 ~ 936년 후삼국시대 (19) | 2024.10.04 |

| 1. 후기신라 (2) 36대 혜공왕(765~780)~46대 문성왕(839~857) 왕위쟁탈전 (0) | 2021.06.04 |

| 1. 후기신라 (1) 670년~676년 신라 - 당 전쟁(나당전쟁) (0) | 2020.05.30 |