력사를 찾아서

1. 후기신라 (1) 670년~676년 신라 - 당 전쟁(나당전쟁) 본문

신라인은 나당전쟁 시기에 당군을 물리쳐 왕조와 국가를 보존하고, '삼한일통'했던 자신들의 자부심과 긍지를 역사 기록으로 남겼고, 그 내용이 '삼국사기' 신라본기와 열전 곳곳에 담겨 있다. 이런 신라인의 의식을 읽어내고 이해할 때 나당전쟁의 실상에 좀 더 다가갈 수 있을 것이다.

■ [고구려사 명장면-139] 신라는 나당전쟁에서 승리했는가? (2)

임기환 서울교대 사회교육과 교수 2021. 12. 23.

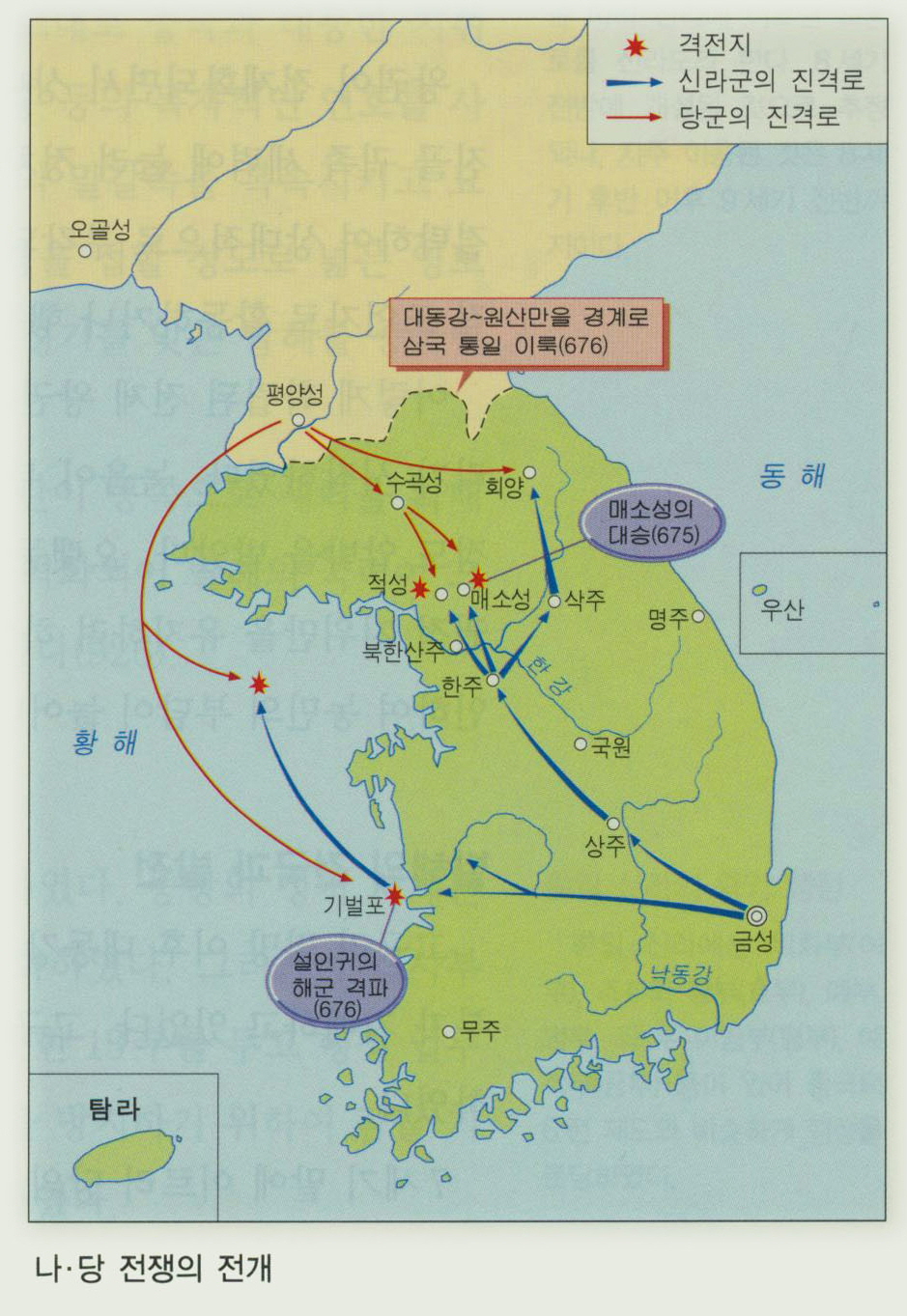

한국사 교과서에는 나당전쟁에 대해서 675년 매초성(買肖城) 전투, 676년 기벌포 전투에서 신라군이 당군을 격퇴함으로써 나당전쟁을 신라의 승리로 종결시킬 수 있었다고 기술하고 있다. 그리고 나당전쟁의 승리로 비로소 삼국통일을 완성할 수 있었다고 평가한다. 아마 대부분의 독자는 매초성 전투와 기벌포 전투에 대해 이런 교과서 기술대로 기억하고 계실 것이다. 그만큼 매초성 전투와 기벌포 전투는 우리 역사에서 매우 인상적인 전투 중의 하나이다.

교과서 기술이 이렇게 명확한 면과는 달리 학계에서는 여러 논란이 있다. 과연 이 두 전투를 신라의 승리라고 할 수 있는지, 승리라고 해도 대규모 전투로 결정적인 승전보라고 할 수 있는지, 매초성의 위치를 어디로 비정할 수 있는지, 기벌포 전투 시점도 676년으로 볼 수 있는지, 그리고 최종적으로 나당전쟁을 신라의 승리라고 할 수 있는지 등등 이다.

그렇다면 두 전투에 대해 교과서에 기술된 내용은 근거가 없는 것인가? 아니다. '삼국사기' 신라본기의 기록을 전적으로 신뢰하고 따른 결과이다. 하지만 역사 연구의 기본이 사료 비판이라는 점에서 본다면 다소 부족한 면이 없지 않다. 이런 태도는 어찌 보면 애국적인 관점의 투영이라고도 할 수 있겠다.

좀 더 따져 올라가면 <신라본기>에 기록되어 있는 신라인이 갖고 있던 나당전쟁에 대한 인식을 오늘 우리가 반복한 결과라고 보는 게 더 적절할지도 모르겠다. 이런 논의를 간략하게 소개하면서 나당전쟁의 마지막 전개 과정을 짚어보고자 한다.

674년 정월 당 고종은 신라왕 문무왕의 책봉 관작을 박탈하고 장안에 머물던 문무왕의 동생 김인문을 신라왕으로 책봉하는 한편 유인궤(劉仁軌)를 계림도대총관으로 삼고 이필(李弼)과 이근행(李謹行)을 부장으로 삼아 신라를 공격하도록 명했다. 그러나 어떤 사정인지 이들 원정군이 실제로 한반도에 등장한 때는 1년 뒤인 675년 2월이었다.

지난 회에서 인용한 바 있는 [신당서] 신라전 기록을 보면 이때 당군의 공격으로 3번의 전투가 벌어졌다. 처음 칠중성 전투, 말갈병에 의한 전투, 마지막으로 이근행이 지휘한 매초성 전투이다. 이중 칠중성 전투와 매초성 전투는 비록 전황이 다르게 기록되었지만 <신라본기>에도 보이는데, 말갈병이 신라 남경을 침공한 기사는 보이지 않는다.

유인궤가 칠중성 전투 이후 말갈병을 바닷길로 보냈다는 기사를 보면, 유인궤는 수군을 거느리고 산동반도에서 출진하였음을 알 수 있는데, 이 군대에 말갈병이 별도 부대로 포함되었음을 고려하면 아마도 이동 중에 요동이나 한반도 북쪽 지역에서 일부 말갈병과 합류하였던 것으로 추정된다. 이 말갈병은 물론 이근행이 이끄는 말갈군의 일부였을 것이다. 그렇다면 이 무렵 이근행의 말갈군도 유인궤의 당군과 보조를 맞추어 육로를 통해 한반도로 진군하고 있었을 가능성이 높다. 하지만 매초성 전투는 신라본기 기록대로 9월에 일어났을 것이다.

유인궤가 공격한 칠중성은 호로하(瓠瀘河:임진강)를 도하하는 전략적 요충지로서, 673년 9월에도 당군과 격전을 치렀던 곳이며, 이때 신라군과 당군은 한강 하류 왕봉하(王逢河)에서도 전투를 벌였다. 673년 9월 전투와 675년 2월 전투는 매우 유사한 전황이었을 것으로 보인다, 따라서 675년 2월에 칠중성 전투 이후 바닷길로 말갈병으로 침공하게 한 신라 남경 역시 한강 하류 지역으로 추정된다.

어쨌든 당 측 기록에 의하면 이 두 번의 전투에서 유인궤는 승리를 거두고 본국으로 회군하였고, 대신에 이근행이 이끄는 말갈군이 신라군과의 전투를 담당하게 되었다. 이 전투가 매초성 전투이다. 매초성 전투에서 신라와 당이 서로 자신의 승리라고 주장하고 있다는 점은 지난 회에서 언급한 바 있다. 여기서는 전투의 승패 여부보다는 매초성의 위치와 관련하여 좀 더 살펴보고 싶다.

매초성(買肖城)의 '肖'는 '초' 혹은 '소'로 읽히는데, 근래에는 매소성으로 주로 읽고 있다. 이는 김유신의 아들 원술이 전투에 참가한 매소천성(買蘇川城)과 동일한 곳으로 보고 매소성으로 읽게 된 것이다. 하지만 매초성과 매소천성을 다른 곳으로 보기도 한다. 매초성의 위치에 대해서 연천 대전리산성이나 양주 대모산성에 비정하는 견해가 현재는 주류이다.

그런데 근래에 매초성을 예성강 상류의 요충지인 수곡성(水谷城; 황해도 신계)에 비정하는 견해가 있다. 수곡성의 고구려 이름인 매차홀[買且忽=買旦忽]이 매초성과 서로 통한다는 근거이다. 충분히 설득력 있다고 판단한다. 다만 이렇게 보면 당시 신라군과 당의 전선이 임진강 일대에서 예성강으로 북상하게 되어 전쟁 상황의 전개가 많이 달라진다.

매초성 전투와 관련해서 <신라본기>에 기록되어 있는 천성(泉城) 전투에 대해서도 함께 살펴보자. 천성 전투는 중국 측 기록에는 전혀 보이지 않는다.

(675년) 9월에 설인귀(薛仁貴)가 숙위학생 풍훈(風訓)의 아버지 김진주(金眞珠)가 본국에서 죽임을 당하였으므로, 풍훈을 길 안내자로 삼아 와서 천성(泉城)을 공격하였다. 우리 장군인 문훈(文訓) 등이 맞서 싸워서 이겼는데, 1400명의 목을 베고 병선(兵船) 40척을 빼앗았다. 설인귀가 포위를 풀고 물러나 도망가니 전마(戰馬) 1천필을 얻었다. (삼국사기 신라본기)

<신라본기>에는 매초성 전투가 9월 29일에 일어났다고 기록하고 있기에, 9월의 천성 전투는 매초성 전투가 벌어지기 직전에 있었던 전투로 보인다. 물론 이 기사는 의문이 없지 않다. 무엇보다 당의 장군인 설인귀가 상원(上元) 연간(674~676년)에 상주(象州)로 유배 간 상황이었기 때문에 과연 설인귀가 이 천성 전투에 등장할 수 있는가 하는 의문이었다. 하지만 신라 측에서 명백하게 기록하고 있는 천성 전투 자체를 부정할 필요는 없겠다. 다만 설인귀가 워낙 알려진 인물이기 때문에 후대에 다른 당의 장군을 설인귀로 오해하고 기록되었을 가능성이 크다.

천성의 위치에 대해서는 논란이 많다. 임진강과 한강의 입구인 오두산성으로 보는 견해가 있는데, 당시 당군은 보급부대로서 천성 전투에서 패배하면서 매초성의 말갈군이 보급이 끊겨 후퇴하게 되었다는 주장이다. 그러나 위 기록에 신라군의 전리품이 병선 40척, 전마 1천필이라는 점에서 이 당군이 단순히 보급부대가 아니라고 판단된다. 앞서 2월에 칠중성 전투를 벌인 유인궤의 군대와 마찬가지로 바닷길로 들어왔고, 보급보다는 전투부대로 보는 게 합리적이다. 또 천성을 강화 교동도로 보는 견해도 있는데, 천성이 섬인지 여부는 위 기록만으로는 알기 어렵다.

그런데 천성(泉城)의 '泉'은 '白水'로도 기록되는 글자로서, 672년 전투에서 신라군과 고구려부흥군 연합군이 당군을 물리친 백수성(白水城)과 동일한 곳으로 볼 수도 있다. 이 백수성은 예성강 일대로 보기도 하지만, 필자는 황해도 재령 일대로 비정한 바 있다. 앞서 매초성을 수곡성으로 비정하는 견해를 따른다면, 천성 역시 백수성 즉 재령이나 예성강 일대로 비정하는 게 타당해 보인다.

그렇다면 매초성과 천성 두 곳의 전투 지점을 통해 당시 신라군의 북방전선이 예성강 혹은 예성강을 넘어 북상했다고 추정할 수 있겠다. 672년 석문전투에서 패배한 이후 당의 공세를 완화시키기 위해서 신라는 평양 이남 지역을 차지하겠다는 애초의 목표를 포기하고 임진강 전선을 방어하고 있었는데, 언제 다시 북방 전선을 예성강 너머까지 확장했을까?

당이 674년 정월에 문무왕의 책봉을 삭탈하고, 675년 2월에는 칠중성을 공격하는 등 강경책을 취하자, 신라 역시 전열을 정비하고 북방 전선을 임진강 일대에서 예성강 일대 혹은 그 너머까지 북상시켰던 것이 아닌가 싶다. 이점에서도 평양 이남 고구려 영역에 대한 신라인의 의지를 엿볼 수 있다.

<신라본기>에는 천성 전투에서도 승리를 거두고, 매초성 전투에서는 큰 전과를 거두는 승리를 했다고 기록하고 있다. 다만 매초성에서 당의 장수 이근행이 20만명의 말갈군을 거느렸다는 기록은 아무래도 과장인 듯하다. 고구려 부흥군을 공격할 때 이근행은 말갈군 3만명을 거느렸으니, 아마도 이 범위를 크게 벗어나지는 않았을 것이다. 매초성 전투의 승패에 대해서 신라와 당의 기록이 서로 어긋나고 있음은 지난 회에서 언급한 바이다.

<신라본기>에 기록된 나당전쟁 최후의 전투는 676년 11월에 벌어진 기벌포 전투이다. 겨울 11월에 사찬 시득(施得)이 수군을 거느리고 설인귀와 소부리주 기벌포(伎伐浦)에서 싸우다가 크게 패하였다. 다시 나아가 크고 작은 22회의 싸움에서 승리하고 4천여 명을 목베었다.

이 기벌포 전투 역시 당 측 기록에서는 찾아볼 수 없다. 그런데 위 기사에서 당의 장군으로 설인귀가 등장한다. 앞서 천성 전투에서 언급한 바와 같이 당시 설인귀는 유배 중이었기 때문에 이 기사 역시 의문이 있지만, 천성 전투와 마찬가지로 기벌포 전투 자체가 없었다고는 할 수 없다. 다만 전투 시점을 달리 이해하는 견해가 있다. 671년 11월로 보기도 하고, 매초성 전투 직후인 675년 11월로 보기도 한다.

기벌포 전투의 내용도 양측 주력군의 회전이 아니라 고립되어 있다가 퇴각을 기도하는 당군과 그에 의탁한 백제인 잔여 세력을 추격하여 소탕하는 성격의 전투일 것으로 추정하기도 한다. 일단 이 전투에서 신라 측 주장인 시득의 관등이 8등인 사찬이기 때문에 신라군의 규모가 그리 크지 않았음을 짐작할 수 있다. 앞서 천성 전투의 신라 장군인 문훈이 3등인 잡찬급이라는 점과 비교된다.

또 첫 전투에서 패배하고 그뒤 크고 작은 전투가 22회나 이어졌다는 점에서 주력 부대 사이의 전투라고 보기 어려운 전황이다. 그렇다면 기벌포 전투가 당군에게 치명적인 타격을 주어 나당전쟁을 마무리 짓는 전투로서의 역사적 의미를 부여하기는 어렵겠다.

매초성 전투가 신라의 일방적인 승리가 아니고, 또 기벌포 전투 역시 당의 주력 수군을 격파한 전투가 아니라면, 결국 매초성 전투와 기벌포 전투로 신라가 군사적으로 당군을 제압하고 나당전쟁을 승리로 이끌었다는 교과서의 서술은 다소 지나친 평가라고 하겠다. 다만 교과서의 서술이 근거하고 있는 <신라본기>의 매초성 전투와 기벌포 전투 기록에는 나당전쟁의 승리를 염원했던 신라인의 의식이 반영되어 있다는 관점에서 접근해야 한다.

신라인은 나당전쟁 시기에 당군을 물리쳐 왕조와 국가를 보존하고, '삼한일통'했던 자신들의 자부심과 긍지를 역사 기록으로 남겼고, 그 내용이 '삼국사기' 신라본기와 열전 곳곳에 담겨 있다. 이런 신라인의 의식을 읽어내고 이해할 때 나당전쟁의 실상에 좀 더 다가갈 수 있을 것이다.(1)

663년 8월 백제·왜 동맹군은 나당 연합군에 참패를 당했다. 백제 유민과 왜군은 일본열도로 탈출했다. 당나라는 667년 9월부터 고립무원인 고구려를 총력을 기울여 공격했고 이듬해 평양성은 내부의 배신으로 인해 함락당했다. 당나라는 이용 가치가 떨어진 신라에 복속할 것을 압박했다. 신라는 당나라와의 대결을 선택했고 고구려, 백제 유민들과 손잡고 676년 이민족을 축출하고 삼국통일을 이룩했다. 우리 민족은 대륙을 상실하고 해양 주도권을 일부 빼앗기면서 동아지중해의 중핵 조정 역할이 약해졌다.

■ 역사 산책 윤명철의 한국, 한국인 이야기 (49) 삼국 통일전쟁

고구려 멸망이후 10년 끈 나·당 전쟁 이겼지만 대륙 잃은 한민족, 동아지중해 조정역할 약화

윤명철 동국대 명예교수 사마르칸트대 교수

2021. 5. 17.

660년 당과 신라 연합군은 수륙양면군으로 백제의 수도 사비성 공략을 시도했다. 의자왕은 제대로 된 대응도 못해보고 항복했지만 백제에선 바로 저항군이 결성돼 나당 연합군과 전투를 벌였고, 왜국에 도움을 청했다. 남부에서는 나당 연합군과 백제·왜 동맹국 간에 전투가 벌어지고, 북부와 만주에서는 당군이 거느린 다국적군과 말갈을 동원한 고구려군 간 공방전이 육지와 바다에서 동시에 계속됐다. 663년 8월 나당 연합군과 백·왜 동맹군 사이에서 백강해전이 벌어졌다. 탐라의 수군도 참가한 치열한 전투였지만, 백·왜 동맹군은 참패를 당했다. 백제 유민과 왜군은 일본열도로 탈출했다.

왜국은 나당 수군의 일본 본토 상륙을 막기 위해 664년 해안가의 임시정청을 20여㎞ 내륙인 다자이후(太宰府)로 옮겼다. 이어 가네다성, 오노성, 기이성을 필두로 대마도, 규슈, 세토 내해를 거쳐 나라 지역까지 전략적 요충지마다 해양방어체제를 갖췄다. 모두 도호슌쇼(答春初) 등 망명한 백제 달솔(백제의 16관등 중 제2위 품관)들이 주도한 백제식 산성이다. 그리고 당과 화친 교섭을 시도했다.

700년 역사와 자유의지를 남긴 채 사라진 고구려

고구려는 백·왜 동맹군과 협동작전을 시도했으며, 666년을 비롯해 전쟁 중에도 여러 번 왜국에 사신을 보냈다. 왜군은 고구려에 도움이 되지 못했다. 그런데 고구려의 외교활동이 활발했다는 증거가 우즈베키스탄 사마르칸트시 외곽의 아프로시압 궁전 벽화에서 발견됐다.

강국(사마르칸트) 왕에게 온 외교사절 가운데 두 명이 머리에 조우관을 쓰고 환두대도를 찬 고구려인이었다. 국제관계로 봤을 때 튀르크인이나 소그드인 상인들의 도움을 받았을 테지만 초원과 산록, 사막을 지나 무려 4000여㎞를 행군한 것이다. 구국외교에 실패한 고구려인들은 그 후 어떻게 됐을까?

당나라는 667년 9월부터 고립무원인 고구려를 총력을 기울여 공격했다. 다음해인 668년 6월 말부터 7월 초 사이에 압록강 방어선이 무너져 내렸고, 9월 수륙양면작전과 남북 협공을 받던 평양성은 내부의 배신으로 인해 함락당했다. 그러나 압록강 이북의 40여 성은 계속 저항했으며, 안시성은 671년 7월에야 항복했다.

고구려는 700년의 역사와 자유의지를 유산으로 남긴 채 역사 속으로 사라졌고, 70년간 벌어진 대전쟁도 막을 내렸다. 하지만 동아시아 국제대전은 아직 끝나지 않았다. 당나라는 이용 가치가 떨어진 신라에 계림도독부를 설치하고, 당나라에 복속할 것을 압박했다. 신라는 당나라와의 대결을 선택했고 고구려, 백제 유민들과 손잡고 육지와 해양에서 10년 가까이 ‘나당전쟁’을 벌였다.

백제·고구려 유민과 이뤄낸 통일

고구려 복국군은 한성(서울)에 임시정부를 수립하고, 672년에는 신라와 연합해 백빙산 전투를 벌였지만 패배했다. 이어 673년 호로하(임진강 중류) 전투에서도 패했다. 신라군은 이런 상황들을 활용해 671년 10월 당나라의 군수선 70여 척을 격파했고, 673년에는 함선 100척을 서해에 배치해 방어했다. 675년 당군 20만 명을 매초성(경기 양주) 전투에서 궤멸하고, 676년 11월에는 기벌포(금강 하구) 해전에서 22번의 전투 끝에 당군 4000명을 괴멸시켰다.

결국 신라와 고구려, 백제 유민들은 서로 단결해 당나라군과 전쟁을 벌여 이민족을 축출하고 삼국통일을 이룩한 것이다. 동쪽 유라시아 세계에서 일어난 또 다른 질서의 재편이라는 유리한 환경도 작용했지만, 백제와 고구려 유민들이 복수심에 불타 당나라 편에서 신라를 공격했다면 어떻게 됐을까. 한민족의 역사는 가정하기조차 싫은 방향으로 흘러갔을 수 있다. 고구려와 수·당 간에 벌어진 70년 전쟁은 동아시아 종주권을 둘러싼 종족 간의 대결, 문명의 대결이었으며, 무역권 쟁탈전의 완결판이었다(윤명철, 《고구려, 역사에서 미래로》).

한민족 미래를 밝힐 삼국통일의 교훈

질문을 던진다. 안정적 강국이었던 고구려는 왜 패배했을까? 신흥강국인 수와 당의 전략적인 유연성과 넘치는 에너지, 통일을 달성한 자신감과 동아시아 패권을 향한 집념에 밀린 때문일까? 그렇지 않다면 고구려가 민족공동체에 대한 애정이 부족했거나 필요성을 덜 인식했으며, 외교정책의 실패로 신라로부터 공격받고 백제나 왜의 도움을 못 받았던 탓일까?

어쨌든 고구려의 멸망으로 우리 민족은 대륙을 상실하고 해양 주도권을 일부 빼앗기면서 동아지중해의 중핵 조정 역할이 약해졌다. 거란·선비·말갈 등 방계 종족들은 훗날 우리를 압박한 강대국으로 변신했다. 한편 일본열도에는 탈출한 백제와 고구려 유민들이 주도적으로 참여한 일본국이 탄생(670년)했으며, 이들은 신라는 물론 한민족과 영원한 적대적 관계를 고수하게 된다. 지금 세계질서가 재편되고 중국 중심의 질서가 강요되는 현실 속에서 남북한의 적대감은 더욱 높아간다. 거기에 남남 갈등도 증폭되고 있다. 이 난국을 어떻게 극복해 나가야 할까? 역사는 과거의 산물이 아니라 미래의 몫이며, 사건의 축적이 아니라 의미의 재생이 아닌가.(2)

<자료출처>

(1) 신라는 나당전쟁에서 승리했는가? (2) (daum.net)2021. 12. 23.

(2) 고구려 멸망이후 10년 끈 나·당 전쟁 이겼지만 대륙 잃은 한민족, 동아지중해 조정역할 약화 (daum.net)2021. 5. 17.

<참고자료>

통일신라 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

신라인이 나당전쟁을 기억하는 방식 (daum.net) 2022.01.06

신라는 나당전쟁에서 승리했는가? (1) (daum.net)2021.12.09.

약자가 선택한 전쟁, 약자를 배신한 전쟁 - 나당전쟁 (daum.net)2021.11.11.

착실한 준비로 백제와 고구려 무릎 꿇린 신라, 2단계로 당나라와 전쟁 이겨 삼국통일 이뤘다 | 한국경제 (hankyung.com) 2021.07.19

경제·문화·종족 불완전한 신라의 삼국통일…원조선·고구려 계승 아쉬운 반쪽 통합 그쳐 | 생글생글 (hankyung.com) 2021.07.26

윤명철의 한국 한국인 이야기 동아시아 무역의 시대 물류 허브였던 신라…서·중앙아시아 잇는 실크로드 출발·종착점 | 생글생글 (hankyung.com) 2021.08.16

삼국통일 전쟁의 후유증…일본과 적대관계, 잦은 해적 약탈에도 신라·日 무역 꾸준히 증가 | 한국경제 (hankyung.com) 2021.08.23

윤명철의 한국 한국인 이야기 당나라에 자리잡은 신라인과 고구려·백제 유민들…뛰어난 항해술로 운하경제와 해양무역서 맹활약 | 생글생글 (hankyung.com) 2021.08.30

'역사저널 그날' 나당전쟁은 복수심에서 시작? 문무왕의 두 얼굴 (daum.net)

백제·고구려 멸망시킨 동맹에서 적으로..'나당전쟁' 속내 (daum.net)

신라가 나당전쟁서 이긴건 당의 흥망성쇠에 있었다 (daum.net) 2015. 8. 8.

실명 공개된 '신라 최대의 세습재벌' 김유신의 황금저택 [이기환의 Hi-story] (daum.net)2021.04.04

The 1,500-Year-Old Love Story Between a Persian Prince and a Korean Princess that Could Rewrite History | Ancient Origins (ancient-origins.net) UPDATED 8 MAY, 2018 - 18:51 MARK OLIVER

김씨가 550여년간 다스린 신라…후대에 박씨 왕 나온 이유는 | 연합뉴스 (yna.co.kr)2017-10-15

새롭게 단장한 국립중앙박물관 '통일신라관' (daum.net)2014.05.20.

장보고의 청해진은 대륙 (서)신라의 땅:플러스 코리아(Plus Korea)2008/04/09

'남국 > 후기신라' 카테고리의 다른 글

| 3. 후기신라 고고학 (1) 사천왕사터 발굴 - 녹유신장벽전과 명문편 (112) | 2024.11.23 |

|---|---|

| 2. 후기신라의 강역 (1) 후기신라(통일신라)의 북계는 어디인가? (8) | 2024.10.04 |

| 1. 후기신라 (4) 892년 ~ 936년 후삼국시대 (19) | 2024.10.04 |

| 1. 후기신라 (3) 889년 농민 봉기(원종과 애노의 난) (0) | 2024.05.28 |

| 1. 후기신라 (2) 36대 혜공왕(765~780)~46대 문성왕(839~857) 왕위쟁탈전 (0) | 2021.06.04 |