력사를 찾아서

우리겨레 력사학자, 력사서 (6) 이규보(李奎報) 동명왕편(東明王篇) 본문

“시문(詩文)을 지을 때에는 옛사람의 격식을 따르지 않고 거침없이 종횡으로 치달려서 그 기세가 끝도 없이 크게 펼쳐졌으며, 당시 조정의 중요한 문서는 모두 그의 손에서 나왔다.”(‘고려사’ 이규보열전)

고려사에 실린 이규보(李奎報·1168~1241)의 문장에 대한 평가다. 짤막하지만 시와 문장으로 한 시대를 풍미하고, 벼슬을 그만둔 후에도 외교 문서 작성을 도맡은 이에게 걸맞은 찬사라 할 만하다. 그러나 이규보가 살다 간 시기 고려는 무신 정권과 대몽 항쟁으로 점철된 그야말로 내우외환이 겹친 상황이었다.

#긴 기다림 끝 명예 얻었으나…

그의 인생 역시 거침없는 글처럼 순탄하지만은 않았다. 일찍부터 문재를 드러냈지만 과거에 몇 차례 낙방했다. 23세에 급제한 후 주변의 추천과 자신의 구직 노력에도 불구하고 10년 동안 임용되지 못했다. 32세인 1199년 6월 비로소 전주목 사록으로 벼슬살이를 시작했다.

그러나 이듬해 12월 모함을 받아 파직당하고 개경으로 돌아왔다. 1202년 경주에서 민란이 일어나자 병부 녹사 겸 수제원으로 종군해 1204년 3월 개선하는 군대와 함께 개경으로 돌아왔다. 그러나 논공행상에서 제외됐다. 이후 해마다 첫 번째로 추천을 받고 칭찬하는 이도 많았으나 관직을 얻지 못했다.

1207년 한림이 된 이후에야 중앙 여러 관직을 거치며 오랫동안 국가의 문장을 담당했다. 재상의 반열인 종1품까지 승진해 1237년 70세로 치사했다. 63세에 잠시 부안의 위도로 귀양 간 일을 제외하면 비교적 평탄한 관직 생활을 했다고 할 만하다.

이규보의 관직 진출과 승진에는 당대의 권력자인 최충헌의 영향력이 작용했다. 한림이 되기 전 최충헌이 모정(茅亭)을 짓자 이인로 등과 함께 불려가 ‘모정기’를 지었다. 이보다 앞서 1199년 첫 관직에 임용되기 전에도 최충헌의 집에 불려가 시를 지었다.

‘동사강목’에서는 최충헌과 관련된 이규보의 이러한 행적에 관해 “최씨에게 아첨해 사론의 죄를 얻었다”고 평가한다. 이규보 생전에 ‘권력자에게 아부했다’는 비방과 조소가 뒤따르는 계기가 됐다.

#천마산의 백운거사

이규보는 18세 때 53세의 오세재와 망년지우가 돼 이인로, 오세재, 임춘 등과 ‘칠현’(七賢)이라 자칭하며 모인 죽림고회에 동참해 시와 술에 침잠했다. 과거에 급제했지만 곧바로 관직에 나가지 못한 이규보는 부친상을 계기로 천마산에 은거해 ‘백운거사’(白雲居士)라 스스로 호를 지었다. ‘백운거사어록’에서는 “거문고와 술, 시 세 가지를 매우 좋아해 ‘삼혹호선생’(三酷好先生)이라 하고 싶지만, 좋아하기만 하고 잘하지 못하므로 백운의 장점을 취하고자 한다”고 밝혔다.

이규보는 운(韻)을 부르자마자 나는 듯이 붓을 달려 시를 짓는 것으로 유명했다. 술에 취하면 시는 더욱 거침없어져 ‘만취한 채 한 식경도 되지 않아 지은 장편 율시에 한 글자도 고칠 것이 없다’는 제목의 시를 남기기도 했다. 이는 남다른 재능과 축적된 지식이 없으면 불가능한 솜씨로, 한림별곡에 ‘이정언 진한림 쌍운주필’(李正言 陳翰林 雙韻走筆)로 남아 있다. 훗날 술 마시고 하는 시 짓기 내기는 쓸모없는 일이라는 의견을 피력하기도 하고, 젊은 날에 지은 시 300수를 불태우기도 했다. 그러나 시인의 시와 술에 대한 감출 수 없는 사랑은 곳곳에 드러나 있다.

술이 없으면 시도 내키지 않고

시가 없으면 술도 시들해

시와 술이 모두 좋으니

서로 걸맞고 서로 있어야 하네

손가는 대로 시 한 구 짓고

입 당기는 대로 술 한 잔 마셨지

-‘우연히 읊다’

나이 벌써 일흔을 넘었으며

벼슬 또한 삼공에 올랐으니

이제는 시 짓기를 버릴 만도 하건만

어찌하여 아직도 그만두지 못하는가

아침에는 귀뚜라미처럼 노래하고

밤에도 부엉이처럼 읊노라

-‘시벽’

#주변에 미친 세밀한 눈길

이규보의 시 가운데에는 가족과 주변 사물을 노래한 것이 많다. 대상에 대한 애정과 세밀한 관찰 결과가 담뿍 담겼다. 그의 시선은 사랑하는 가족은 물론 무거운 짐을 지고 매를 맞는 소, 거미줄에 걸린 매미, 고양이, 쥐 같은 동물이나 밤이나 햅쌀 같은 식물 그리고 몽당붓이나 깨진 벼루에도 고루 향했다. 이는 아무래도 오랜 기간 은거하며 유유자적하는 시인의 시선이 가까운 곳에 미친 결과가 아닐까. 밤을 노래한 시에서 ‘밤은 사람에게 유익한 과일인데 밤을 노래한 시가 적어서 짓는다’고 창작 동기를 밝혀 놓기도 했다.

잎은 여름철에 돋고

열매는 가을철에 익네

방울 틈처럼 쩍 벌어지면

윤기나는 알밤 감싸고 있네

제사상에 대추와 함께 올라가고

신부의 폐백에 개암과 함께 놓였네

오는 손님 대접만 하는가

우는 아이도 그치게 하지

-율시

사람은 하늘이 만든 물건 훔치는데

너는 사람이 훔친 것을 훔치누나

다 같이 먹고살려 하는 일이니

어찌 너만 나무라랴

- 쥐를 놓아주다

#역사로 남은 시

천마산에 은거하던 20대의 이규보는 주몽의 사적을 노래한 ‘동명왕편’ 등 장편 시를 남겼다. 동명왕편 서문에서 이규보는 “더구나 동명왕의 일은/중략/실로 나라를 창시한 신기한 사적이니 이것을 기술하지 않으면 후인들이 장차 어떻게 볼 것인가?

그러므로 시를 지어 기록하여…”라고 구체적인 창작 동기를 언급했다. 또 ‘구삼국사’의 ‘동명왕본기’를 주석으로 밝혀 지금은 전하지 않는 구삼국사의 존재를 확인하고 일부나마 내용을 볼 수 있는 것도 그의 역사의식 덕분이다.

‘명종실록’ 편찬에도 참여했다. 살 때보다 팔 때 더 받은 집값을 돌려준 노극청의 이야기를 기록한 ‘노극청전’이나 나룻배를 타면서 겪은 일을 적은 ‘주뢰설’은 청렴과 탐욕으로 대비되는 당대 모습을 기록으로 남겨 경종을 울리려는 생각의 발로다. 산문뿐만 아니라 보고 들은 일을 소재로 지은 시들도 이규보가 살았던 시대의 모습을 생생하게 우리에게 전해 준다.

화계에서 찻잎 따던 때를 이야기하세

관리들 집집마다 늙은이 어린이 되는 대로 찾아내어

높은 봉우리 깊은 골짜기 아슬아슬 손을 뻗어

멀고 먼 서울까지 등짐 지고 날랐다네

이것이 바로 만백성의 고혈이라

수많은 사람 피땀 흘려 예까지 이르렀네

…

그대 훗날 간원에 들어가거든

부디 내 시의 은미한 뜻 기억하게나

산과 들 불살라 차 공납 금지한다면

남녘 백성 편히 쉼이 이로부터 시작되리

-손한장이 다시 화답하기에 차운하여 기증하다

정영미 한국고전번역원 출판콘텐츠 실장

■ 동국이상국집은

현전 본은 日서 구해 영조때 간행… 2000여 수의 시·표전·교서 수록

1241년 완성돼 그해 8월에 간행에 착수했지만, 이규보는 9월 74세로 세상을 떠났다. 아들 이함이 시문을 추가하고 ‘연보’, ‘묘지명’ 등을 더해 12월 53권 14책으로 간행됐다. 1251년 손자 이익배가 잘못된 것을 바로잡아 중간했다. 조선 시대에도 몇 차례 간행된 것으로 추정되는데, 현전하는 본에 대해서는 ‘국내에서 잃어버린 것을 일본에서 구해 와 지금 다시 간행했다’는 내용이 ‘성호사설’에 기록됐다. 영조 때 간행된 것으로 추정된다.

2000여수의 시와 왕명을 받아 지은 표전, 교서 등 다양한 문체의 작품이 수록됐다. 대표적인 것으로는 서사시 ‘동명왕편’, 가전체의 ‘국선생전’과 ‘청강사자현부전’, 시화 ‘백운소설’ 등이 있다. 또 재조대장경 판각 경위를 밝힌 ‘대장각판군신기고문’과 금속활자로 ‘상정고금예문’을 간행했다는 사실을 전하는 ‘신서상정예문발미’ 등 중요한 사실을 전하는 글도 포함됐다. 한국고전종합DB에서 원문 이미지와 텍스트, 번역문을 이용할 수 있다.(1)

서울신문, [고전의 향연-옛 선비들의 블로그](12) 이규보 '동국이상국집'거침없는 필력의 문장가.. 20대에 주몽 노래한 '동명왕편' 남겨, 2018. 7. 3.

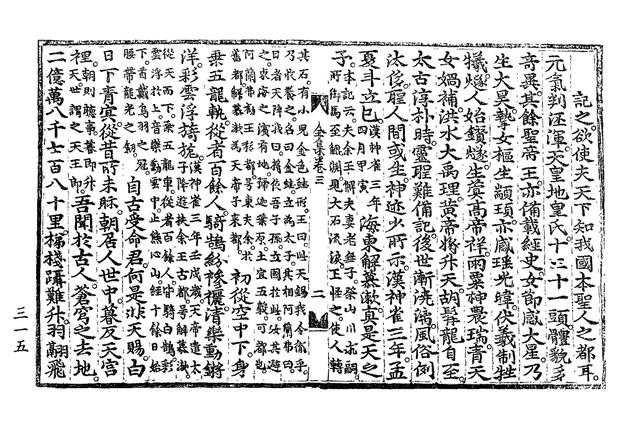

「동명왕편」은 고려 후기에 이규보가 지은 한문 서사시이다. 오언 282구의 장편 인물 서사시로 약 4,000자에 이른다. 『동국이상국집』 제3권에 수록되어 있다. 「동명왕편」은 동명왕 탄생 이전의 계보를 밝힌 서장, 출생에서 건국에 이르는 본장, 후계자인 유리왕의 경력과 작가의 느낌을 붙인 종장으로 구성되어 있다.

「동명왕편」은 중화 중심의 역사의식에서 탈피해 위대한 고구려를 계승하고 있다는 고려인의 자부심과 우리의 민족적 우월성을 반영하고 있다. 이규보의 국가관과 민족에 대한 자부심이 잘 나타난 작품이라 할 수 있다.

고려 후기에 이규보(李奎報)가 지은 한문서사시. 오언 장편 282구의 장편 인물서사시로 약 4,000자에 이른다. 「동명왕편」은 그의 문집인 『동국이상국집』 제3권에 수록되어 있다.

「동명왕편」은 동명왕 탄생 이전의 계보를 밝힌 서장(序章)과 출생에서 건국에 이르는 본장(本章), 그리고 후계자인 유리왕의 경력과 작가의 느낌을 붙인 종장(終章)으로 구성되어 있다.

「동명왕편」의 서문에서 이규보는 “처음 동명왕의 설화를 귀신(鬼 귀)과 환상(幻 환)으로 여겼다. 그러나 연구를 거듭한 결과 귀신이 아니라 신(神)이라는 것을 깨달았다. 이것을 시로 쓰고 세상에 펴서 우리 나라가 원래 성인지도(聖人之都 ; 성인 세운 나라)임을 널리 알리고자 한다.”고 저작동기를 적고 있다.

「동명왕편」의 내용은 다음과 같다.

해동의 해모수(解慕漱)는 천제(天帝)의 아들이다. 고니를 탄 100여 인의 종자(從者)를 거느리고 하늘로부터 오룡거(五龍車)를 타고 채색 구름 속에 떠서 내려 왔다.

성 북쪽에 청하(靑河)가 있고 거기에 하백(河伯)의 세 딸 유화(柳花) · 훤화(萱花) · 위화(葦花)가 있었다. 해모수가 사냥을 갔다가 이들 세 미녀를 만나서 그 중에 맏딸인 유화와 혼인하도록 해달라고 하백에게 간청하였다.

하백은 해모수의 신통력을 시험한 뒤에 그에게 신변(神變)이 있음을 알고 술을 권하였다. 하백은 해모수가 술이 취하자 유화와 함께 가죽가마에 넣어서 하늘로 보내려 하였다.

그런데 술이 깬 해모수는 놀라서 유화의 비녀로 가죽가마를 찢고 혼자 하늘로 올라가 돌아오지 않았다. 하백은 유화를 꾸짖으며 태백산 물 속에 버렸다. 유화는 고기잡이에게 발견되어 북부여의 금와왕(金蛙王)에 의하여 구출되었다.

유화는 뒤에 해모수와 관계하여 주몽(朱蒙)을 낳았다. 주몽은 처음에는 되 크기만한 알이었다. 금와왕은 상서롭지 않은 일이라 하여 마굿간에 버렸다. 말들이 이것을 짓밟지 않아서 깊은 산 속에 버렸더니 짐승들이 이것을 보호하였다.

알에서 나온 주몽은 골격과 생김새가 영특하여 자라면서 재주가 뛰어났다. 뒷날에 부여를 떠나 남으로 가서 비류국(沸流國)의 송양왕(宋讓王)의 항복을 받고 나라를 세웠다.

이것이 고구려의 건국이다. 그가 고구려의 시조인 동명성왕이다. 종장에는 동명성왕의 아들 유리(類利)가 부왕(父王) 동명왕을 찾아서 왕위를 계승한다.

「동명왕편」은 당시 중화중심(中華中心)의 역사의식에서 탈피하여 『구삼국사(舊三國史)』에서 소재를 취하여 우리의 민족적 우월성 및 고려가 위대한 고구려를 계승하고 있다는 고려인의 자부심을 천추만대에 전하겠다는 의도에서 쓰인 것이다. 이규보의 국가관과 민족에 대한 자부심, 그리고 외적에 대한 항거정신이 잘 나타나 있는 작품이라 할 수 있다.

「동명왕편」은 북방대륙에서 한반도의 남단에 이르기까지 넓은 강토와 천상 · 해상 · 삼계를 무대로 하여 영웅호걸들의 상호 갈등을 통하여 사건이 전개되고 발전되고 힘과 힘, 꾀와 꾀, 신통력의 대결을 통하여 부족사회적인 힘을 집결하여 고대국가의 건설이라는 역사적인 대업을 완수하는 사실이 작품을 통하여 반영되고 있다.(2)

<자료출처>

(1) [고전의 향연-옛 선비들의 블로그] 거침없는 필력의 문장가.20대에 주몽 노래한 '동명왕편' 남겨 (daum.net)2018. 7. 3.

(2) 동명왕편(東明王篇) - 한국민족문화대백과사전 (aks.ac.kr)

<참고자료>

동국이상국집 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

동국이상국집(東國李相國集) - 한국민족문화대백과사전 (aks.ac.kr)

이규보(李奎報) - 한국민족문화대백과사전 (aks.ac.kr)

이규보 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

[신문과 놀자!/클릭! 재밌는 역사]고려 무신정권의 최고 문인 이규보는 왜 '동명왕편'을 썼을까? (daum.net) 2021. 5. 12.

고려의 전설적인 ‘일타강사‘, 세종대왕도 엄지손가락을 치켜세웠다[이기환의 Hi-story] (daum.net) 2023. 1. 25.

"이규보, 구직 위해 '동명왕편' 지어.. 무신도 염두에 둔 듯" (daum.net)2020. 1. 28.

금속활자 직지 복원 완료, '동국이상국집'과 '남명천화상송증도가' 복원 (daum.net) 2016. 1. 20.

"증도가·상정예문·동국이상국집 같은 활자" (daum.net) 2010. 11. 19.

[윤석만 논설위원이 간다] 아프리카 그린 동양 최고 세계지도, 파리·로마 정확 표기 (daum.net) 2023. 8. 21.

[변연배의 이야기와 함께하는 와인] 당나라엔 이백, 고려엔 이규보 (daum.net) 2023. 11. 18.

[날씨칼럼] 김장도 때가 있다? 가장 맛있게 담글 수 있는 시기는? (daum.net) 2023. 10. 29.

권력자의 탐욕과 역사의 물살 견뎌내고 물 위로 (daum.net) 한겨레 2023. 9. 23.

'우리겨레력사와 문화 > 우리겨레 력사학자, 력사서(1)' 카테고리의 다른 글

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (8) 김종서(金宗瑞) 고려사절요(高麗史節要) (0) | 2018.10.15 |

|---|---|

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (7) 고려사(高麗史) (0) | 2018.10.02 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (5) 이승휴(李承休) 제왕운기(帝王韻紀) (0) | 2017.03.08 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (4) 환인(桓因)인가? 환국(桓國)인가? (1) | 2008.06.06 |

| 우리겨레 력사학자, 력사서 (3) 일연(一然) 삼국유사(三國遺事) (0) | 2008.03.22 |