력사를 찾아서

1. 백제 (1) BC 18년∼475년 한성 도읍기(온조왕~개로왕) 본문

필자는 지금까지 백제의 건국시조와 왕실의 혈통, 건국 연대와 건국지, 건국 뒤의 발전과정 등을 살펴보았다. 그 결과 얻어진 바를 요약하면 다음과 같다.

백제의 건국시조는 비류왕이었으며 그의 혈통은 부여계였다. 비류와 온조의 아버지는 북부여 왕 해부루의 후손인 우태였고 어머니는 졸본부여의 여인 소서노였다. 그러했기 때문에 백제 왕실은 성을 부여씨라 했던 것이다. 그러한 비류와 온조가 고구려 건국시조인 추모왕의 아들로 전해온 것은 추모왕이 비류와 온조의 계부였기 때문이었다.

백제는 처음 비류가 건국하였지만, 그는 건국 뒤 5개월 만에 후사를 두지 못하고 사망하여 그의 동생 온조가 왕위를 잇고 그 후손들이 대대로 게승하게 되었다. 그 결과 백제의 건국시조가 온조였던 것으로 전해지게 되었다.

《삼국사기》에 따르면 백제의 건국 연대는 서기 전 18년이다. 그러나 일부 학자들은 백제의 건국 연대를 이보다 훨씬 늦은 서기 260~261년의 고이왕 때로 보거나 더 늦게 보아야 한다고 주장하였다. 그 근거로 이 시기에 백제는 관제와 신분등급을 확립하고 법을 엄격히 하였다고 기록되어 있는 점을 들고 있다.

그러나 백제가 이 시기에 관제와 신분등급 제도를 확립하고 법을 엄격하게 한 것은 정치개혁을 단행하여 중앙권력을 한층 강화하고자 했던 것으로서 백제 사회가 정치적으로 그만큼 발전했음을 뜻하는 것이다.

따라서 백제의 건국 연대는 《삼국사기》의 기록에 따라 서기 전 18년으로 보아야 하며, 고이왕 때의 기록은 백제의 국가권력이 증대되어음을 뜻하는 것으로 보아야 한다.

백제의 건국지를 지금까지는 하북위례성으로 보았다. 그러나 기록에 따르면 비류는 미추홀에 도읍했으므로 백제의 건국지는 미추홀이며 그곳은 지금의 임진강 유역에서 찾아야 한다.

미추홀에서 천도한 하남위례성은 지금의 경기도 하남시 교산동 지역으로 추정된다.

건국한 뒤 온조왕은 한의 거수국과 같은 위치에 있으면서 안정을 꾀하는 한편 동명왕묘를 세워 왕실의 전통과 권위를 세우고자 하였다. 하남위례성으로 도읍을 옮기고는 백성들을 위로하면서 농사에 힘쓰도록 격려하고 성을 쌓아 주민들이 안전하게 거주하도록 하였으며 궁궐을 신축하여 왕실의 위엄을 보였다.

기반이 닦이자 온조왕은 마한을 쳐서 그 영토를 지금의 정읍까지 확장하고 전국에 동부 · 서부 · 남부 · 북부 등 4부의 행정구역을 두었으며 그 아래에는 주와 군을 두었다. 그리고 장자상속법의 원칙을 세웠다. 다루왕은 대대적인 농지 개간사업을 벌여 쌀 생산이 크게 늘어났다.

이러한 기반 위에서 고이왕은 안으로는 경제기반을 더욱 튼튼히 하고 밖으로는 신라를 제압하면서 중국 지역으로 세력을 확장하는 한편, 관제를 정돈하고 법령을 엄격히 하여 국가기강을 바로 세우고자 노력하였다. 개혁정치가 단행되었던 것이다.

이 시기에 고이왕은 좌장 진충을 보내 난하 유역에 있던 낙랑군을 습격하였다. 이후 백제는 산동성과 강소성 및 절강성 등지까지 그 세력을 확장하여 수나라가 중국을 통일하기 직전까지 중국 동부 해안지역을 지배했다.

백제는 중국 동부 지역의 영역확장에 주력하였는데 그 과정에서 책계왕과 분서왕이 사망하는 시련을 겪었다. 그 뒤를 이은 비류왕은 국내의 안정에 주력하였다. 어려운 백성들에게 곡식을 나누어주어 생계를 유지하도록 하고 신라와도 원만한 관계를 유지하였다.

이 시기에 고구려는 지금의 요서 지역에 있었던 한사군을 완전히 몰아내고 그 지역의 고조선 옛 땅을 모두 수복한 뒤 백제와 신라를 통합하기 위하여 진출방향을 남쪽으로 잡고 있었다.

이러한 고구려의 침략에 대응하여 백제의 근초고왕은 고구려의 평양성을 공격하여 고구려의 고국원왕을 전사시키고, 박사 고흥에게 《서기》를 편찬하도록 하여 왕실의 권위와 정통성 · 신성성을 강화하였다.

서기 384년에는 동진에서 온 불교 승려 마라난타를 맞아 불교를 받들기 시작하였는데, 불교는 왕과 귀족의 현실적 지위를 뒷받침해 주는 합리적 논리를 제공해 주었다.

침류왕이 사망하자 왕위 계승을 싸고 심한 갈등이 있었으나, 아신왕은 왕위를 회복하여 국내의 기강을 세우고 왜와 관계도 증진시켰다.

아직기와 왕인을 왜에 보냈는데, 아직기는 왜의 태자 菟道稚郞子(우지노와키이라스코)에게 경전을 가르쳤으며, 왕인은 《논어》와 《천자문》을 왜에 전하고 왜 태자의 스승이 되어 모든 전적을 가르쳤다. 그리고 眞毛津이라는 縫衣工女, 卓素라는 冶工, 西素라는 織造工 들을 보내 진보된 백제 문물울 왜에 전하였다.

그러나 아신왕은 고구려 광개토왕의 남진정책에 부딪혀 많은 군사를 잃고 넓은 땅을 빼앗기는 수모를 겪어야 했다. 백제의 개로왕은 북위와 연합하여 고구려를 협공하고자 하였으나 뜻을 이루지 못하고 오히려 고구려 군대에 도읍인 한성이 포위되고 살해당하는 비운을 맞았다.(1)

백제의 건국과 마한의 멸망

1) 소서노 여왕의 백제 건국

〈백제 본기〉는 〈고구려 본기〉보다 훨씬 더 잘못 기술되었다. 백제 역사가 백 수십 년 정도 삭감되었음은 물론이고 시조와 시조의 출신까지 잘못 기술되었다. 백제 시조는 소서노 여왕이다. 그는 지금의 한양인 하북위례성에 도읍을 정했다. 그가 죽은 뒤 두 아들 비류·온조가 각각 미추홀(지금의 인천)과 하남위례성1)에 도읍을 정했다. 비류는 금방 망하고 온조만 계속 왕 노릇을 했다. 〈백제 본기〉는 소서노 이야기를 쏙 뺀 채, 서두에서 비류·온조가 미추홀·하남위례성에서 분립한 사실부터 기록했다. 또 〈백제 본기〉는 온조왕 13년에 온조가 하남위례성으로 도읍을 옮겼다고 했다. 이것은 온조가 하남위례성에서 하남위례성으로 천도했다는 말이 되는 것이니, 어찌 우스갯소리가 아니겠는가. 이것이 〈백제 본기〉의 첫 번째 오류다.

비류·온조의 아버지는 소서노의 전 남편인 우태다. 우태가 부여씨이므로, 비류·온조의 성씨도 부여다. 근개루왕(개로왕)도 “백제는 부여에서 나왔다”고 말했다. 따라서 〈백제 본기〉에서 비류·온조를 추모의 아들이라고 한 것은 잘못이다. 이것이 두 번째 오류다. 이런 오류를 교정한 상태에서 백제 건국의 역사를 설명하고자 한다.

우태의 부인인 소서노가 비류·온조 두 아들을 낳고 과부로 살다가 추모왕과 재혼한 뒤, 재산을 바쳐 추모왕을 돕고 고구려 건국에 기여했다는 점은 이번 장의 제3절에서(‘제2절 고구려의 발흥’의 오기인 듯하다_옮긴이) 서술했다. 추모왕은 소서노를 정실부인으로 대접하고 비류·온조를 친자식처럼 사랑했다. 그러나 추모의 아들인 유류가 어머니 예씨와 함께 동부여에서 돌아오자, 예씨가 제1왕후가 되고 소서노가 제2왕후가 되었으며, 유류가 태자가 되고 비류·온조가 덤받이 자식(전처소생_옮긴이)이 되었다. 그러자 비류가 동생 온조에게 “고구려 건국의 공이 거의 다 우리 어머니한테 있는데도, 어머니는 왕후 자리를 빼앗기고 우리 형제는 기댈 데가 없어졌다. 대왕이 계실 때도 이러하니, 대왕이 돌아가시고 유류가 왕위를 이으면 우리가 어디에 기대겠느냐? 차라리 대왕이 살아 계실 때 어머니를 모시고 딴 데 가서 살림을 차리는 게 낫겠다”라고 상의했다.

비류와 온조는 이런 생각을 소서노에게 알렸다. 소서노는 추모왕에게 요청해서 금은보화를 나눠 가진 뒤, 비류·온조 두 아들과 오간·마려 등 18명을 데리고 낙랑국을 지나 마한에 들어갔다. 당시 마한왕은 기준의 자손이었다. 소서노는 마한왕에게 뇌물을 바치고, 마한 땅의 서북 100여 리에 해당하는 미추홀과 하북위례성 등을 얻었다. 이어 왕의 자리에 오르고 국호를 백제라 하였다.

그 후 강성해진 서북쪽의 최씨 낙랑국이 압록강의 예족을 은밀히 도와 백제를 심하게 압박했다. 낙랑국과 친했던 소서노는 처음에는 예족만 경계했다. 그러나 예족의 침입이 낙랑국의 사주에 의한 것임을 안 뒤로, 낙랑국과 절교하고 성책을 쌓아 방비했다.

〈백제 본기〉에서는 낙랑왕이라 하지 않고 낙랑태수라고 했다. 이는 백제 역사를 몇 백 몇 십 년 삭감한 뒤, 거기에 맞는 중국 제도를 찾다 보니 생겨난 결과다. 그래서 낙랑왕을 한사군 낙랑태수라고 한 것이고, 예족을 말갈족이라고 한 것이다. 신라 말엽에 예족을 말갈족으로 표현한 당나라 책을 보고 기존 서적의 예족을 모두 말갈로 고치다 보니 이렇게 된 것이다.

깊이 읽기

백제의 건국 연도와 《삼국사기》

〈백제 본기〉 온조왕 편에 따르면, 소서노와 비류·온조는 유류가 추모왕을 찾아온 뒤에 고구려를 떠나 한강변에 가서 백제를 세웠다. 〈고구려 본기〉 동명성왕 편에 따르면, 유류(유리)가 추모왕을 찾아온 것은 고구려가 건국된 지 18년 뒤였다. 따라서 고구려가 건국되고 적어도 18년이 경과한 뒤에 백제가 세워진 것이다. 〈고구려 본기〉 보장왕 편에 따르면, 고구려가 망한 668년에 당나라의 가언충이 당고종에게 “올해는 고구려 건국 900년이 되는 해입니다”라고 말했다. 이에 의하면 고구려는 기원전 233년에 세워진 나라다. 한편, 북한 학계에서는 고고학적 유물을 토대로 고구려가 기원전 277년에 세워졌다고 주장한다. 가언충의 말이 사실이라면 백제는 기원전 215년 이후에 세워졌을 것이고, 북한 학계의 주장이 사실이라면 백제는 기원전 259년 이후에 세워졌을 것이다. 어느 쪽이 맞든 간에, ‘백제는 기원전 18년에 세워졌다’는 《삼국사기》의 내용과는 차이가 있다.

위례성의 위치

《삼국사기》 〈백제 본기〉 온조왕 편에 따르면, 소서노가 죽은 직후에 온조가 “도읍을 옮겨야 하겠다”라면서 한강 남쪽으로 순시하러 떠나는 장면이 나온다. 이것은 그 이전까지는 백제 수도가 한강 북쪽에 있었음을 의미하는 것이다. 한강 북쪽에 있었던 도읍이 바로 하북위례성이다. 하북위례성의 정확한 위치가 어디인지에 관해서는 아직 결론이 도출되지 않았다. 북한산 근처로 보는 학자들도 있었고 중랑천 유역으로 보는 학자들도 있었다.

2) 소서노 사후에 두 아들의 분열과 흥망

소서노는 재위 13년에 사망했다. 그는 조선 역사상 유일한 여성 건국자이며, 고구려·백제 두 나라를 건설한 사람이다. 소서노가 죽은 뒤에 비류와 온조는 다음과 같이 의견을 모았다. “낙랑과 예족의 압박이 날로 심해지는 속에서 어머니 같은 분이 없으면 이 땅을 지킬 수 없으니, 차라리 새 터를 찾아 천도하는 게 마땅하다.”

두 형제는 오간·마려 등과 함께 지금의 한양 북악인 부아악(負兒岳)에 올라 수도로 삼을 만한 자리를 찾아보았다. 비류는 미추홀을 생각하고 온조는 하남위례성을 생각하니, 두 형제의 의견이 충돌할 수밖에 없었다. 오간·마려 등은 한결같이 비류에게 충고했다. 하남위례성은 북으로는 한강을 등지고 남으로는 풍부한 못을 안고 동으로는 높은 산을 끼고 서로는 큰 바다를 둔 훌륭한 요새이므로, 이곳을 버리고 다른 데 갈 이유가 없다는 것이었다. 그러나 비류가 듣지 않았기 때문에, 형제는 할 수 없이 토지와 인민을 나눌 수밖에 없었다. 비류는 한쪽 인민을 차지하고 미추홀을 거점으로 삼았으며, 온조는 다른 쪽 인민을 차지하고 하남위례성을 거점으로 삼았다. 이로써 백제가 동서로 갈리게 되었다.

〈백제 본기〉에 기록된 온조 13년까지는 소서노의 연대이고, 익년인 14년은 온조의 원년이다. 온조 13년에 발표한 도읍 이전의 명령은 비류와 충돌한 뒤 자신을 따르는 인민에게 내린 것이다. 또 온조 14년(실은 온조 1년)에 “한성 백성을 나누었다”고 한 것은 두 형제가 인민을 갈라 각자의 서울로 간 사실을 가리킨다. 미추홀은 메주골이고 위례성은 오리골(본래는

리골)이다. 오늘날에도 어느 동네든 흔히 동쪽에 오리골이 있고 서쪽에 메주골이 있다. 왜 그런지는 알 수 없지만, 그 기원이 오래되었음은 알 수 있다.

그런데 비류의 미추홀은 토지가 습하고 물이 짰다. 그래서 백성들이 살 수 없다며 흩어져 달아났다. 하지만 온조의 하남위례성은 물과 풍토가 적당하고 오곡이 잘 자라 인민이 편안히 살 수 있었다. 비류가 분통해하며 병들어 죽은 뒤, 신하와 백성이 다들 온조에게 가니 동서의 두 백제가 다시 하나가 되었다.

깊이 읽기 소서노와 온조

신채호는 소서노가 초대 백제왕 즉 초대 ‘어라하’이고 온조는 두 번째 왕이라고 했다. 신채호가 제시한 핵심 근거는 《삼국사기》 기록의 모순이다. 《삼국사기》에서는 온조가 하남위례성에서 백제를 세웠다고 했다. 이렇게 하남위례성에서 백제를 세운 온조가 백제 건국 12년 만에 소서노가 죽자 도읍을 하남위례성으로 옮겼다고 《삼국사기》는 말한다. 바로 이 대목이 이상하다는 게 신채호의 지적이다. 백제 수도가 하남위례성에서 하남위례성으로 바뀌었다는 게 말이 되느냐는 것이다. 역사적 사실을 은폐하려다 보니까 이런 모순이 생겼다는 것이 신채호의 생각이다. 하북위례성이 백제 최초의 도읍이고 그곳에서 소서노가 왕이었던 사실을 숨기고자 하니까 이런 모순이 생겼다고 판단한 것이다.

신채호가 제시한 근거 외에도 소서노가 초대 왕이었음을 보여주는 또 다른 증거들이 있다. 중요한 것 세 가지만 소개하고자 한다.

첫째, 소서노의 지위가 단순히 왕의 어머니에 그치지 않았다는 점이다. 소서노는 고구려를 세우기 전에나 후에나 항상 자기 세력을 갖고 있었다. 그의 추종 세력에는 비류·온조도 포함되어 있었다. 두 사람은 어머니의 명령을 받는 입장이었다. 이런 상하 관계가 백제 건국 당시에도 그대로 유지됐다고 보는 게 이치적이다. 소서노가 죽은 뒤에 온조는 “어머니가 돌아가시니 정세가 편안하지 않을 것 같다”고 말했다. 여기서 말한 정세는 백제를 둘러싼 국제정세를 가리킨다. 만약 소서노가 단순히 왕의 어머니였다면, 소서노가 죽는다고 국제정세가 위태해질 리가 없었다. 하지만 소서노가 왕이었다고 보면 이 모든 게 자연스러워진다.

둘째, 소서노의 죽음이 정치적인 죽음이었고 그것이 도읍 천도의 원인이었다는 점이다. 《삼국사기》 〈백제 본기〉는 소서노의 죽음에 대해 “호랑이 다섯 마리가 성 안에 들어왔다. 왕의 어머니가 죽었다”고 기록했다. 호랑이들이 성에 침투하고 왕의 어머니가 죽었다는 식의 기록 방식은 쿠데타에 의한 왕의 죽음을 가리킬 때에 흔히 사용되었다. 신라 박혁거세와 백제 동성왕은 쿠데타로 죽었는데, 《삼국사기》에는 박혁거세가 죽기 전에 용 두 마리가 경주에 출현했다고 했고, 동성왕이 죽기 전에도 호랑이 두 마리가 출현했다고 했다. 왕의 죽음을 이렇게 은유적으로 표현한 점을 고려할 때, ‘호랑이의 침투에 이은 소서노의 죽음’은 쿠데타에 의한 소서노의 죽음을 암시하는 것이라고 볼 수 있다. 이는 소서노의 죽음이 정변에 의한 것이었음을 보여주는 것이다. 이렇게 소서노가 정변으로 죽자마자 온조가 도읍을 옮겼다. 소서노가 단순히 왕의 어머니였다면 소서노가 죽었다는 이유로 도읍을 옮길 필요가 있었을까?

셋째, 소서노가 죽을 당시에 소서노와 온조의 관계가 안 좋았던 것으로 보인다는 점이다. 고대 동아시아에서는 자기 거처보다 부모의 사당을 먼저 세우는 것이 상식이었다. 이 점은 《예기(禮記)》에도 반영되어 있다. 《예기》 〈곡례〉에서는 “군자가 집을 지을 때는 사당이 가장 먼저이고, 마구간과 창고가 그 다음이며, 자기 거처는 맨 나중이다”라고 했다. 군자는 부모의 사당을 먼저 짓고 그 다음에는 마구간이나 창고 등과 같은 실용적인 장소를 짓고 맨 나중에 자기 거처를 지어야 한다고 했다. 이런 관념은 고대 동아시아에서는 상식이었다. 이런 상식을 위반하는 인물은 통치자의 정당성을 획득하기 힘들었다. 그런데 온조는 이런 상식을 위반했다. 소서노가 죽자마자 온조는 도읍을 옮기고 새로운 궁궐을 지었다. 《삼국사기》 〈백제 본기〉에서는 이 궁궐이 화려했다고 했다. 온조는 자기 궁궐을 짓고 2년이 넘은 뒤에야 비로소 어머니 소서노의 사당을 지었다. 어머니가 죽고 4년이 넘은 뒤에야 사당을 세운 것이다. 이러한 사실들은 온조와의 사이가 안 좋은 상태에서 소서노가 사망했을 가능성을 보여주는 것이다. 이런 정황들을 보면 백제 초대 어라하인 소서노가 온조의 쿠데타로 암살당했을 가능성이 있음을 알 수 있다.

3) 온조의 마한 점령

백제는 마한의 땅을 얻어 건국했으므로 소서노 이래로 마한에 대해 신하의 예를 다했다. 수렵을 하면 노루·사슴을 마한에 보냈고, 전쟁을 하면 포로를 마한에 보냈다. 소서노 사후, 온조는 예족과 낙랑을 방어할 목적이라면서, 북으로 패하(지금의 대동강)로부터 남으로 웅천(지금의 공주)까지를 백제 땅으로 획정해달라고 요청하여 허락을 받았다. 이후 온조는 웅천으로 가 마한과의 국경에 성책을 쌓았다. 그러자 마한왕이 사신을 보내 온조를 힐난했다. “왕의 모자가 처음 남쪽으로 왔을 때 발 디딜 땅도 없었다. 내가 서북의 100리 땅을 떼어주었기에 오늘날의 백제가 있게 된 것이다. 그런데 이제 국력이 좀 세졌다고 우리 강토를 침범하고 성책을 쌓으니, 이 어찌 의리상 있을 수 있는 일인가?”

그러자 온조는 거짓으로 죄스러워하며 성책을 헐었다. 하지만 측근들에게는 “마한왕의 정치가 어지럽고 국세가 쇠약해졌으니, 지금 취하지 않으면 딴 사람 손에 돌아갈 것”이라고 말하고, 얼마 뒤 사냥을 핑계 삼아 마한을 습격하고 도읍을 점령했다. 또 50여 개의 소국을 토벌하는 한편, 마한의 유민으로 의병을 일으킨 주근의 일족을 참살하였는데, 온조왕의 잔학상이 매우 심했다.

기준은 남쪽으로 도망해서 마한의 왕위를 차지하고 성을 한씨로 바꾸었다. 이것이 후손들에게 이어지다가 이때 와서 망했다. 《삼국지》에서 “기준의 후예가 끊어지자, 마한 사람이 스스로 왕이 되었다”고 한 것은 이를 가리킨다. 여기서 온조를 ‘마한 사람’이라고 한 것은 중국인들이 항상 백제를 마한이라고 불렀기 때문이다.

온조는 고구려 유류·대주류왕과 동시대 사람이다. 온조대왕 이후에 낙랑이 침입했다는 기록이 없는 것은 이미 대주류왕이 낙랑을 멸망시켰기 때문이다.(2)

백제의 대방 점령과 반걸양 전투

백제 근초고왕은 처음에는 왕후 진씨를 총애했다. 그래서 왕후의 친족인 진정(眞淨)을 조정좌평(朝廷佐平)1)에 임명했다. 진정은 이런 힘을 믿고 발호하여 신하들을 억누르고 백성의 재산을 침탈하며 20년간이나 국정을 어지럽혔다.

태자 근구수는 영명하여, 마침내 진정을 파면하고 정치적 폐단을 개혁했다. 또 대방의 장씨로부터 항복을 받고 그 땅을 백제의 군현으로 만들었다. 그는 육군의 제도를 개량한 데 이어 해군을 창설하여 바다 건너 중국까지 침략할 야심을 품었다.

당시 고구려 고국원왕은 환도성을 버리고 평양성으로 천도했다. 그는 선비족에게 당한 치욕을 남방에서 보상받을 생각으로 백제를 자주 침공했다. 서기 369년에 그는 기병·보병 2만 명을 황·청·적·백·흑 5기(旗)로 나눈 뒤 반걸양(半乞壤, 지금의 벽란도)까지 당도했다. 그러자 근구수도 이에 맞서 출전했다.

이 일이 있기 전에 백제 국영 목장의 마부인 사기(斯紀)가 국마(國馬)의 발굽을 손상시킨 뒤 벌을 받는 게 두려워서 고구려로 달아난 적이 있었다. 그랬던 그가 고구려 군인이 되어 이 싸움에 나왔다. 비밀리에 군영을 나간 그는 근구수를 찾아가서 보고했다. “저들의 병력이 많기는 하지만, 거의 다 남의 이목을 속이고자 숫자만 채운 가짜 군사들입니다. 적기병(赤騎兵)2) 하나만 용맹하니, 이것만 격파하면 나머지는 저절로 궤멸될 것입니다.” 이 말을 받아들인 근구수는 정예병을 뽑아 적기병을 기습하고 고구려 군대를 쳐서 흩어지도록 만들었다. 그런 뒤 수곡성(水谷城, 지금의 신계(新溪)) 서북까지 진격하여 돌로 기념탑을 쌓고 패하(浿河, 대동강 상류로 지금의 곡산·상원 등지) 이남을 백제 땅으로 만들었다.(3)

고국원왕의 전사와 백제의 재령 천도

반걸양 전투 3년 뒤에 고국원왕은 빼앗긴 땅을 회복하기 위해 정예군 3만 명을 거느리고 패하를 건넜다. 근초고왕은 근구수를 보내 강의 남쪽 기슭에 복병을 숨겼다가 불의에 기습하도록 하여, 고국원왕을 죽이고 패하를 건너 그 이북을 함락했다. 그러자 고구려는 다시 국내성(지금의 집안현)으로 천도하고 고국원왕의 아들인 소주류왕(〈고구려 본기〉의 소수림왕)을 세워 백제를 저지했다. 상한수(上漢水, 지금의 재령강)에 도착한 근초고왕은 황색 깃발을 세우고 열병식을 크게 거행했다. 그는 서울을 상한성(上漢城, 지금의 재령)으로 옮기고 북방 진출에 박차를 가했다.

《삼국사기》 〈지리지〉 고구려 편에서는 고국원왕이 평양으로 천도한 사실만 기록하고 소주류왕이 국내성으로 다시 천도한 사실은 기록하지 않았다. 이 때문에 기존의 역사가들은 고국원왕 이후에는 고구려가 항상 평양 쪽에 서울을 둔 줄로 알았다. 그런데 고구려는 국내성을 고국천(故國川)·고국양(壤)·고국원(原)이라고 불렀다. 고국원왕의 시신이 국내성으로 천도할 때에 그곳에 매장됐기 때문에 고국원왕이라는 칭호가 나온 것이다. 이것은 이때 고구려가 국내성으로 도읍을 옮겼다는 첫째 증거가 된다. 또 광개토경평안호태왕의 비문에 따르면, 평안호태왕은 국내성에서 성장하여 국내성 부근에 매장된 게 명백하다. 이것은 평안호태왕 이전에 국내성으로 다시 도읍을 옮겼다는 둘째 증거가 된다. 이 같은 국내성 천도는 백제의 침략을 피하기 위함이었다.

한편, 《삼국사기》 〈백제 본기〉에서는 “근초고왕이 고구려 평양을 빼앗은 뒤, 물러나서 한성에 도읍을 두었다”고 했다. 〈지리지〉에서는 한성을 남(南)평양으로 불렀다. 《삼국사기》에는 이 외에도 한성을 고구려 남평양으로 부른 곳이 몇 군데 있다.

그런데 고구려는 장수왕 때에 지금의 한성을 한 차례 함락했을 뿐이다. 그 이전에는 이곳이 몇 년 몇 월에 고구려 땅이 되었다는 기록이 전무하다. 따라서 북평양은 북낙랑 즉 요동의 개평·해성 등지이고 남평양은 지금의 평양이다. 이것은 근초고왕 부자가 빼앗은 평양이 지금의 한성이 아니라 지금의 평양이라는 첫째 증거가 된다.

《삼국사기》 〈지리지〉에 따르면, 중반군(지금의 재령)의 또 다른 이름은 한성이었다. 따라서 백제가 평양을 격파하고 북진하여 지금의 재령에 도읍을 설치했다고 보면, 사리에 부합한다. 만일 근초고왕이 빼앗은 평양이 지금의 한성이라면, “고구려 평양을 빼앗아 도읍으로 삼다”라고 하거나 “고구려 한성을 빼앗아 도읍으로 삼다”라고 하지 않고 “고구려 평양을 빼앗은 뒤, 물러나 한성에 도읍을 두었다”라고 기록할 이유가 있었을까? 이는 근초고왕이 빼앗은 평양이 한성이 아니라 지금의 평양이라는 두 번째 증거가 되는 것이다.

〈백제 본기〉에서는 근초고왕이 도읍을 둔 한성 부근에 한수(漢水)와 청목령(靑木嶺) 같은 지명이 있었다고 했다. 그래서 어떤 사람은 한수를 지금의 한강으로 보고, 청목령을 지금의 송악으로 본다. 하지만 고대에는 도성을 옮길 때 그 부근의 지명도 함께 옮기는 것이 일반적이었다. 따라서 한수와 청목령 등은 근초고왕이 천도할 때에 함께 옮긴 지명이지 지금의 한강과 송악은 아니다. 원래 백제에는 세 개의 한강이 있었다. 첫째는 지금의 한성 부근에 있는 ‘한강(漢江)’이고, 둘째는 위에서 설명한 재령 한성의 ‘월당강(月唐江)’이고, 셋째는 훗날 문주왕이 천도한 직산 위례성(한성과 가까운 지금의 양성(陽城))의 ‘한내’였다. 이 책에서는 구별의 편의를 위해, 첫째는 중(中)한수 및 중한성으로, 둘째는 상(上)한수 및 상한성으로, 셋째는 하(下)한수 및 하한성으로 부르기로 한다.

깊이 읽기 《삼국사기》에 나타난 백제의 활동 영역

백제에 대한 한국인들의 인식은 기본적으로 《삼국사기》 〈백제 본기〉에 기초한 것이다. 여기서 형상화된 백제의 모습은 경기도·충청도·전라도에 국한된 소국의 이미지다. 하지만 신채호가 규명한 바에 따르면 백제는 황해도 재령에도 도읍을 둔 적이 있다. 또 본문에서 소개되겠지만 중국 역사서인 《송서(宋書)》·《양서》·《남사》에 따르면 백제는 한때 북중국에도 영토를 둔 적도 있다.

이뿐 아니라 백제가 남중국까지 진출했다는 점이 《삼국사기》에 수록된 최치원의 글에서도 나타난다. 《삼국사기》 〈최치원 열전〉에 따르면 최치원은 당나라에 보낸 글에서 “고구려와 백제의 전성기에는 강병 백만을 보유하여, 남으로 오월을 침범하고 북으로는 유·연·제·노를 흔들어 중국의 골칫거리가 되었습니다”라고 했다. 오월이란 곳은 지금의 상하이와 양자강 이남의 중국 강남 지방을 지칭한다. 이곳을 침범한 나라는 최치원의 글에 언급된 바와 같이 해상강국 백제였다.

백제는 가야·탐라 같은 해상강국들과 함께 동아시아 해역을 지배한 나라였다. 백제·가야·탐라의 해상세력은 이들 국가가 망한 뒤에도 계속해서 동아시아 해역을 지배했다. 당나라 때 상하이 앞바다의 주산열도에 설치된 바닷사람들의 기지가 신라방이나 신라번으로 불린 것도 바로 그 점을 보여준다. 신라방이나 신라번은 바다에 약한 신라인들이 만든 게 아니라, 백제·가야·탐라 멸망 뒤에 신라 국적을 갖게 된 백제·가야·탐라 유민들이 만든 것이었다. 신라 중심의 역사관에서 벗어나고 중국 대륙 중심의 역사관에서 벗어나면, 우리는 백제란 나라의 활동 범위가 얼마나 넓었으며 한민족의 해상 활동이 얼마나 광범위했는지를 알게 될 것이다.(4)

근구수왕 즉위 이후의 해외경략

근구수왕은 서기 375년에 즉위하여 10년간 재위했다. 그는 고구려와의 관계에서는 겨우 한 차례 평양을 침공했다. 하지만 그는 바다를 건너 중국 대륙을 경략하여 선비족 모용씨의 연나라와 부씨의 전진(前秦)을 정벌하여 지금의 요서·산동·강소·절강 등지의 광활한 영토를 확보했다. 이런 이야기가 《삼국사기》 〈백제 본기〉에는 없지만, 《양서》 및 《송서》에서 “백제가 요서군·진평군을 빼앗았다”라고 하고, 《자치통감》에서 “부여는 처음에는 녹산(鹿山)에 거점을 두었지만, 백제에 패배한 뒤 서쪽으로 옮겨가 연나라에 가까워졌다”라고 한 것이 그 점을 증명한다.

근구수는 근초고왕의 태자로서 아버지를 대신해서 군사와 국정의 대권을 처리했다. 그는 침입한 고구려를 격퇴한 뒤 반격에 나서 지금의 대동강 이남을 병합했다. 이후 해군을 확충하여 바다 건너 중국 대륙을 침입했다. 그는 모용씨를 쳐서 요서 지방과 북경을 빼앗고 요서·진평 2군을 설치했다. 또 녹산 즉 지금의 하얼빈까지 들어가서 부여 수도를 점령했다. 이 때문에 북부여는 지금의 개원(開原)으로 천도하게 됐다. 모용씨가 망한 뒤 지금의 섬서성에서 전진왕 부견이 강성해지자, 근구수는 지금의 산동 등지를 자주 정벌하여 전진을 곤란하게 만들었다. 또 남쪽으로는 지금의 강소·절강 등을 보유한 진(晋)나라를 쳐서 어느 정도의 지역을 빼앗았다. 그래서 여러 역사서에 그의 중국 진출에 관한 사실이 기록될 수 있었던 것이다.

그럼, 《진서》·《위서》·《남제서》에서 이런 사실을 빠뜨린 이유는 무엇일까? 중국 사관들은 국치를 숨기는 못된 습관을 갖고 있다. 중국에 들어간 모용씨의 연나라나 부씨의 전진이나 탁발씨의 위나라나 요나라·금나라·원나라·청나라 같은 경우는, 중국인 자신들이 자기네의 역대 제왕으로 인정했기 때문에 그들의 업적을 있는 그대로 기록했지만 그 외의 경우는 거의 다 삭제했다.

당태종은 백제와 고구려를 압박할 때 장병들을 격려할 목적으로, 중국이 두 나라의 침입을 받은 사실을 없애고 중국에 있었던 두 나라 영토의 절반이 본래 중국 것이었던 것처럼 조작했다. 《진서》는 당태종이 직접 저작에 개입한 책이므로, 백제 근구수왕이 중국에 대해 거둔 전공이 빠질 수밖에 없었다. 《위서》나 《남제서》 같은 것은 당태종 이전의 서적이므로 이 역시 근구수왕의 서방 정복을 의도적으로 삭제했을 것이다. 다만 《양서》나 《송서》에 나오는 ‘백제가 요서를 빼앗았다’는 문장은 기록 자체가 너무 간단하고 사실 관계도 매우 소략하므로 당태종이 우연히 이런 기록에 주목하지 못해 후세에 그대로 전해졌을 것이다.

그럼, 〈백제 본기〉에서는 어떤 이유로 이런 사실을 빠뜨렸을까? 이는 신라가 백제를 증오했기 때문일 것이다. 그래서 일부러 이런 사실을 뺐을 것이다. 일부러 뺀 게 아니라면, 후세에 사대주의가 성행한 탓에 중국 역사서에 기록된 범위에서만 조선의 중국 침략 사실을 인정하다 보니 그 외의 것들은 삭제하게 되었을 것이다.

근구수왕의 무공에 관한 기록만 삭제된 게 아니라, 문화 방면에 관한 그의 업적도 많이 삭제됐다. 근구수왕은 10여 년간은 태자로, 10년간은 대왕으로 백제의 정권을 잡았다. 그런데 〈백제 본기〉에 적힌 근구수왕의 문화적 사업은 박사 고흥을 기용해서 백제 역사서인 《백제서기》를 지은 것 한 가지뿐이다.

나는 일본 역사에 나오는 성덕태자(쇼토쿠 태자_옮긴이)의 업적은 거의 다 근구수왕의 것을 훔친 것이라고 생각한다. 근구수(近仇首)의 근(近)은 ‘건’으로 발음됐다. 또 백제 때는 성(聖)이 ‘건’으로 발음됐다. 따라서 근초고·근구수·근개루의 ‘근’은 다 성(聖)을 뜻한다. 근구수의 구수(仇首)는 ‘구수’로 발음된다. 구수는 마구(馬廐, 마구간_옮긴이)를 가리킨다. 일본 성덕태자의 ‘성덕’이란 칭호는 ‘근구수’의 근(近)에서 딴 것이다. 성덕태자가 마구간 옆에서 탄생했기에 구호(廐戶)라는 이름이 붙었다고 했으니, 이는 근구수의 구수를 본뜬 것이다. 이로써 미루어 볼 때, 성덕태자가 헌법 17개 조를 제정했다고 한 것과 불법(佛法)을 수입했다고 한 것은 근구수왕의 공적을 흠모한 일본인들이 그의 공적을 본떠 성덕태자 전기에 넣었음을 보여주는 것이다.

《삼국사기》에 따르면, 백제 침류왕 원년 9월1)에 서역 승려인 마라난타가 “진(晋)나라에서 왔다”고 했다. 역사가들은 이를 근거로 백제가 불교를 수입한 시점을 침류왕 원년으로 잡고 있다. 그런데 《삼국사기》에서는 이전 임금의 말년을 새로운 임금의 원년으로 삼곤 했다. 그래서 이전 임금 말년에 일어난 사건을 새로운 임금 원년에 일어난 사건으로 잘못 기록한 예가 허다하다. 이 문제는 별도로 논의하고자 한다. 《삼국사기》의 이 같은 습관에 따르면, 마라난타가 백제에 들어온 해는 근구수왕 말년이지 침류왕 원년이 아니었다.

깊이 읽기 중국 사서에 등장하는 백제

백제가 중국 땅을 지배했다는 점은 중국 역사서에서도 잘 증명된다. 본문에 언급된 《양서》와 《송서》 외에 《남사》의 〈이맥 열전〉에서도 “고구려가 요동을 빼앗자, 백제도 요서·진평 2개 군을 소유하고 직접 백제군을 두었다”고 했다. 《양서》는 당나라 때인 629년에 편찬된 양나라의 역사서이고, 《송서》는 남북조시대인 488년에 편찬된 유송(劉宋)의 역사서이며, 《남사》는 당나라 때인 659년 이후에 편찬된 남쪽 왕조 즉 유송·남제·양나라·진(陳)나라의 역사서다.

한국 역사서도 아닌 중국 역사서에서 백제의 중국 지배를 인정했는 데도 한국 역사학계에서는 이 사실을 공식적으로 인정하지 않는다. 그런데 그 부인의 근거가 좀 이상하다. 실증을 중시할 뿐 아니라 소신이 강한 역사학자라는 평가를 받는 김한규의 《한중관계사 Ⅰ》(아르케, 1999)에서조차 별다른 근거 없이 백제의 중국 지배를 부정하고 있다. 이 책 175쪽에 이런 내용이 있다. “정사(正史)에 여러 차례 등장하는 사실(史實)을 단정적으로 부정하거나 무시하기도 어려운 일이지만, 백제가 점유하고 있었다는 진말(晋末)의 요서는 선비 모용씨에 의해 점유되어 있었기 때문에 백제가 요서에 군현을 보유하였다는 정황적 개연성이 높지 않을 뿐만 아니라 진평이군(晋平二軍) 혹은 ‘진평군 진평현(晋平郡晋平縣)’의 소재를 확인하기 어렵고, 요서 점유의 당사자인 백제와 북조의 사서나 사료에 전혀 기록되어 있지 않은 까닭에, 이 백제 요서 점유설은 합리적으로 이해하기가 결코 쉽지 않다.”

김한규는 ‘진나라 말기에는 선비족 모용씨가 요서를 점령하고 있었기 때문에 백제가 요서에 군현을 두었을 리 없다’고 기술했다. 하지만 어디까지를 요서 지방이라고 하며 선비족이 항상 요서 전역을 지배했는지에 관한 명확한 사실 확인도 없이 백제의 중국 지배를 그냥 막연하게 부인하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 백제가 중국을 지배했다는 점은 백제도 아닌 중국의 역사서에 엄연히 기록되어 있다. 중국은 자국의 역사는 과장해도 남의 역사는 과장해주지 않는다. 따라서 백제가 중국 요서 지방을 점령했다는 것은 아주 확실한 사실이다. 따라서 이것을 부정하려면, 보다 더 확실한 반증을 제시해야 한다. 단순한 추정만으로 확실한 증거를 부정하는 것은 올바른 학자의 자세가 아니라고 생각 할 수밖에 없다.

백제나 북중국의 역사서에 이 사실이 기록되지 않은 이유도 얼마든지 이해할 수 있다. 백제 역사서인 《삼국사기》 〈백제 본기〉를 기록한 김부식은 기본적으로 백제를 폄하하기 위한 의도에서 백제 역사를 기술했다. 또 침략을 받은 당사자인 북조 즉 북중국 왕조의 역사서에 이 사실이 기록되지 않은 이유도 얼마든지 이해할 수 있다. 이민족에게 침략당한 사실을 가급적 숨기는 태도는 중국 역사서에서 쉽게 찾아볼 수 있다.

어떤 역사학자들은 ‘침략을 받은 당사자가 아닌 남중국 왕조들의 역사서에 백제의 북중국 점령 사실이 나타난 것은 남중국 왕조들이 북중국 왕조들을 폄하하려는 의도를 보여주는 것’이라는 추론을 내놓는다. 하지만 《남사》나 《양서》는 남중국 왕조의 역사서이기는 하지만, 이 책들은 중국 전역이 통일된 당나라 때 편찬됐다. 당나라는 북중국을 계승한 통일 왕조였다. 따라서 남중국 왕조가 북중국을 폄하할 목적으로 백제의 북중국 점령을 역사서에 기록해 놓았다는 일부 학자들의 주장은 타당성을 상실할 수밖에 없다.

무엇보다 중국 역사서에 엄연히 기록된 역사적 진실을 부정하려면 훨씬 더 강력한 증거를 제시하지 않으면 안 된다. 중국 역사서에 기록된 중국의 한국 침략 사실은 무조건 믿으면서 중국 역사서에 기록된 한국의 중국 침략 사실은 “설마?” 하며 믿지 못하는 것은 역사학자로서의 공정한 자세가 아니다.

그런데 북중국을 계승한 당나라가 이런 사실을 역사 기록에 남긴 이유는 무엇일까? 또 당나라 때 편찬된 《남사》나 《양서》에는 백제의 중국 진출이 기록된 데 비해 같은 당나라 때 편찬된 《진서》 등에는 이런 사실이 기록되지 않은 이유는 무엇일까? 이 점에 관해서는 본문에서 신채호가 직접 대답할 것이다.(5)

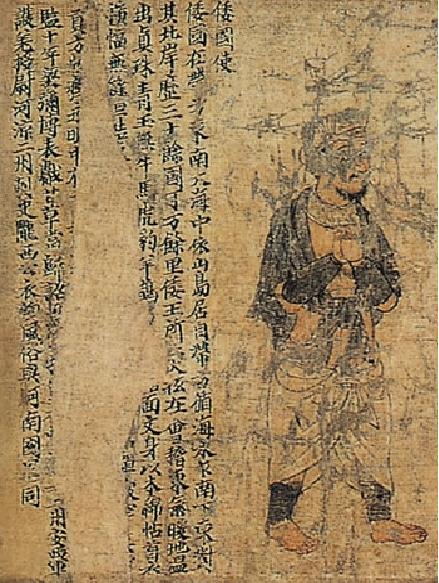

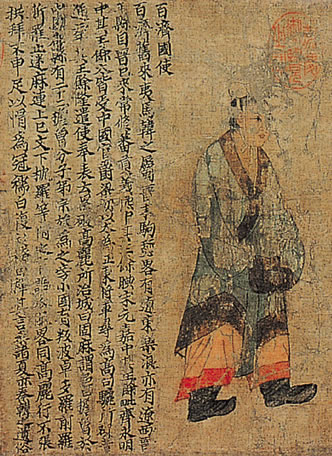

양직공도에 그려진 왜국사신의 모습은?

그 그림이란 현재 중국 남경박물관에 소장되어 있는 양직공도(梁職貢圖)라는 그림으로, 지금으로부터 약 1,500년 전에 남북조시대의 남조의 한 나라인 중국 양(梁)나라의 원제(元帝)가 무제(502~549)의 재위 40주년을 기념하기 위하여 편집한 것으로, 양나라에 파견된 외국인 사절들을 그림으로 그리고 그 나라에 대한 짤막한 해설까지 첨부한 그림이었다. 먼저 왜국 사신을 그린 그림을 보면 아래와 같다.

원래 사신이란 그 나라의 국왕을 대신해서 외국에 가는 법이다. 오늘날에도 외국에 나가는 대사는 장관급에 해당하는 직급이다. 예나 지금이나 외교사절은 거의 장관급이나 아무리 낮아도 차관급 정도는 되리라 본다. 그런데 중국에 외교 사신으로 나타난 장차관급인 왜국 사신의 모습을 보자면, 완전 거지 모습으로 웃음이 저절로 나온다.

왜국 사신은 키가 작고 헝겊조각을 머리에 두르고, 몸에는 재단되어 봉제된 옷을 입고 있는 것이 아니라 천을 그냥 둘둘 감고 있는 상태에서 종아리에는 각반을 차고 있다. 그리고 더욱 가관인 것은 맨발인 것이다. 이러한 모습을 외국 사신의 모습이라 할 수 있겠는가? 장.차관급인 사신의 모습이 저 모양이니 왜국의 수준을 미루어 짐작할 수 있을 것이다.

왜국 사신의 모습이 백제인에 비해 너무나도 초라해서 일본학자들은 왜국의 사신도가 악의적으로 잘못 그려진 것이라고 주장하고 있지만, 양원제가 최초 35개국의 사신도를 그렸다 하는데 왜국에만 유독 무슨 억하심정이 있다고 그렇게 우스꽝스럽게 그렸겠는가!!! 다른 나라의 사신들의 복장과 모습은 왜국의 사신처럼 우스꽝스럽지가 않고 화려하고 정중하다.

그런데 이 그림에서 우리가 눈여겨보아야 할 것은 바로 왜국사신의 복장이다. 먼저 머리에 헝겊을 두른 것은 인도식 터번과 비슷한 것으로 인도지방과 같이 더운 지방에서 사용하는 복식이다. 그리고 몸에 옷을 입지 않고 헝겊을 두른 것은 그 나라 사람들이 거의 옷을 입지 않고 지낸다는 것으로 보아야 하며, 특히 사신이 신발을 신지 않고 맨발인 것은 그 나라의 기후가 신발이 필요 없는 즉 겨울이 없는 남방지방으로 보아야 한다.

이 사신의 모습은 현 일본의 전통의상과 무관하지 않다. 일본인의 전통의상은 여성의 경우 "기모노"요, 남자는 알몸에 "훈도시"이다. "기모노"는 팬티도 입지 않은 알몸에다 천 조각을 둘둘 감아 허리끈을 질끈 잡아 맨 것이고, "훈도시"란 것은 일본 씨름인 "스모" 선수들이 입고 나오는 애들 기저귀 같이 거시기만 겨우 가린 것이다.

남자는 길에서 볼일(?)을 볼 때 훈도시를 옆으로 비집기만 하면 되고, 기모노 여인은 앞섶만 들추면 된다. 이때 맨땅에 눕혀진 여인의 엉덩이를 보호하기 위해 항시 꺼내어 엉덩이 방석으로 쓰기 위한 걸 갖고 다닌 것이 바로 기모노 차림의 등허리에 찬 손수건만한 방석인 것이라는 우스개 소리가 있다.

현 일본의 지리적 위치는 북위 30도~40도 사이이다. 이 일본의 위치를 놓고 사신의 복장을 논한다면 이건 도저히 있을 수 없는 일이다. 일본의 위도 상 위치로 볼 때 어떻게 머리에 터번을 쓰고 거의 옷을 입지 않으며 신발을 안 신을 수가 있단 말인가? 이것은 왜국이 현 일본열도가 아니라 훨씬 더 남방에 자리잡고 있었다는 것을 암시한다고 보아야 할 것이다. 참고로 사서에 나국(裸國) 즉 벌거벗고 사는 나라가 나오는데 이는 현 캄보디아 근처를 말하는 것이라 한다.

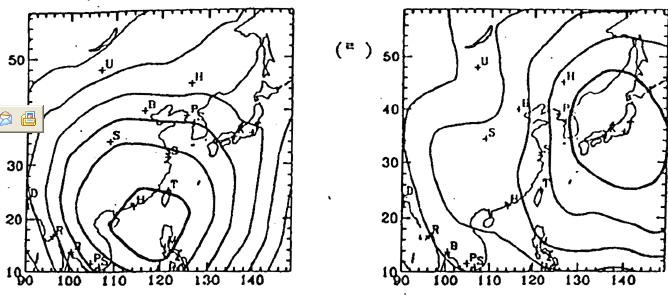

서울대 박창범교수가 <일본서기>의 일식을 분석한 자료를 보면, A.D 709년 이전의 10개의 일식 기록에서 왜국의 위치는 남지나해상으로 결집되고 있다는 사실이다. 게다가 결집도가 매우 높아 실제로 관측된 자료로 보고 있다. 이 과학적 근거와 양직공도의 왜국사신의 모습을 보면 일치하는 것이 있다.

그것은 현 일본의 전신인 왜의 위치는 현 일본열도가 아니라 남지나해상의 어딘가라는 사실이다. 이러한 이론에서 사서의 기록을 더듬어 보면 왜는 절강성에 그 근거를 두고 있었음이 확인된다.

19세기말 일본은 조선을 침략하여 지배하기 위해 임나일본부설(任那日本府設)이란 엉터리 이론을 만들어냈다. 그 이론의 뼈대는 왜가 가야지방인 임나에 일본부를 두어 200백년간 지배했다는 것으로, 예전에도 조선 땅은 일본의 식민지였으니 지금 조선이 일본의 식민지배를 받는 것은 당연하다는 것이다. 그러나 그런 임나일본부설은 여러 근거로 인해 허구임이 밝혀졌다.

이 나라 식민사학계가 망국의 반도사관을 고집하는 한 일본의 임나일본부설을 근본적으로 부정하기는 쉽지 않다. 왜냐하면 허구의 임나일본부설을 학술적으로 부정하려면, 우리의 이론부터 제대로 갖추어 대응하면 된다. 그러나 우리의 사학 이론이 처음부터 엉터리 허구이다 보니 역시 엉터리인 임나일본부설을 확실하게 제압을 못하기 때문이다.

양직공도에서 보다시피 우리는 일본의 전신인 왜국의 사신의 모습을 통해 당시 왜국의 문화 수준을 잘 알 수 있다. 그런 수준 이하의 왜가 가야지방을 지배했다는 것이 말이나 될 법한 이야기인가? 그리고 양직공도에서도 백제는 한반도에 있지 않고 대륙에 있었다고 말하고 있다. 이 말은 일본의 전신인 왜가 대륙 남부나 남지나해상에 있었다는 말과 같은 것이다. 따라서 한반도가 일본의 지배를 받았다는 임나일본부설은 허구가 되는 것이다.

양직공도의 백제에 대한 기록은?

양직공도에 백제 사신의 모습은 발을 약간 왼편을 향하여 나란히 하고 있다. 단아한 용모에 관(冠)을 쓰는 좌임(左扉)의 대수포(大袖袍)를 무릎을 약간 덮을 정도로 착용하고 그 아래에 바지를 입었으며, 검은 신을 신고 양손은 모은 채 가리고 있다. 백제의 복식사를 연구하는데 있어 둘도 없이 소중한 자료이며, 특히 삼국시대 백제 사신의 모습과 이에 대한 기술은 다른 곳에서 찾아볼 수 없는 귀중한 자료이다.

그러나 양직공도가 우리에게 더 중요한 것은 백제 사신의 모습보다 거기에 적혀있는 해설로 백제의 실체를 잘 말해주고 있기 때문이다. 백제에 대한 해설문구와 그에 대한 번역은 아래와 같으며, 필자의 중요한 내용의 설명을 덧붙인다.

百濟舊來夷馬韓之屬 晉末來駒驪略有遼東樂浪亦有遼西晉平縣 自晋已來常修蕃貢, 義熙中, 其王餘腆, 宋元嘉中其王餘毗, 齊永明中其王餘太, 皆受中國官爵,

梁初以太 除征東將軍, 尋爲高句驪所破, 普通二年, 其王餘隆 遣使奉表云, 累破高麗,

號所治城曰固麻, 謂邑檐魯 於中國郡縣 有二十二檐魯, 分子弟宗族爲之. 旁小國有 叛波, 卓, 多羅, 前羅, 斯羅, 止迷, 麻連, 上己文, 下枕羅等附之.

言語衣服略同高麗, 行不張拱 拜不申足, 以帽爲冠, 襦曰複袗, 袴曰褌. 其言參諸夏, 亦秦韓之遺俗.

“백제는 옛 래이로 마한의 무리다. 진나라 말기에 고구려가 일찌기 요동과 낙랑을 경략하고, (백제) 역시 요서와 진평현에 있었다. 진나라 이래로 백제는 번공(蕃貢)으로 항상 수교를 하고 통하였다. 의희 연간(405-418)에 부여전(전지왕), 송 원가(424-453)에는 부여비(비류왕), 제 영명(483-493)에 부여태(동성왕) 모두 중국의 관작을 받았다.

양나라 초에 부여태(동성왕)가 정동장군을 제수 받았다. 얼마 뒤 고구려를 격파했다. 보통 2년(521년)에 부여융(무녕왕)이 사신을 파견하여 표문을 올려 여러 번 고구려를 무찔렀다고 했다.

백제는 도성을 고마라 하고 읍을 담로라 하는데 이는 중국의 군현과 같은 말이다. 그 나라에는 22담로가 있는데, 모두 왕의 자제와 종족에게 나누어 다스리게 했다. 주변의 소국으로는 반파, 탁, 다라, 전라, 사라(신라), 지미, 마연, 상기문, 하침라 등이 부속되어 있다.

언어와 의복은 고구려와 거의 같지만, 걸을 때 두 팔을 벌리지 않는 것과 절할 때 한 쪽 다리를 펴지 않는다. 모자를 관이라 부르고, 저고리를 복삼, 바지를 곤이라 한다. 언어에는 하나라의 말이 뒤섞여 있으니, 이것 또한 진한의 습속이 남은 때문이라고 한다.”

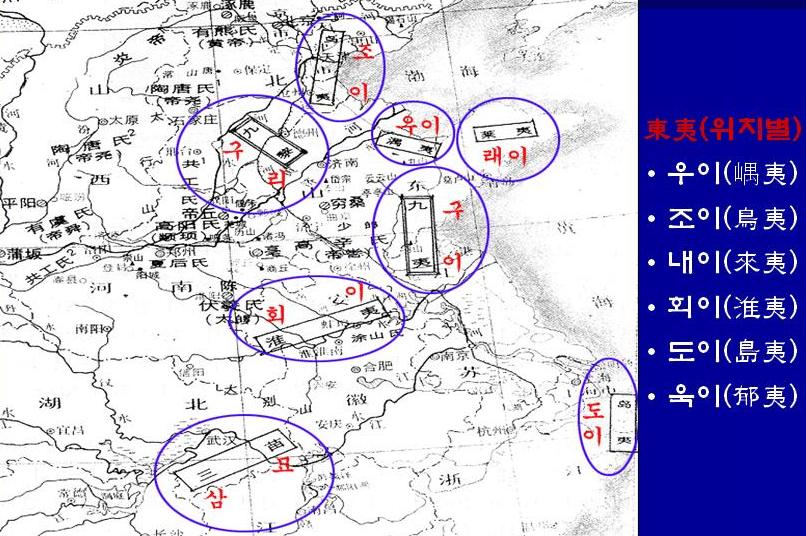

1) 첫째 : “백제는 옛 래이로 마한의 무리다(百濟舊來夷 馬韓之屬).”라는 문구이다. 래이라 함은 옛날부터 산동성에 살고 있는 이족(夷族)를 가르키는 말로, 사전(書傳) 권5 하서(夏書)에 보면 “양주에는 도이가 있고, 청주에는 래이가 있고, 서주에는 회이가 있으며, 량주에는 화이가 있다 (揚州之島夷 靑州之萊夷 徐州之淮夷 梁州之和夷)”라고 기록하고 있다. 여기서의 청주는 대륙의 산동성을 말함이다.

그리고 <양서 백제전>에서는 이를 더 자세히 설명해 놓았다. “百濟國其先 東夷有三韓國 一曰馬韓 二曰辰韓 三曰弁韓 弁韓辰韓 各 12國 馬韓 54國 百濟卽一也” 즉 동이에 3한국이 있었는데, 백제는 마한 소속 54개국 중의 하나인 백제(伯濟)가 그 모체라는 것이다. 마한은 황하와 회수 주변에 있었으며 나중에 백제에 병합된다.

먼저 마한이 형성되는 이전의 상황과 과정을 보면 다음과 같다. <한단고기 태백일사 삼한관경본기 마한세가 하>에 보면, 22세 색불루 단군 때 3한을 3조선(진조선, 번조선, 막조선)으로 바꿔 불렀다. 이 중 진조선은 천왕이 직접 다스리고, 여원홍이 마한이 되어 막조선을 통치케 하고, 서우여를 번한으로 삼아 번조선을 통치케 하였다.

막조선이 언제 망했는지는 분명치 않으나, 진조선은 B.C 239년 해모수의 쿠데타로 망하게 된다. 진조선과 막조선은 해모수의 북부여와 최씨 낙랑국으로 발전한다. 번조선에서는 기자의 후손이 마지막 6대에 걸쳐 왕이 되어 통치하였는데, 번조선의 마지막 왕인 기준(箕準)은 B.C 195년 연나라 출신 위만에게 패해 왕위를 빼앗기고 남하하여 한(韓)을 세우게 된다.

여기서 번조선의 마지막 왕인 기준이 어디로 갔느냐가 우리 역사의 가장 핵심 포인트이다. 매국식민사학자들은 대동강 평양에 있던 단군조선을 기자조선이 무너뜨리고, 기자조선은 위만조선에게 망했다고 한다. 이 때 기자조선의 왕 기준이 남하하여 한반도 남부에 삼한을 세우는데 이를 마한/진한/변한이라 하며, 삼한이 백제/가야/신라로 발전했다고 교과서에 적어 놓고 있다. 실로 엄청난 역사왜곡인 것이다.

식민사학계는 반도사관을 정착시키기 위해 기자조선/위만조선을 대동강 평양으로 끌고 오려다보니 진조선/막조선이 발전한 북부여와 낙랑국을 우리 역사에서 지워버리는 패륜을 범하게 된다. 번조선의 수도는 하북성 창려(진황도시)였다. 그곳을 위만에게 빼앗기자 기준이 남하한 곳은 한반도 남부가 아니라 번조선의 영토였던 중국대륙 동부지대로 중심인 황하와 회수 사이로 간 것이었다.

기준은 해대(海岱)의 해(海) 지방으로 남하하여 옛날에 기자가 살았던 하남성 서화와 안휘성 몽성 지역에서 한(韓)의 왕이 되었는데 진국이라고 하였다. 이것이 유.연.제.노.오.월 지역에 고구려.백제.신라 삼국이 존재하게 되는 원인이 되는 것이다. 여러 작은 나라가 있었는데 마한의 54국의 한 나라였던 백제(伯濟)가-->백제(百濟)로 발전되며, 변한 12국의 하나였던 사로(泗盧)가-->사로(斯盧)-->신라(新羅)로 되고, 비미국과 구노국은 왜(倭)로 발전된다.

海라는 지방은 산동성 동남부와 강소성 북부의 지역이고, 대(岱)는 태산을 말함이다. 따라서 해대(海岱)라 함은 산동성과 강소성 일대를 말함이다. 참고로 황하와 양자강 사이에 흐르는 회수(淮水)라는 강 이름은 기준의 준(準)자에서 따온 것이라고 민족사학자 오재성선생은 설명한다. <삼국지>에 회당작준 견전세국전주(淮當作準 見前歲國傳注)라는 주가 있어 회수의 기원이 기준에서 왔음을 알 수 있다.

일반적으로 백제는 백가제해(百家濟海)의 준말로 "백가(百家)가 바다(海)를 건너왔다(濟)."라고 해석을 하여 고구려에서 바다를 건너와 백제를 세운 것으로 해석하고 있지만, "백가가 제수(濟水 : 황하의 지류)와 해(海 : 산동성 동남쪽과 강소성 북부)에 있었다."라고 해석을 하여 백가제해(百家濟海)라고 할 수도 있다고 민족사학자 신완순선생은 설명한다.

그 이유는 백제는 래이(萊夷)였고 마한(馬韓)의 종족이며, 래이와 마한은 지금의 산동성과 산서성 하북성 인근에 걸쳐서 존재하였기 때문이다. 그래야만 여러 사서에 나오는 동청주자사(東靑州刺史)라는 직위가 가능하며, 산서성의 요서와 대방군에 관한 설명도 가능하다는 것이다.

2) 둘째 : 다음은 “진나라 말에 고구려에 요동과 낙랑이 있고, (백제) 또한 요서.진평현을 두었다(晉末來駒驪略有遼東樂浪亦有遼西晉平縣)”라는 문구이다. 우리 역사를 무조건 축소왜곡하려는 식민사학계는 이 문구의 해석을 “진나라 말에 고구려가 요동에 있고, 낙랑 또한 요서와 진평현을 두었다.”라고 해석하여 요서.진평은 백제와는 상관없이 낙랑의 영토였다고 주장한다. 그러나 이 같은 주장은 전혀 근거 없음이 드러난다.

우선 진(서진 265~316, 동진317~420)말기라 함은 서기 400년경을 말함으로 그 때는 낙랑이 이미 멸망하고 없었을 때다. 따라서 여기서의 낙랑은 당시 존재한 국가를 의미하는 것이 아니라 요동.요서와 같이 낙랑이라는 지명을 의미한다고 봐야 한다. 또한 같은 양나라의 사서인 <양서 권54 열전48 백제조>에는 “晉時駒驪略有遼東, 百濟亦据有遼西晉平郡矣自置百濟郡)”라는 문구가 있는데 거기에는 낙랑 대신에 백제가 자치백제군으로 요서와 진평군을 두었다고 뚜렷이 명기되어 있어 그러하다.

식민사학계는 여기서 고구려의 요동이라 함은 현 요녕성 요하 동쪽인 만주를 가르키는 것으로 해석하고 있다. 그러나 현 요하는 11세기 요나라가 성립되면서 붙여진 이름으로 그 전에는 요동.요서의 기준이 달랐다. 당시 요동과 요서를 구분하는 기준점은 산서성 태행산맥 안에 있는 요(遼)라는 지명으로, 중국 사서에서 말하는 요동이라함은 현 북경지역을 중심으로 한 하북성 일대를 말함이요, 요서라 함은 산서성 일대를 말함이다.

백제의 요서 진출을 최초로 기록한 사서는 양나라 이전 왕조인 송나라(420~479)의 사서인 <송서 백제전>으로 “高句麗略有遼東 百濟略有遼西 百濟治所謂之晋平郡晋平懸)”라는 기록이 있다. 따라서 백제는 산동성을 기반으로 하다가 나중에 요서 지역인 산서성까지 진출하고 복건성인 진평에도 백제군을 설치했다는 것이다.

백제가 설치한 진평군에 대해서는 <중국역사지명사전>이 설명하고 있다. “진평군은 태시(泰始) 4년(468년) 지금의 복건성 복주(福州)시에 설치되었으나 471년 진안군으로 개명되었다.”고 기록되어 있다. 복건성 복주는 대만과 마주보는 곳이다. 백제가 요서.진평에 백제군을 설치했다는 기록은 <송서>와 <양서> 이외에 <남제서>와 <구당서>에도 기록되어 있고, <통전 권185 백제전>은 “663년 백제 멸망 시 요서지역의 백제군은 돌궐과 말갈에 의해 소멸되었다”고 기록하고 있다.

대한민국 사학계는 한나라가 고조선을 멸하고 한사군(漢四郡)을 설치했다는 기록은 목에 힘주어 강조하면서서 교과서에도 수록했으면서도, 백제가 산서성(요서)과 복건성(진평)에 백제군(百濟郡)을 설치했다는 기록에는 잘못된 기록이라며 오히려 이를 부정하고 있으니 참으로 나라를 팔아먹을 친일식민사학계라 아니할 수 없다.

3) 셋째 : “백제에는 22담로가 있는데, 모두 왕의 자제와 종족에게 나누어 다스리게 했다”는 기록이다. 백제의 주요 담로는 왜국(광동성 일대), 흑치국(광서장족자치구), 탐라국(대만) 이외에 한반도 일본열도 등이 있다. 일부 학자들은 필리핀 월남 인도네시아 버마 태국 등 동남아시아에도 담로를 설치했다고 한다.

여하튼 일본의 왕실족보인 <신찬성씨록>에 의하면 많은 왜왕을 백제왕족이 했고, 흑치상지는 왕족인 부여(夫餘)씨였는데 흑치국의 제후였기에 흑치란 성으로 불리게 되는 것이다. 또한 주변의 소국으로는 반파, 탁, 다라, 전라, 사라(신라), 지미, 마연, 상기문, 하침라 등이 부속되어 있다”는 기록이다. 여기서 반파/탁/다라/상기문은 왜 관련 지명으로 보여지며, 전라/지미는 확인이 어려우며, 하침라는 탐라(대만)으로 보여진다.

1929년 낙양 북망산의 한 고분에서 흑치상지의 묘지석이 발견되었는데 그 묘지명은 천여자에 이르는 방대한 것으로, 그의 가계의 내력에 관한 것이 아래와 같이 적혀있다.

“부군(府君)은 이름은 상지(常之)이고 자(字)는 항원(恒元)으로 백제인이다. 그 조상은 부여씨(夫餘氏)로부터 나왔는데 흑치(黑齒)에 봉해졌기 때문에 자손들이 이를 씨로 삼았다. 그 가문은 대대로 달솔(達率)을 역임하였으니, 달솔이란 직책은 지금의 병부상서와 같으며, 본국에서는 2품 관등에 해당한다. 증조부는 이름이 문대(文大)이고, 할아버지는 덕현(德顯)이며, 아버지는 사차(沙次)로서, 모두 관등이 달솔에 이르렀다.”

묘지석에서 보듯 흑치상지의 가계는 백제왕가의 일원으로 그의 증조부부터 달솔이라는 벼슬로 22담로의 하나인 흑치국의 제후(왕)로 분봉(分封)된 것이었다. 대를 이어 흑치국의 왕위를 계승했으며 언제인지는 모르나 흑치를 성씨로 삼게 되었다는 기록이다. 또한 중국장수전전의 기록에는 흑치상지(?∼689년)에 대하여 “흑치상지는 당 고종 이치, 측천무후 때 명장으로 백제(지금 광동성 흠현 서북) 서부인이다“라고 기술하고 있다.

여기서 광동성 흠현 서북은 현재 광서장족자치구 흠주 서북 옹령현 백제향(百濟鄕)을 말하는 것으로, 그곳에는 아직도 백제허(百濟虛)라는 불리고 있으며 아직도 백제를 여러 명칭에 붙여 쓰고 있다. 그들은 百濟虛라고 적어놓고 중국식 발음으로 읽지 않고 우리식 발음인 대백제(DaiBaekJae)라고 읽고 있다는 것이다. 이는 무엇을 말함인가!!!

이렇듯 22개 담로(제후국)를 거느렸다면 백제는 일개 왕국이 아닌 대왕국(황제국)이었던 것이다. 백제의 왕들이 대왕(황제)이었는지는 공주에서 발견된 무녕왕릉의 지석에 명문으로 뚜렷이 남아 있다. 지석에는 백제 사마왕이 523년 62세의 나이로 붕(崩)했다고 기록이 되어 있어 무녕왕이 대왕(황제)임을 나타내고 있다.

중국에서도 천자(황제)의 죽음에만 붕(崩)자를 쓰고, 제후(왕)의 죽음에는 훙(薨)자를 쓴다. 그 이유는 공자가 <예기>에서 사람의 죽음에 대해 “천자가 죽으면 崩, 제후는 薨, 대부는 졸(卒), 선비는 불록(不錄) 서인은 사(死)”라고 교시를 내렸기 때문이다. 실제로 흑치상지의 묘비에는 제후에게 쓰는 훙(薨)으로 기록되어 있다.

4) 넷째 : 여기서 가장 중요한 기록은 사라(斯羅)가 백제에 부속되어 있었다는 기록이다. 사라는 신라의 옛 이름이란 것은 중국 기록으로도 나타나고 있다. <양서 신라전>에 의하면 “위나라 때는 사로, 송나라 때는 신라 또는 사라라고 불렀다 (魏時曰斯盧 宋時曰新羅 又曰斯羅)”는 기록이 있다.

<삼국사기 신라국본기>의 기록에 따르면, 신라는 건국 이래 국호를 정하지 못하고 사로(斯盧) 사라(斯羅) 신라(新羅) 등으로 불리고, 존호(尊號)를 왕이 아닌 거서간, 이사금(尼師今), 마립간(麻立干) 등으로 부르다, 22대 지증왕 4년(A.D 503년)부터 국호를 신라라 하고 신라국왕(新羅國王)이란 존호를 사용한다고 기록되어 있다.

따라서 신라는 중국의 사서와 <삼국사기>를 보더라도 지증왕 이전에는 백제의 속국이기 때문에 왕이란 칭호를 쓰지 못하고 간(干)이란 칭호를 쓴 것으로 보인다. 신라는 백제가 강성할 때(근초고왕~근구수왕)에는 백제의 속국이었다가, 고구려가 강성할 때(광개토태왕~장수왕)에는 고구려의 속국으로 되며, 다시 백제의 중흥기인 동성왕 때는 백제의 속국이었다가 지증왕 때부터 독자적인 자립국가로 태어나는 것으로 보인다.

5) 다섯째 : 백제의 언어에는 하나라 말이 뒤섞여있다 했는데 말이란 그렇게 쉽게 바뀌는 것이 아니다. 한반도의 좁은 땅덩어리 내에서도 경상도 사람은 대대로 경상도 말을 쓰고, 전라도 사람은 대대로 전라도 말을 쓰는 법이다. 백제의 언어가 하나라 말과 뒤섞여있다는 의미는 이는 하나라의 영역과 백제의 영역이 상당부분 겹쳐지는 것으로 보아야 한다.

<한단고기 단군세기>에 따르면, “4세 오사구단군 때 하나라 왕이 백성들에게 덕을 잃어버리니 단제께서 식달에게 명하여 람.진.변의 3부의 병력을 이끌고 가서 하를 정벌케 하였다”라는 기록이 있고, “13세 흘달단군 때 은나라 사람이 하를 정벌하니 하나라 걸왕이 구원을 청하였다“라는 기록이 있다.

만일 단군조선이 저 멀리 대동강 평양에 있었다면 이런 기록들이 있을 수 있겠는가? 단군조선의 번한은 분명 하나라와 접해 있었다고 봐야 한다. 실제로 중국 대학교재의 지도에서도 볼 수 있듯이, 하나라의 작은 영토 주위로 서이(견이), 북이(北夷), 구이(九夷), 회이(淮夷), 유/묘(有/苗) 등 동이족(東夷族)들이 뺑 둘러싸고 있음을 볼 수 있다. 특히 구이 지역은 후에 기준이 위만에게 패해 왕위를 넘겨주고 남하하여 한(韓)을 세운 곳으로 나중에 백제가 이 지역을 차지하게 된다.

따라서 옛 구이의 땅 즉 번한(조선)의 땅에서 백제가 생겨났으니 양직공도에서 백제의 말에 하나라의 말이 뒤섞여 있다고 한 것이다. 백제가 만일 한반도 충청/전라도에 있었다면 어떻게 하(夏)나라 말과 뒤섞일 수 있겠는가!!! 이 문구 하나만 보아도 백제의 주무대는 대륙 동.중부임을 알 수 있다 하겠다. 양직공도는 참으로 중요한 자료를 우리에게 주었다 하겠다.

이렇듯 양직공도의 백제사신도의 명문이 우리에게 전해주는 역사적 사실이 실로 엄청나다 하겠다. 비록 백제에 대해 간단히 설명했지만 백제의 거의 모든 것을 설명했다고 해도 과언이 아니다. 매국적인 반도사관을 주장하는 대한민국의 식민사학계는 다른 것 제쳐두고 양직공도에 적혀있는 백제의 개요를 설명한 문구부터 다시 공부해서 교과서를 반드시 수정해야 할 것이다.

일본 정부는 독도가 자기네 땅이라는 아무런 역사적 근거도 없이도 그러한 것을 교과서에 명기하겠다고 한다. 그건 미래의 일본의 국익을 위해 자라나는 학생들을 그렇게 교육시키겠다는 것이다. 그러나 대한민국 정부는 인류 문명의 모태가 되고 대륙을 지배한 위대한 조상들의 유구한 역사를 생매장한 상태에서 아직도 꺼내지 않고 있다. 즉 국민들의 정신이 썩어가고 있는 중이다.

이렇게 정신이 썩어가고 있는 나라가 언제까지 유지되겠는가? 지금이라도 늦지 않았다. 위대하고 자랑스러운 조상의 역사를 복원하여 국민들에게 정신적 교육 자료로 삼아야 이 나라의 미래가 활짝 열릴 것이고, 감히 일본 따위가 독도는 우리 땅이라는 엉터리 주장을 하지 못할 것이다. (8)

천오백년 전 일본인의 모습은 어떤가?

독도문제..양직공도의 왜국 사신은 거지차림으로 맨발의 청춘

성훈 칼럼니스트 | 기사입력 2008/07/22

<자료출처>

(1) 윤내현, 한국열국사연구, 214-217쪽

(2) [네이버 지식백과] 백제의 건국과 마한의 멸망 (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

(3) [네이버 지식백과] 백제의 대방 점령과 반걸양 전투 (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

(4) [네이버 지식백과] 고국원왕의 전사와 백제의 재령 천도 (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

(5) [네이버 지식백과] 근구수왕 즉위 이후의 해외경략 (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

(6) 천오백년 전 일본인의 모습은 어떤가?:플러스 코리아(Plus Korea) 2008/07/22

<참고자료>

신채호, 조선상고사, 일신서적출판

리지린 지음 이덕일 해역, 고조선연구, 말, 2018

윤내현, 한국열국사연구, 지식산업사, 1999

신용하, 고조선 국가형성의 사회사, 지식산업사, 2010

이기훈, 동이한국사, 책미래, 2021

정형진, 한반도는 진인의 땅이었다, 알에이치코리아, 2014

백제(百濟) - 한국민족문화대백과사전 (aks.ac.kr)

백제 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)

[네이버 지식백과] 남낙랑·동부여의 존망과 고구려·백제의 관계1) (조선상고사, 2014. 11. 28., 신채호, 김종성)

"'일본국보' 칠지도는 408년 백제 전지왕이 왜왕에 하사했다" [이기환의 흔적의 역사] (daum.net)경향신문 2021. 6. 28.

"백제 초기역사 300년 수용해야" (daum.net) 2007. 6. 7.

"부여 계승한 백제, 해외까지 진출한 글로벌 국가였다!" (brainmedia.co.kr)2015년 11월 13일

The Little Known Ancient Korean Sites of the Baekje Kingdom Finally Receive Worldwide Recognition | Ancient Origins (ancient-origins.net)UPDATED 28 SEPTEMBER, 2018 - 01:43 ROBIN WHITLOCK

동맹이론으로 ‘해상강국 백제’ 증명한 중국인 판보싱|신동아 (donga.com) 2013-12-23

해상과 대륙을 지배경영한 백제와 로마:플러스 코리아(Plus Korea)2008/04/25

[열린세상] 늦가을 부여를 유람하다/황규호 ‘한국의 고고학’ 상임편집위원 | 서울신문 (seoul.co.kr)2007-11-17

‘백제의 혼’을 깨운다 | 서울신문 (seoul.co.kr)서울신문 최여경기자 2007-10-03

백제 -‘구드래’와 ‘구다라’ - munhwa.com문화일보.2007-09-27

[이용원 칼럼] 백제를 꿈꾸며 | 서울신문 (seoul.co.kr) : 2007-02-15

삼태극 | 한반도의 고구려 고분벽화는...대부분 백제의 것이다. - Daum 카페

잊혀진 제국- 백제 : 네이버 블로그 (naver.com)

'여러나라시대 > 백제' 카테고리의 다른 글

| 3. 백제 고고학 (4) 공주 무령왕릉 및 왕릉원 (30) | 2024.10.05 |

|---|---|

| 3. 백제 고고학 (1) 풍납토성 (4) | 2024.08.18 |

| 2. 백제의 강역 (1) 위례성은 어디인가? (2) | 2024.05.29 |

| 1. 백제 (3) 538~660년 사비도읍기(성왕-위덕왕-혜왕-법왕-무왕-의자왕) (2) | 2021.07.05 |

| 1. 백제 (2) 475∼538년 웅진도읍기(문주왕-삼근왕-동성왕-무령왕-성왕) (4) | 2021.07.05 |